1492 год, столь значимый для американской истории, также известен первым восхождением с использованием технических средств. Король Франции Карл VIII приказал Домпьюлиану де Бопре, правителю города Монтелимар, совершить восхождение на Мон Энассесибль (от фр. Неприступную гору), каменную башню высотой 1000 футов в Веркорских Альпах, вблизи Гренобля.

Начало: «Хрупкие приспособления»

Вооруженные якорными крюками, лестницами, а также знаниями и навыками, полученными в осадах замков феодалов, Домпьюлиан и дюжина солдат штурмовали известняковую скалу. Франсуа де Боско, священник и участник той экспедиции, описал восхождение как «пол-лиги подъема по лестницам, а также лигу тропы, на которую страшно смотреть, и по которой страшнее спускаться, чем подниматься». Домпьюлиан назвал маршрут «самой ужасающей и страшной из всех дорог», и, достигнув вершины – большого луга, окруженного скалами, немедленно отправил вниз вестника с посланием для правителя Гренобля.

Письмо гласило: «Я шлю Вам свои сердечные приветствия. Король поручил мне проверить, возможно ли взобраться на гору, считавшуюся неприступной; гору, на которую я, хвала Господу, взобрался при помощи хрупких приспособлений». Де Бопре отказался спускаться до тех пор, пока правитель Гренобля не уверил короля в успехе его предприятия, и оставался неделю в «самом красивом месте из всех, которые ему приходилось посещать», с цветами многообразных оттенков и ароматов, несколькими разновидностями птиц и «прекрасным стадом серн, которые никогда не смогут уйти отсюда». Гора уже не могла именоваться Неприступной, и Домпьюлиан переименовал ее в Легуиль – Léguille (сейчас она известна как Мон Игуиль – Mont Aiguille). Это первое задокументированное альпинистское восхождение было совершено задолго до того, как альпинизм стал развлекательно-исследовательским занятием, и удалось исключительно благодаря отваге, но никак не умению.

* Примечание: «Пол-лиги» эквивалентны 7 000 футов, и такая оценка является скорее свидетельством эмоционального состояния участников подъема.

После восхождения Домпьюлиана лазание с использованием технических средств кануло в лету, чтобы снова возродиться после первичного исследования самых больших гор мира. После того, как самые высокие вершины были покорены – сначала в Европе, затем в Северной Америке и, наконец, в самых отдаленных районах, – альпинисты обратили свои взоры на менее величественные вертикальные приключения, обнаружив новый уровень задач, точно новый слой под шелухой очищаемой луковицы. Прокладывалось все больше маршрутов по все более крутым стенам, пока не осталось совсем немного так называемых «невозможных маршрутов», притягивающих суровых скалолазов, стремящихся выйти за пределы возможного. Пионеры того времени изменяли правила поведения и изобретали новые стили лазания с лучшими или более адаптированными инструментами, зачастую уходя гораздо дальше первичных целей. Повышение лазательных стандартов тесно переплетается с эволюцией приспособлений, разрабатываемых для альпинизма.

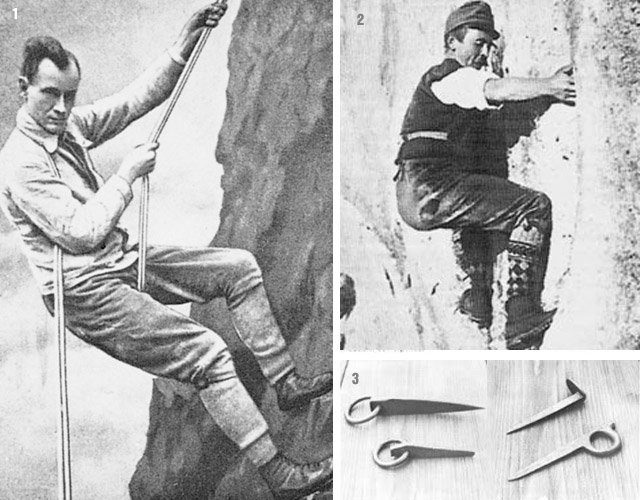

В 1850-е годы основным снаряжением восходителей был длинный крепкий альпеншток, предназначенный для преодоления пропастей и трещин, ледовые шипы (расположенные на подошве ботинок, предшественники кошек, появившиеся в 5 веке до нашей эры), и специальный топорик, либо обычный дровяной топор. Веревки того времени были толстыми и тяжелыми, неспособными удержать сорвавшегося альпиниста, и использовались для связывания при перемещении по ледникам или горным хребтам. Скальные участки преодолевались лазанием, при помощи человеческих лестниц или иногда при помощи клиньев, забитых камнем. Великий пионер Европейских Альп Эдвард Уимпер (Edward Whymper) использовал когтеобразный крюк, привязанный к веревке, цепляющийся за выступы и кромки скал. Вспомогательные средства использовались только в экстренных случаях как зацепы для руки или точки опоры для ноги, ибо оборудование не могло выдержать полный вес одного человека. К концу XIX века почти все значительные вершины в Альпах и многие в Северной Америке были пройдены с использованием этих традиционных инструментов и методов.

В то время как американцы занимались своей судьбой и исследовали дикий Запад, шотландский дорожный строитель Джордж Андерсон (George Anderson) стал первым человеком, зашедшим на вершину Half Dome (от англ. Полукупол – гора в долине Йосемити), используя методику рым-болтов (болтов с проушинами), предназначенную для провешивания троп в пустошах Сьерра-Невады. Андерсон построил хижину где-то весной, и осенью 1875 года методично пролез крутую восточную плиту Полукупола, сверля отверстие, укрепляя в нем болт, используя его как опору для ноги и сверля очередное отверстие. Время от времени он пренебрегал безопасностью и проходил менее крутые участки плиты свободным лазанием. Восхождение заняло много дней, поэтому Андерсон крепил веревку ко всем болтам, дабы легко спуститься, а затем снова подняться к последней точке.

Джон Муар (John Muir) так отозвался об этом поступке: «По Южному Куполу (так тогда называли эту стену) проложили новые маршруты, но никто не превзошел отвагу и умение Андерсона». Мастерство дикого Запада проложило путь и к первопроходу на Башню Дьявола в 1893 году, когда фермеры из Вайоминга Уильям Рипли и Уильям Роджерс (Willard Ripley, William Rogers) потратили шесть недель на сооружение лестницы из деревянных клиньев, числом до 350, соединенных веревкой, закрепленных в вертикальной трещине на юго-восточном склоне скалы. Вершина была достигнута 4 июля, в День Независимости. На ней был торжественно установлен флаг Соединенных Штатов.

Подобно восхождению Домпьюлиана на Мон Игуиль за четыреста лет до описываемых событий, эти восхождения стали единичными событиями, совершенными отдельными личностями. И несмотря на то, что американские скалолазы первыми использовали подобие страховки и безопасной методики восхождения при подъеме на Гранд Тетон (Grand Teton) в 1898 году, объединение технологий и скалолазания состоялось именно в Европе, где на рубеже веков происходило совершенствование лазательной техники и появлялось специальное снаряжение для техничных восхождений.

В это время появились первые крючья, созданные для трещин в камнях – уже что-то большее, чем традиционные железные клинья с кольцами. Стало принятым ограничивать свой пыл – использовать крючья умеренно, в первую очередь как приспособление для спуска, а не для подъема. Вскоре альпинисты стали с интересом поглядывать на более крутые и технически сложные стены, и обнаружили, что традиционные средства небезопасны для подъема по этим вертикальным чудовищам. Внушительные не пройденные бастионы Восточной Европы требовали разработки новых подходов и усовершенствования средств страховки. Более крепкая пеньковая веревка сделала возможными траверсы по закрепленному тросу и неглубокие срывы лидера, что привело к более интенсивному использованию крючьев при подъеме. В то время, до появления карабинов, для обеспечения безопасности на сложном вертикальном участке использовались обрезки шнура, которыми соединяли кольцо крюка и веревку.

На заре XX столетия политический климат Европы начинает меняться, появляются рабочие движения и идеи коллективной собственности. Итальянский проводник Тита Пиаз (Tita Piaz) противостоял всем политическим режимам (часто сажавшим его в тюрьму), и был в равной степени чуждым условностям в горах. Комбинируя смелое свободное лазание и замысловатые манипуляции с веревками и крючьями, продуктивный Пиаз создал новую технику лазания по впечатляющим маршрутам. Он завершил одно из восхождений тирольским траверсом, забросив железный шар между двумя валунами на вершине и закрепив таким образом веревку. В 1907 году он прошел крутую юго-восточную стену Торре Пиаз (Torre Piaz) в Доломитах высотой 1200 футов, а спустя год провел успешное восхождение на западную стену Тотенкирхл (Totenkirchl) высотой 1500 футов, маршрут, сложный даже по сегодняшним меркам. Пиаз стремился разрабатывать устройства для продвижения вверх, отказываясь таким образом от старого принципа не полагаться на снаряжение.

В Западных Альпах, более «альпийских» по своей природе, искусственная помощь на восхождении считалась неспортивной; однако в Восточных Альпах, с их захватывающими дух вертикальными известняковыми скалами, новые стандарты получили широкое применение. Когда итальянская экспедиция, возглавляемая герцогом Абруцци (Duke of Abruzzi), вернулась из Каракорума в 1909 году, литографии экспедиционного фотографа Витторио Селла (Vittorio Sella) с изображенными на них каменными стенами Балторо воодушевили фантазию альпинистов и стали лишним стимулом проходить крутые скалы дома. Альпинизм в то время по-прежнему оставался спортом для избранных, и экскурсии с проводником были нормой, однако не все они носили праздный характер. В 1910 году итальянские проводники Анжело Дибона, Луиджи Рицци, а также их немецкие клиенты Гвидо и Макс Мэйер (Angelo Dibona, Luigi Rizzi, Guido, Max Mayer), которые были равны по искусству и опыту со своими гидами, взобрались по северной стене Чима Уна (Cima Una) в Доломитах, стену высотой 2600 футов, бившую рекорды продолжительной крутизны и опасности. Команда усовершенствовала сделанные на заказ крючья (Mauerhaken) и поднялась при помощи новой, еще не развитой техники страховки и работы с веревкой.

Более искусное лазание с применением новых технологий подразумевает не только использование улучшенных веревок и специальных устройств. Перед тем, как пропасть в 1895 году во время разведки Нанга Парбат в Каракоруме, Альберт Маммери (Albert Mummery) усовершенствовал легкие шелковые бивачные палатки и теплоизолирующее снаряжение, предназначенные для жизни в экстремальных условиях. До Первой мировой войны совершенствовалась легкая, теплая одежда, и с таким всепогодным снаряжением альпинисты были в состоянии проводить долгие дни и ночи в тяжелых условиях, добиваясь успешного восхождения. Они стремились проходить все более крутые и длинные скальные маршруты, и их приверженность альпинизму возросла.

В 1910 году трио находчивых немецких альпинистов воспользовались материалами, ставшими доступными после промышленной революции. Отто Герцог (Otto Herzog) увидел грушевидные карабины на членах пожарной бригады и разработал стальные карабины для альпинизма. Ганс Фихтль (Hans Fiechtl), мастер восхождений в связке, изобрел и начал производить современные крючья с ушком в противовес крючьям с кольцом. Ганс Дюльфер (Hans Dülfer) разработал прекрасный набор новых методов с использованием описанных выше устройств, включающий страховку при помощи двух карабинов, жесткие траверсы и крепкие страховочные анкера. Новые устройства безопасности сделали возможным более смелый стиль восхождений, комбинирующий традиционное свободное лазание с технической поддержкой, позволяющий лидеру и страхующему оставаться крепко пристрахованными к скале на маршрутах, которые невозможно продумать заранее из-за их отвесности и частых нависаний. Новаторы нового снаряжения и техники были хорошими друзьями, и вместе либо по отдельности они совершали первопроходы на самые значимые из видимых больших стен, некоторые из которых возвышались на 2000 футов и требовали нескольких дней напряженного восхождения свободным лазанием и лазанием с применением искусственных опор (ИТО). В 1912 году Дюльфер поднял планку стандартов, пройдя восточную стену Фляйшбанка (Fleischbank) и, годом позднее, западную стену Чима Гранде, главную достопримечательность Тре Чиме Ди Лавередо (Tre Cime Di Lavaredo). Смерть, настигшая его в 22-летнем возрасте на Западном фронте в 1915 году, прервала его без сомнения многообещающую карьеру альпиниста.

Сначала у восхождений с применением технических средств в Восточных Альпах были конкуренты. Невероятно сложные вертикальные маршруты проходились в то же время без каких-либо средств страховки вообще – как сейчас сказали бы, «free solo – соло». Джордж Уинклер (Georg Winkler), пионер лазания соло, совершил ряд впечатляющих восхождений, включающий первопроход восточной Башни Ваджолет (Vajolet Tower) в 1887 году, за год до гибели в 18-летнем возрасте при попытке соло-восхождения на Вайсхорн (Weisshorn). Многие альпинисты, подражая Уинклеру, отказывались использовать страховку на восхождении, хотя Уинклер в некоторых случаях задействовал якорный крюк. Обувь эволюционировала от тяжелых подкованных гвоздями ботинок до более легких туфлей на войлочной подошве, разработанных фирмой Саймонда, открывающих новую эру свободного лазания для альпинистов, не полагающихся на снаряжение.

Пауль Прусс (Paul Preuss), шумный и влиятельный альпинист, строго осуждал использование крючьев и веревочной техники как неспортивное занятие. Он составил шесть правил восхождений, основанных на том, что альпинист не должен лезть там, где он не может спуститься вниз лазанием. Четвертое правило ясно гласило: «Крюк – это средство неотложной помощи, а не основа системы альпинизма». Прусс первым применил термин «artificial aid (английское название лазания с применением искусственных точек опоры – ИТО)». Среди его 1200 восхождений есть такие маршруты, как прохождение в паре с Паулем Релли (Paul Relly) северно-восточной стены Crozzon di Brenta высотой 2500 футов, вертикальная стена Cima Piccolissima высотой 800 футов (самая низкая, но самая непроходимая вершина группы Тре Чима), а также его соло на восточную стену Campanile Basso. Эти маршруты невероятно дерзкие для того времени, некоторые из них сегодня имеют категорию 5.9. В 1917 году, в возрасте 27 лет, Прусс погиб во время попытки соло-прохождения северной стены Манндлькоген (Manndlkogen). В то время немногие из сильнейших скалолазов доживали до 30 лет. Что ж, современные методы безопасности – заслуженная наработка.

ПРИМЕЧАНИЕ

Шесть правил Прусса:

1. Уровень лазания альпиниста должен не только быть равным уровню лазания выбранного маршрута, но и превышать его.

2. Степень сложности, с которой скалолаз может безопасно справиться на спуске, и которую он безоговорочно считает в своей компетенции, должна отражать предельную сложность предпринимаемого восхождения.

3. Следовательно, применение крючьев может быть оправдано лишь в случае угрожающей опасности.

4. Крюк – это средство неотложной помощи, а не основа системы альпинизма.

5. Веревка может быть облегчающим средством, но никак не единственным средством, делающим восхождение возможным (это означает, что траверсы по веревке допускаются, а маятники — нет).

6. Принцип безопасности – это один из самых главных принципов. Не судорожное стремление к безопасности, приобретенное вследствие использования ИТО, а тот самый основополагающий принцип, позволяющий альпинисту адекватно сопоставить свои возможности со сложностью задуманного маршрута.

После Первой мировой войны, информация о новых техниках и снаряжении широко распространилась по всему миру. В 1919 году увидела свет книга Гвидо Рея (Guido Rey) «Alpinisme Acrobatique – Свободный альпинизм», об «искусственных» техниках, использующих доступные крюки и карабины. Международные сообщества альпинистов обменивались информацией об альпинистских экспедициях в Анды, Кавказ, Гималаи, Канадские Скалистые горы и Аляску, расширяющей знания о выживании в холодных условиях. Один из величайших (и наименее известных) альпинистов того времени Вилло Вельценбах (Willo Welzenbach) был пионером использования десятизубых кошек, покрывающих всю подошву ботинка, и более коротких ледовых инструментов. Он также создал систему оценки сложности маршрутов (с категориями от 1 до 6), основываясь на своем опыте сотен восхождений в Западных и Восточных Альпах. В послевоенное время также появилась тканая веревка более высокого качества и более прочная углеродистая сталь для карабинов.

Лазание по большим стенам продолжалось, и довоенные пионеры продолжали повышать уровень своего мастерства. В 1923 году Отто Герцог и Густав Хабер (Otto Herzog, Gustav Haber) прошли по Ha-He Dihedral на Драйзенкеншпитце, техничной стене высотой 1000 футов, требующей двух ночевок на маршруте. Несмотря на многие попытки повторить это восхождение, до 1950-х это никому не удавалось. Маршрут Ханса Фихтля «План Ипсилона (Ypsilon Riss – 5.9, А1)» по северной стене Зеекарлшпитце высотой 1200 футов был, пожалуй, самым сложным в то время. Новые маршруты с именами, отображавшими их характер, захватывали воображение альпинистов, и манящие большие стены породили новое поколение вертикальных пионеров.

Перед тем, как эмигрировать в США, Фриц Висснер (Fritz Wiessner) объединился с мастером лазания с ИТО Роландом Росси (Roland Rossi) и искателем приключений Эмилем Солледером (Emil Solleder) для самых нехоженых длинных скальных путешествий в Альпах, включающих юго-восточную стену Фляйшбанка (5+) и северную стену Фурчетты (категория 6). Полагаясь на безопасность страховки, альпинисты начали рисковать срывами лидера, подняв таким образом планку стандартов. В 1925 году Солледер и Густл Леттенбауэр (Gustl Lettenbauer) зашли по северной стене Чиветты в Доломитах высотой 3800 футов и уровнем лазания 5.9 за один день, используя лишь 15 крючьев для страховки и самостраховки. Годом позже в Юлийских Альпах (современная Словения) Стейн Томинсек и Мира Марко Дебелакова (Stane Tominsek, Mira Marko Debelakova) провели 2 дня на техническом восхождении по северной стене Spik высотою 3000 футов, ставшим возможным благодаря использованию нового снаряжения. Супружеская чета Ганс Штегер и Паула Вайсингер (Hans Steger, Paula Wiesinger) прошли по новому маршруту категории 6 с уровнем лазания 5.9, А1 на северной стене Чима Уна. Снаряжение для безопасного подъема совершенствовалось, и в 1929 году Луиджи Михелуцци (Luigi Micheluzzi) с напарниками поднялся на Мармолату, высочайшую гору Доломитов, по самому крутому ее маршруту, южной колонне высотой 2000 футов. На этих исторических больших стенах крючья использовались для обеспечения безопасности лидера и порою как искусственные точки опоры, но из уважения к строгим стандартам Западных Альп, они использовались редко. Эти маршруты установили новые стандарты отваги и взаимовыручки на вертикали.

Европейское снаряжение и техника просочились в Америку лишь спустя некоторое время. В 1916 году Конрад Кайн (Conrad Kain) пролез два наиболее техничных маршрута того времени, Хосер и Шпили Бугабу (Howser, Bugaboo Spires), с уровнем лазания 5.6, без использования какого-либо снаряжения. Будучи лишенным нормальной страховки, он посчитал, что эти маршруты гораздо сложнее его тяжелого альпийского восхождения на гору Робсона (Mt Robson), которое, впрочем, ныне считается куда более серьезным вызовом ввиду своей протяженности и объективных опасностей. В Адирондаке Джон Кейс (John Case), один из первых президентов Клуба Аппалачских гор, применил приемы страховки и навыки, приобретенные в Европе, на Indian Head и Chapel Pond Slab, используя веревку лишь для страховки, но не для анкерного закрепления. Альберт Эллингвуд (Albert Ellingwood), профессор политологии из колледжа Колорадо (также изучивший технику лазания в Европе), познакомил Скалистые Горы с зачаточными приемами страховки и первым применил ИТО в Колорадо, при восхождении на Голову Ящерицы (Lizard Head) в 1920 году, используя крюки, идентичные с крюками для телефонных столбов. Сегодня это пугающий маршрут для свободного лазания категории 5.7+, самая сложная вершина Колорадо.

Эллингвуд стал лучшим скалолазом в окрестности, и его невероятное восхождение в 1925 году по северо-восточному контрфорсу Crestone Needle высотой 2000 футов с уровнем лазания 5.7 с Элеонор Дэвис, Стивеном Хартом и Марион Уорнер (Eleanor Davis, Stephen Hart, Marion Warner), с использованием всего одной веревки — стало самым впечатляющим и высоким скальным восхождением в Америке того времени.

В 1927 году в Северной Америке впервые появились страховочные крепления, разработанные специально для скал. Джо и Пол Стеттнеры (Joe и Paul Stettner) эмигрировали из Германии после того, как впервые прикоснулись к альпинизму на Кайзергебирге, вдохновленные новатором Гансом Дюльфером и его техникой на отвесных стенах. Проработав несколько лет в Чикаго, они поняли, что скучают по горной жизни, для которой были рождены. Они заказали в Мюнхене угловые крючья с кольцами и карабины, и выехали на своих мотоциклах «Indian» в Колорадо. Там они прикупили веревку в местном магазинчике снаряжения и совершили свой исторический первопроход по восточной стене Пика Лонга (Long’s Peak), используя для страховки европейские карабины. Их восхождение положило начало механически защищенному лазанию в Соединенных Штатах.

В тот год, когда братья Стеттнеры внедрили лазание с «одновременной страховкой» в Америке, во Франции появились портативные устройства для закрепления на камне в любом месте, обещавшие в корне изменить альпинизм – дрель и расширительные болты. Предприниматель и изобретатель Лоран Гривель использовал эти новые инструменты во время своего первопрохода на захватывающую дух Pére Eternal, на тонком скалистом гребне северного ребра Aiguille de la Brenva. После этого шлямбура использовались от случая к случаю, например, на южном гребне Aiguille Noire de Peuterey, но очень редко упоминались в записях. Их официальная инаугурация в мире альпинизма должна была произойти лишь спустя несколько поколений.

На востоке континента, члены Клуба Аппалачских гор, посетившие Шамони и Доломиты, вернулись с новыми веревками, снаряжением и более безопасными методами страховки. Роберт Андерхилл (Robert Underhill), брат и сестра Линкольн и Мириам О’Брайен (Lincoln и Miriam O’Brien), впоследствии Андерхилл, Элизабет Нолтон, Фритц Висснер и Билл Хаус (Elizabeth Knowlton, Fritz Wiessner, Bill House), а также кузены Брэдли Гилман и Хасслер Уитни (Bradley Gilman, Hassler Whitney) совершили восхождения со страховкой на крутые стены скал Cannon, Cathedral и Whitehorse в Белых горах Нью-Хэмпшира. Андерхилл распространил полученные знания на запад когда, будучи председателем Комитета Клуба Аппалачских гор, он написал статью о новой веревочной технике для газеты «Sierra Club Bulletin». Эта информация открыла для альпинистов целый ряд маршрутов в Сьерре и стала фундаментом для грядущего техничного прохождения больших стен.

Между тем, в 1930-х годах в Европе началась новая эра отважных восхождений по большим стенам после того, как первая из трех знаменитых великих проблем – северная стена Маттерхорна (наряду с Айгером и Гран Жорасом) – пала перед братьями Тони и Францем Шмид. Крючья стали использоваться все чаще как в Восточных, так и в Западных Альпах, и альпинисты начали понимать, какие возможности открывают анкерные системы на наиболее сложных отвесных участках стены. Популярность альпинизма возросла, и ряды героев скалолазания, состоявшие до этого исключительно из аристократов и гидов, стали пополняться спортсменами, врачами, юристами, инженерами и выходцами из рабочего класса.

Эмилио Комичи (Emilio Comici) был итальянским докером, когда начал заниматься спелеологией по выходным. После исключительно сложного спуска в пещеру вблизи Триесте – а он стал мировым рекордом глубины – он забежал на ближайшую вершинку на карстовом плато и зарекся проводить свободное время в подземельях, выбрав открытый воздух гор. Он стал экспертом в «баварской технике», внедренной Дюльфером, Герцогом и Фихтлем, и в корне изменил альпинизм, совершенствуя новый стиль, прекрасно подходящий для наиболее сложных скал Доломитов и, в конечном итоге, больших стен всего мира. Эмилио Комичи стал изобретателем современной техники ИТО, использующей многошаговые лесенки, надежную страховку, сложные манипуляции с веревкой, висячие биваки и перильные веревки, используемые страхующим для подъема необходимого снаряжения. Понимая, что он должен либо отказаться от ИТО, либо принять их полностью, он выбрал последнее, и начал вовсю использовать новые инструменты.

В 1931 году Эмилио использовал новое снаряжение на северо-западной стене Чиветты высотой 4000 футов. Это было восхождение по наиболее отвесному и, пожалуй, самому сложному маршруту того времени (и в наши дни этот маршрут в 26 веревок впечатляет). Однако, будучи не удовлетворенным, он написал: «Я мечтаю о том, чтобы капля воды, сброшенная с вершины, долетела до начала моего маршрута». Он воплотил свою мечту о таком восхождении – Диретиссиме, как его сейчас называют – на прямой нависающей северной стене Чима Гранде высотой 1500 футов в 1933 году. Рельеф линии маршрута несколько волнообразен, но не больше, чем если бы легендарная капля воды в полете колебалась ветром. На отвесной первой половине маршрута Комичи и Джулио Бенедетти (Giulio Benedetti) использовали лишь 75 крюков – примерно каждые 10 футов – и вряд ли это много, если учесть, что стена имеет продолжительное нависание и состоит из не самого прочного скального рельефа.

Комичи всегда делился своим опытом, помогая расширять рамки возможного. Он вдохновил многих мечтой о необыкновенно эстетичном маршруте, но не мог знать, что с развитием новых технологий его идеи приведут к расколу во взглядах на альпинизм.

Тридцатые годы стали временем новаторства в Европе. Лидер новой талантливой группы альпинистов из Фонтенбло Пьер Ален (Pierre Allain) усовершенствовал легкий нижний слой одежды и бивачное снаряжение, предназначенные для выживания на отвесных ледовых склонах Альп, и в 1935 году совершил первопроход на северную стену Дрю с Раймондом Ленингером (Raymond Leininger). Этот новаторский многодневный маршрут, проходимый как свободным лазанием, так и с использованием ИТО, совмещал опасности альпийского восхождения с техническими аспектами вертикальных стен Доломитов и Кайзергебирге. Фирма Саймонда в Ле Боссон начала производство высококачественных крючьев, вооружая новое поколение экстремальных альпинистов. Джино Солда, Рафаэль Карлессо, Доменико Рудатис, Этторе Кастиглиони, Раймунд Шинко, Альфред Кутье, а также Густаво Джервасутти (Gino Solda, Raffaele Carlesso, Domenico Rudatis, Ettore Castiglioni, Raimund Schinko, Alfred Couttet, Giusto Gervasutti), – все они совершили свои невероятные техничные восхождения в этот период. Однако из этой группы можно выделить Рикардо Кассина (Riccardo Cassin), как за качество его восхождений, так и за широту его кругозора. Кассин освоил технику ИТО и применил ее на наиболее важных маршрутах того времени, таких как Walker Spur на Гран Жорасе (с Джино Эспозито и Уго Тиццони – Gino Esposito, Ugo Tizzoni), северо-восточной стене Piz Badile (с Эспозито и Витторио Ратти – Esposito, Vittorio Ratti), а также северной стене Cima Ovest с Ратти. Маршруты Кассина долгое время меняли представление о сложности экстремальных стенных восхождений.

Пожалуй, лучшим итогом взаимодействия технологии и человеческой отваги в межвоенный период стал первопроход Хейнриха Харрера (Heinrich Harrer) по северной стене Эйгера в 1938 году. Он решил не брать кошки на восхождение, в то время как у его напарника Фрица Каспарека (Fritz Kasparek) была пара традиционных десятизубых кошек, зубья которых равномерно распределялись по площади подошвы. После того, как они закончили долгий подъем по Второму ледовому полю, они с удивлением обнаружили позади себя Андреаса Хекмайера и Виггерля Вёрга (Andreas Heckmair, Wiggerl Vörg), быстро нагонявших их. Хекмайер и Вёрг использовали новомодные двенадцатизубые кошки, изобретенные Лораном Гривелем в 1932 году, у которых были два дополнительных выступающих вперед зуба. Передние зубы позволяли альпинисту двигаться вперед, работая носком ноги, в отличие от традиционного французского способа установки стопы на всю подошву.

Харрер писал: «Я посмотрел вниз, на бесконечную лестницу наших следов. Над ними я увидел новую эру, двигающуюся со скоростью экспресса: там бежали два человека – именно бежали, а не взбирались». Две команды объединили свои усилия для исторического первопрохода по северной стене Эйгера, и, открыв новый слой «луковицы», должны были начать новую эру в альпинизме, однако вспышка великого европейского конфликта вскоре положила конец опасным заигрываниям с вертикалью.

В менее фанатичных Соединенных Штатах технический альпинизм развивался медленно. Трансатлантические путешествия были по-прежнему медленными и дорогими, и было сложно получить информацию о европейских техниках – единственная доступная литература на тему альпинизма поступала из Великобритании, где традиционные коммерческие экскурсии на 400-метровые пики оставались нормой. Однако нельзя сказать, что прогресса не было. Дуайт Лавендер (Dwight Lavender) разработал новые крючья, производимые в мастерской Стэнфордского университета. В 1932 году журнал Американского Альпийского клуба опубликовал статью о системах, используемых в мировом альпинизме, в том числе и о «защелках» (карабинах), бывших редкостью в Америке. Статья начиналась словами: «Несмотря на слабые протесты со стороны отдельных альпинистов, в основном представителей прошлого поколения, молотки, крючья и карабины прочно вошли в обиход скалолазов». С распространением новых инструментов и методов безопасности, альпинисты стали поглядывать на открывшиеся задачи в Тетонах, Йосемитах и на юго-западе страны.

Дик Леонард, студент юриспруденции из округа Калифорнийского залива, основал Грэгмонтский альпинистский клуб и начал использовать новые методики на местных скалах. Он выписал карабины и крючья из спортивного магазина Шустера в Мюнхене и начал использовать их на захватывающих дух гранитный скалах Йосемитской долины, положив таким образом начало использованию снаряжения в Сьерра-Неваде. Европейские крючья изготавливались из мягкой стали, и, несмотря на то, что они подходили для известняков Альп, где их мягкость позволяла им безопасно входить в волнообразные трещины в мягком камне, их было практически невозможно извлечь. Кроме того, по жесткости они не подходили для Калифорнийских гранитов. Леонард, убедившись в том, что крючьев у него достаточно – 55 штук – в 1934 году объединился с Джулесом Эйхорном и Бестором Робинсоном (Jules Eichorn, Bestor Robinson) для первопрохода по Higher Cathedral Spire, самого техничного маршрута для ИТО в Северной Америке того времени, и первого в череде вертикалей Йосемитской долины.

Леонард использовал динамические свойства веревки, и развил более безопасную веревочную технику, при которой современная страховка тела (когда веревка крепится вокруг талии) совмещалась с методом динамической страховки, при котором страхующий поглощал рывок сорвавшегося лидера путем выдачи нескольких метров веревки через торс. «Торможение» в таком случае осуществлялось рукой в перчатке. Динамическая страховка уменьшала нагрузку на анкеры, веревку, сорвавшегося и страхующего, и, используя эту новую технику безопасности, Леонарда сотоварищи могли рисковать более длинными срывами в своих смелых набегах на технические маршруты Йосемитов.

Далеко на востоке, в пустыне Нью-Мексико возвышался цилиндр вулканического происхождения Shiprock высотой 2500 футов, олицетворявший одну из последних великих альпинистских задач в США конца тридцатых годов. Билл Ормс и Билл Хаус предприняли попытку чрезвычайно сложного восхождения по северной стене (сейчас – Ребро Ормса) в 1937 году, во время которого они столкнулись с уровнем лазания, превышающим 5.9. Страховка была минимальной, возможности избежать свободного лазания не было, и их попытка окончилась продолжительным и опасным срывом Ормса. Он извлек деформированный крюк, остановивший его падение, и позже написал статью «Кусок изогнутого металла» в «Saturday Evening Post», предостерегающую всех решивших испытать свою удачу на таких сложных восхождениях.

Подобные предостережения часто становятся стимулом, и в 1939 году Дэйв Брауэр, Раффи Бедэйн, Джон Дайер и Бестор Робинсон (Dave Brower, Raffi Bedayn, John Dyer, Bestor Robinson) отправились из Беркли на Shiprock. Они были сведущи в йосемитской технике и укомплектованы не только новейшим снаряжением, но и секретным оружием: набором шлямбуров. Их восхождение по внушительным, нависающим, сильно изрезанным базальтовым колоннам к хрупким туфам и брекчиям (виды вулканической породы) странной формы в верхней части маршрута стало безумным и историческим многодневным приключением со сложным свободным лазанием и ИТО. Они обогнули опасное Ребро Ормса, приспустившись по вымытому и изрезанному рельефу, и траверсировали на массивную внутреннюю чашу разрушенной вулканической призмы. Отсюда они легко залезли по последнему ключу, отвесному подъему до вершины высотой 200 футов. После многих крючьев, пугающей петли на выступе и четырех шлямбуров — Shiprock был взят. А в арсенале альпинистов появился новый инструмент.

Осознавая противоречивый характер совершенного поступка, четыре покорителя Shiprock’а самостоятельно нарекли себя «скальными инженерами», однако это новое использование дрели и шлямбурных крючьев на сложном скалолазном маршруте открыло новую эру в истории лазания с ИТО, породив новое видение возможного. Брауэр, ныне всемирно известный защитник природы, участвовал в прецеденте установки анкерных крючьев в дикой местности. Знал ли он, чем в будущем обернется его поступок?..

Half Dome в Йосемитской долине вновь стал ареной для повышения стандартов лазания с ИТО. Прекрасную юго-западную стену Half Dome (правая грань на классическом виде из долины) попытались покорить еще в начале 1933 года Ричард Леонард и остальные члены Клуба Сиерры, и их попытка убедила их в том, что маршрут не пройти без чрезмерного использования крючьев. Леонард писал: «Следует преодолеть неопределенную грань между оправданным и неоправданным использованием крючьев» (SCB, 1936). Однако, в 1946 году Джон Салатэ и Энтон «Топор» Нельсон (John Salathé, Anton (Ax) Nelson) взобрались по юго-западной стене категории 5.8, А3, используя революционно новые крючья: их можно было забивать, извлекать и снова использовать. После этого команда смогла установить 150 необходимых точек на маршруте протяженностью 1200 футов.

Салатэ, швейцарский эмигрант, был кузнецом до того, как в среднем возрасте переосмыслил жизненные ценности и решил посвятить свою жизнь аскетической медитации и скалолазанию. Когда он начал лазать в 1945 году, то понял, что мягкие крючья невозможно забить без их деформирования, и вернулся к своему горну. На своем заводе декоративных кованых изделий на полуострове Сан-Матео Салатэ использовал высокоуглеродистые хром-ванадиевые автомобильные оси для ковки высокопрочных крючьев, которые можно забить в твердый йосемитский гранит и извлечь обратно без повреждения. Он также придумал новый инструмент, который сам назвал «скай-хуком» — первый крюк для лазания по вертикалям Йосемитской долины.

* Примечание: Многие считают, что его «переосмысление духовных ценностей» было не чем иным, как потерей разума.

Тонкие крючья Салатэ стали называть Lost Arrows (от англ. «потерянные стрелы») после того, как он и Нельсон совершили трудное восхождение по камину высотой 1200 футов к восхитительному одинокому гранитному пику, известному как Lost Arrow. С 18-ю выкованными Салатэ пробойниками, двенадцатью карабинами и несколькими крючьями друзья провели пять убийственно жарких дней на маршруте, совершив психологический прорыв в восхождениях на большие стены. Отшелушив основной слой нашей луковицы, маршрут Lost Arrow стал предвестником все более долгих восхождений будущего, требующих сотен точек страховки и опоры, невозможных без многоразовых крючьев, разработанных Салатэ.

Развитие технологий шло на всех фронтах, и мягкое снаряжение, равно как и железо, претерпело кардинальные изменения. Нейлон, разработанный химической компанией «Дюпон», стал использоваться при изготовлении высококачественных, прочных, эластичных веревок и тканевых изделий, позволяя альпинистам смело подниматься со значительно большим весом снаряжения. Аллен Штек (Allen Steck), житель Беркли, принимавший участие в нескольких исторических восхождениях (включая вторую по величине стену Йосемитов – северную стену Sentinel – пройдена за 4 дня в связке с Джоном Салатэ), помог учредить «Ski Hut» — магазин в Беркли, где можно было приобрести новейшее альпинистское снаряжение, включая крючья Кассина, карабины Бедэйна, а также новые высококачественные веревки. В 1949 году Штек путешествовал и совершал восхождения по всему миру, демонстрируя Европе первую нейлоновую веревку. Это была сверхпрочная тросообразная веревка, революционная для своего времени, однако все еще далекая от современных оплеточных типов. Скальные туфли становились более легкими и цепкими. Раффи Бедэйн начал выпуск алюминиевых карабинов, традиционная связка которых в количестве 35 штук весила легче на 5 фунтов.

Альпинистов по обе стороны Атлантики становилось все больше. Новые дерзкие задачи на юго-западе, такие как Spider Rock и Totem Pole, теперь решались при помощи всего арсенала снаряжения. Йосемитские ракетчики теперь расширяли границы возможного при помощи новых угловых крючьев и крючьев «knifeblade» от Чака Уилтса. Затем, Фред Беки (Fred Beckey) исследовал удаленные альпинистские задачи, такие как Snowpatch и Pigeon Spires в Bugaboos, Devil’s Thumb и Kates Needle в западной Канаде, Michael’s Sword на ледовых полях Juneau и множество сложных микстовых маршрутов в Каскадах.

Настоящим прорывом того времени стал первопроход на удаленный пик Фицрой (Fitzroy) в Патагонии, совершенный сильным французским альпинистов Лионелем Терре и его напарником Гвидо Маньоне (Lionel Terray, Guido Magnone). Восхождение на Фицрой, как и сама экспедиция, открыли новые горизонты для экипированных альпинистов.

Как писал Терре много лет спустя: «Среди всех восхождений, совершенных мною, лишь пик Фицроя заставил меня приблизиться к пределу моих сил и боевого духа. С технической стороны, он несомненно легче многих восхождений по гранитовым маршрутам Альп последних лет, однако подъем на него дается значительно сложнее. Удаленность пика Фицроя от какой-либо помощи, практически постоянно плохая погода, тонкий лед, покрывающий его стены, и ужасные ветра в придачу, делающие лазание смертельно опасным, делают восхождение на него более сложным, рискованным и изнуряющим, чем где бы то ни было в Альпах».

Современная эра больших стен началась тогда, когда Вальтер Бонатти в 1955 году показал бигвол в новом свете, пройдя в одиночку шестидневный маршрут по юго-западной стене Дрю. Восхождение на Дрю, которое многие считают величайшим соло-маршрутом всех времен, стало впечатляющей иллюстрацией потенциала технологий и техники лазания, объединенных с силой и неукротимым человеческим духом. Доказательство того, что соло-альпинист может страховать сам себя на таких невероятно сложных и техничных отвесных маршрутах означало, что предела для прохождения самых больших стен мира не существует.

В Йосемитской долине вошли в обиход гамачные биваки, сложные восхождения становились все более быстрыми. Определились отличительные признаки нового стиля. Кто-то спорил о том, что крючья и шлямбура – неподходящие инструменты для альпинизма. Изобретательный Ройал Роббинс (Royal Robbins) прорисовал эстетическую черту, балансирующую между искусством найти проходимое слабое место на заглаженном монолите и минимальным набором снаряжения, необходимого для этого. Всякий раз он возвращался с маршрута, точно зная, сколько крючьев и шлямбуров использовала его команда. Он разработал эффективные правила жизни на больших скалах, включающие современные системы перемещения грузов с использованием жумаров (швейцарских зажимов для подъема по веревке, изначально разработанных для орнитологов), и восхождение по северо-западной стене Half Dome в 1957 году открыло новую эру бигвола.

Уоррен Хардинг (Warren Harding), который многими воспринимается, как противник Роббинса, был альпинистом мирового уровня, однако со своим подходом. Он прокладывал свои лучшие маршруты не по слабому месту стены, а, напротив, по наиболее суровому и труднопроходимому ее участку. Его первопроход на «Нос» Эль Капитана стал эталоном силы воли и выносливости. Для прохождения маршрута требовалось 125 шлямбуров, специальных больших крючьев (сделанных из литых железных печных ножек) и огромной длины закрепленной веревки. Роббинс отказался от чрезмерного использования крюков и закрепленной веревки, решив доказать самому себе и всему альпинистскому миру, что возможен более изящный стиль. В «Основах горного искусства (Basic Rockcraft)», книге для начинающих альпинистов, Роббинс писал: «Подобно многим технологическим чудесам нашего мира, крючья являются одновременно благом и проклятием. Они делают возможными лучшие скальные маршруты мира, открывая для нас участки непреодолимой скалы. Но они также принижают ценность лазания, делая возможным прохождение любого участка кем угодно, у кого есть желание посверлить».

Каждым своим маршрутом Роббинс расширял границы возможного, и перенес американские инструменты и технику в удаленные районы. Его прямое восхождение по западной стене Дрю с Гари Хэммингом (Gary Hemming) и юговосточной стене Mount Proboscis (Хобот) в горах Логана с Джимом МакКарти, Лэйтоном Кором и Ричардом МакКракеном (Jim McCarthy, Layton Kor, Richard McCracken) (во время которого было поставлено лишь 2 шлямбура) были образцом современного искусства отыскивания наиболее эстетичной слабины на большой стене и прохождения ее в альпийском стиле.

* Примечание: Под «альпийским стилем» здесь подразумевается, что если альпинисты оторвались от земли, то вернутся на нее лишь после взятия вершины.

С появлением авиатранспорта, легкой одежды, спальников и палаток, выполненных из новых утепленных и водонепроницаемых материалов, а также снаряжения и техники, усовершенствованных на скалах Йосемитов, лучшие альпинисты взялись штурмовать многодневные маршруты в удаленных регионах. Bugaboo, Стена Троллей в Норвегии, ущелье Рут на Аляске, Скалистые горы в Канаде и группы Пэна и Фицроя оказались полны суровых вертикалей.

В Европе альпинисты, следуя концепции Комичи о Диретиссиме, прошлямбурили многие маршруты на нависающих стенах Доломитов. Линия «полета капли воды» появилась на многих маршрутах; в 1967 году это привело к абсурдной ситуации, когда Энрико Мауро и Мирко Минуццо (Enrico Mauro, Mirko Minuzzo) забили 340 шлямбуров в северную стену Чима Гранде – это в среднем через каждые 53 дюйма!

Соблазн невозможного.

В 1971 году Чезаре Маэстри (Cesare Maestri) исказил логичность шлямбурования непроходимых участков до предела, затащив 300-фунтовый воздушный компрессор и пневматическую дрель для своего восхождения на Сьерро-Торре. В одном месте, где предыдущая команда британцев, пытавшихся взойти на гору, шла по открытой естественной трещине на юго-восточном контрфорсе, он просто просверлил 90 метров голой плиты, с единственной целью укрыться от ветра! Подобно Комичи, активно использовавшему крючья за поколения до них, многие альпинисты не могли противиться технологическому сумасшествию, охватившему их. Среди людей, выступавших против использования шлямбуров, были свои чемпионы. Герман Буль, Вальтер Бонатти, Райнхольд Месснер – все они высказывались против «шлямбурной» техники. Гастон Ребюффа опубликовал свою книгу «Звездный свет и буря (Starlight and Storm)» — вдохновляющее описание своих лучших восхождений; в полном иллюстраций разделе об инструментах и технике (добавлен в издании 1968 году) он дает полный перечень своего снаряжения, в котором нет ни слова о наборе шлямбуров.

Столкновение противоречий: Революция чистого альпинизма.

В то время как внимание всего остального мира было приковано к зрелищным большим стенам, британские альпинисты терпеливо изучали менее брутальную технику лазания, осваивая методику страховки на рельефе. Преодолевая устои, столь крепкие в Англии, альпинизм уходил от первоначального лазания с гидами. Серьезные неодобрительные отзывы сверстников об искусственных точках опоры привели к тому, что альпинисты стали прятать снаряжение в своих рюкзаках. Технику ИТО уничижительно прозвали «уделом высотников-монтажников», а крюк рассматривался лишь как последнее средство в нештатных ситуациях. В двадцатые годы лучшие альпинисты выработали искусство бесшлямбурного лазания на многочисленных утесах сельской местности. Наиболее впечатляющими восхождениями того времени стали «галечные» маршруты с использованием естественных закладных элементов (речной гальки).

Фред Пиготт (Fred Pigott) экспериментировал с установкой и обвязкой естественных закладных элементов для страховки и создания точек опоры на восточном бастионе Клоджи (Cloggy) в 1927 году. Его напарники в шутку объясняли его действия как деяния Провидения: заброшенные камни каким-то образом попадали в подходящие трещины и расклинивались в них! Вскоре «галечная страховка» стала отдельным искусством, и натренированные глаза отыскивали в речных руслах камни правильной формы, которые затем надежно закладывались в рельеф для обеспечения страховки. В конце пятидесятых подходить к утесам начали не по речным руслам, а вдоль железнодорожных путей, и альпинисты стали использовать валявшиеся на путях гайки. Эти приспособления, с просверленным в них отверстием и закрепленной в нем стропой, вскоре эволюционировали в промышленные алюминиевые закладные элементы, современные стопперы.

* Примечание: Джон Брэилсфорд (John Brailsford) изготовил синтетическую полимерную закладку в 1961 году. Закладка, которую он назвал «Желудь», была достаточно прочна, однако скалолазы предпочли доверять свои жизни закладкам «Moac», которые он стал позже изготавливать из более привычного алюминия.

Вскоре альпинисты всего мира поняли, что, при наличии опыта и техники, можно лазать исключительно с новыми закладными элементами. Ройал Роббинс, именитый приверженец стопперов в США, сказал об этом: «Скалолазы, избравшие этот нелегкий путь, следовали высоким принципам сохранения рельефа. Это вдвойне хорошо: закладки были новым вызовом, и при этом не разрушали скалы». Благодаря тандему инженера и мастера Тома Фроста и Ивона Шуинара (Tom Frost, Yvon Chouinard) форма закладных элементов модифицировалась, дабы подходить для большего количества щелей. Они разработали множество новых форм, однако наиболее значимым их вкладом в революцию чистого альпинизма стало изобретение гексообразного эксцентрика, запатентованного в 1971 году, который позволил осуществлять страховку даже в параллельных щелях. Эти новые приспособления в корне изменили развитие альпинизма. Легкость применения стопперов в соединении с их корректностью по отношению к окружающей среде привели к тому, что в ближайшие несколько лет крючья почти полностью исчезли с арены свободного лазания, будучи оттеснены на восхождения с применением ИТО.

Понимая, что лазание со шлямбурами и ИТО по гладким плитам не было ответом на вызов гор, альпинисты развили чистое лазание до предела. В Шаванганских горах альпинисты рисковали серьезными срывами, пытаясь избежать использования крючьев и завоевать таким образом строку в желанном «списке чистых первопроходов» в магазине альп-снаряжения «Rock and Snow». Тут можно было почитать байки страхующих о том, как они стояли, пристрахованные к одному паршивому стопперу, заклиненному в махоньком отколе, и держали одной рукой карабин у вбитого крюка, чтобы при малейшем движении тут же вщелкнуть его туда. Первым видным первопроходом, осуществленным на одних закладках, стал Nutcracker Sweet Ройала Роббинса по Рэйнжер Рок в Йосемитах в 1967 году. Впрочем, революция чистого лазания заняла несколько лет, поскольку проигнорировавшие ее либо особо упрямые альпинисты продолжали совершать восхождения с крючьями. К 1975 году лишь немногие специалисты ИТО таскали с собой молотки, а у большинства скалолазов, вступивших в игру в начале семидесятых, их вообще не было.

Тем временем развивались новые инструменты для более эффективного лазания. Эд Липер (Ed Leeper) усовершенствовал конструкцию скайхука, добавив выпуклое основание, а Билл «Раздолбай» Фойрер (Bill «Dolt» Feuerer) разработал крючья новой формы. Клайд Дил (Clyde Deal), слесарь механического цеха Йосемитов, выполнил по индивидуальному заказу снаряжение для альпинистов из Четвертого лагеря, включая первые «Баши», маленькие алюминиевые многогранники с отверстием для стропы, закладываемые в небольшие выемки в камне. Шуинар и Фрост сконструировали и изготовили крючья RURP и Crack-n-ups (когти для шовных выступов), и некоторые изобретательные альпинисты начали мастерить регулируемые устройства, клинящиеся в щелях. Кроме того, появилось и мягкое снаряжение для техники ИТО. Билл Форрест, используя современные ремни, транспортные мешки и гамаки, разработанные им самим, совершил технические восхождения в Черном каньоне и на юго-западе. Форрест также усовершенствовал «баши» до «копперхэдов» специального размера, позволяющих проходить все более тонкие швы породы без использования шлямбуров.

* Примечание: Впрочем, вышеперечисленные средства порою причиняли разрушения. Так, «баши» и «копперхэды» зачастую остаются в щелях, если порвалась стропа или трос. Проблема настолько серьезна, что еще в начале 1970-го года Стив Роупер применил к остаткам «баши» термин «трэши» (от англ. «мусор, дрянь»).

Еще одним одаренным альпинистом со склонностью к поделкам был Чарли Портер. Он изготавливал ранние версии двухкомпонентных закладок с изменяющимся размером, страховочные беседки, гамаки с утеплителем и множество специальных замечательных приспособлений. В совершенстве владея своим снаряжением и техникой и обладая неукротимым духом, он прошел соло новый маршрут по огромной удаленной северной стене Северной Башни горы Асгард, расположенной на острове Баффин, в сентябре 1975 года. Портер провел месяц, перегоняя снаряжение за 35 миль от форпоста города Пангниртунг до начала маршрута, а затем девять дней в одиночестве на наводящей ужас стене при низких температурах. После этого он еще неделю возвращался в цивилизацию. Будучи человеком скрытным во всем, что касалось его достижений, Портер не сообщил о своем восхождении, самом значительном маршруте по большой стене со времени прохождения Бонатти Дрю.

* Примечание: Когда Портера однажды попросили сделать описание одного из его первовосхождений на Эль Капитан, он просто нарисовал одну прямую вертикальную линию на салфетке и написал рядом «А5», после чего отдал ее недоумевающему собеседнику.

В том же году британские альпинисты Джо Браун, Мо Антуан, Малькольм Хауэлс и Мартин Бойсен (Joe Brown, Mo Anthoine, Malcom Howells, and Martin Boysen) отправились в Гималайский Каракорум, где попытались покорить непройденную гранитную стену Транго. Их первая попытка окончилась в месте, ныне именуемом Трещиной Бойсена. У них был только один большой бонг (закладка для щелей), и Бойсену требовалось пройти 80 футов оффвидса (от англ. «offwidth» — щель, которая слишком широка для расклинивания кулака и слишком узка для каминного лазания) без страховки на высоте почти 20 000 футов, прежде чем он достигнул бы подходящего места для установки точки страховки. При очередном движении его колено застряло в щели, и он несколько часов пытался освободиться, срезая штаны. На закате он приготовился умирать, однако, когда он полностью расслабился, то выпал из расщелины и спустился к своей обеспокоенной команде. Из-за эмоционального шока от того, что один из них чуть было не замерз насмерть, а также ввиду уменьшающихся запасов еды, они отступили. Через год альпинисты вернулись и завершили восхождение. Бойсен прихватил еще один бонг и без затруднений прошел злосчастный оффвидс. Их маршрут с уровнем лазания 5.10, А3 был с технической точки зрения не так сложен, как маршрут Портера А4 на Асгарде, однако это было самое сложное и впечатляющее техническое восхождение на большой высоте, и он открыл двери к переносу бигвола в самые большие горы планеты.

Следующим значительным этапом в развитии снаряжения стало изобретение кулачковых устройств для трещин. Закончив выдающуюся карьеру первопроходца различных горных систем СССР, начавшуюся в тридцатые годы, Виталий Абалаков посвятил свою жизнь инструкторской работе, разработке снаряжения и содействию международной доброй воле в альпинизме. Умыкая избыточные материалы авиационной промышленности, он разработал множество инновационных устройств, таких, как транспортировочный блок, первую трубчатую распорку с изменяющимся размером, хитроумные веревочные зажимы, титановые крючья и кошки, извлекаемые ледобуры, спусковой анкер с V-образной резьбой (последний, строго говоря, не являлся механическим устройством, но, тем не менее, был прорывом в ледолазании). Изобретенный им эксцентрик Абалакова стал первым применением в альпинизме принципа поверхности с постоянным углом кривизны, при этом форма эксцентрика основывалась на математической логарифмической спирали. Сконструирован он был таким образом, что приложенное усилие порождало вращающий момент. Логарифмическая форма эксцентрика позволяла устанавливать его в щели разной ширины и делала его поведение стабильным и предсказуемым. Абалаков делился своими идеями со всем миром и бесплатно распространял информацию о конструкции и форме своих эксцентриков.

В 1973 году Грег Лове (Greg Lowe) подал заявку на патентование подпружиненной версии эксцентрика Абалакова, произвел несколько дееспособных единиц и укомплектовал ими своего брата Джеффа, который быстро продолбил несколько отличных маршрутов в национальном парке Зион, замечательных своими сложными для лазания параллельными трещинами. Эти первые однокулачковые устройства раскрывались на 30°, что давало лишь некоторую стабильность, и не получили широкого распространения. В 1977 году Рэй Джардайн (RayJardine) прошел «Феникс», первый маршрут категории 5.13 в Йосемитах, с новым секретным оружием. Будучи инженером и понимая принципы силы и трения, Рэй сконструировал устройство, состоящее из подпружиненных противопоставленных кулачков и управляющего тросика, обладающее более надежным углом раскрытия в 15°. Он скрывал свои «Френды» (от англ. «друзья») до патента в 1978 году, а Йосемитская долина полнилась слухами об устройствах Джардайна, позволяющих страховаться без особых усилий на тяжелых маршрутах. До того, как френды поступили в продажу, узкий круг счастливых покорителей стен мог приобрести ограниченное количество первых устройств на стоянке Четвертого лагеря, сэкономив впоследствии массу сил во время осады больших стен.

Как и в случае с большинством технологических достижений, этика использования френдов стала темой для жарких дискуссий, поскольку, по мнению многих, они слишком облегчали лазание. Под лицензией Джардайна френды стали производиться на заводе «Wild Country» в английском Пик Дистрикт, и стали широко использоваться во всем мире, в скорости сведя на нет дебаты по поводу своей оправданности, поскольку для многих альпинистов френды и их потомки стали залогом безопасности на восхождении. Бесспорным является тот факт, что подпружиненные кулачковые устройства позволили скалолазам сделать огромный шаг вперед в чистых восхождениях как свободным лазанием, так и с применением техники ИТО, как на скалах, так и в больших горах.

Вертикальные убежища стали последним достижением в снаряжении для многодневных сложных маршрутов. На основе BAT-гамака Уоррена Хардинга, который можно было закрепить на одной точке, Грег Лове (Greg Lowe) в 1974 году разработал LURP-палатку (от англ. Limited Use of Reasonable Placements – ограниченное использование разумного места). Хоть и легкие, BAT-гамаки заставляли лежащего прислоняться к стене, по которой в бурю стекала холодная вода. Предшественница современной платформы, LURP-палатка не имела этого недостатка благодаря наличию жесткого алюминиевого каркаса вокруг спальной площади, отделяющего жителей от стены. Используя эту палатку во время первого зимнего восхождения на северо-западную стену Half Dome, альпинисты впервые за всю историю бигвола комфортно сосуществовали с ветром и снегом. Однако эта палатка считалась слишком специфичной и редко оправданной в силу своего веса, и так и осталась прототипом. Альпинисты, ищущие комфортную платформу, сделали ее сами. В начале 1980-х платформы широко распространились благодаря появлению более подходящей одноместной «Cliff Dwelling» (от англ. «скальное жилище») Майка Грэма (Mike Graham). Грэм также выпускал двухместные «Fortress» (от англ. «крепость»), открывшие новые возможности для покорения удаленных стен. Ими экипировался Ханс Кристиан Дозет (Hans Christian Doseth) со своей командой, когда отправился на первопроход впечатляющего Норвежского контрфорса Транго в 1984 году.

Платформы открыли новый уровень комфорта и безопасности для многодневных вертикальных восхождений на большие стены по всему миру. Все более высокие и суровые стены проходятся без потребности закреплять веревки (отсюда – экономия снаряжения), и платформы продолжают эволюционировать во все более жесткие и водостойкие конструкции, такие как легкое шестифунтовое титановое убежище, использованное Кэтрин Дестивель (Catherine Destivelle) на ее девятидневном соло-первопроходе Дрю в 1991 году. Современные стенные жилища позволили все меньшим и легко экипированным командам расширять грани возможного на самых больших стенах мира.

Сегодня мы наблюдаем продолжение взаимоотношений альпинистов и их снаряжения. Вертолеты обеспечивают прекрасный доступ к базовым лагерям и используются не только для заброски, но и для спуска (так, вертолеты забросили Тодда Скиннера, Пола Пиана и Галена Роуэлла (Todd Skinner, Paul Piana, Galen Rowell) на начало маршрута, а затем сняли их с вершины Большого Канадского Ножа на Хоботе в 1992 году). Увеличение цепкости резины на скальниках сыграло важную роль в изменении подхода к свободному лазанию в бигволе. Улучшение утеплителей и разработка легких водонепроницаемых вещей и бивачного снаряжения уменьшили зависимость альпинистов от плохой погоды. Использование восходителями компактного шлямбурного пробойника привело к значительному прогрессу в технически сложном свободном лазании, и приобретенные таким образом навыки переносятся на большие стены.

Существуют ли возражения против уместности технологического прогресса? Стоит ли придерживаться каких-то искусственных ограничений, или все средства хороши? Взглянем на случай с первопроходом Линн Хилл на Нос в 1993 году, и ее последующим однодневном восхождении свободным лазанием, показывающим, что в принципе «Нос» можно пройти вообще без какого-либо снаряжения. Изначально «Нос» на 90% проходился с применением техники ИТО, и восхождение Хилл получило повсеместное одобрение за отсутствие искусственных средств. Однако состоялось бы вообще это свободное восхождение, не будь на скале старых следов от крючьев, надежных шлямбуров, не будь у нее опыта бигвола с ИТО, а также необычайных способностей в скалолазании, развитых в соревнованиях как на камне, так и на закрытых скалодромах?

Отношения между технологиями и альпинизмом развиваются по стандартному образцу. С развитием новой технологии возникает первичное ее неприятие. Некоторые приспособления отвергаются (подобно корзине Долта), некоторые уходят в забытье (подобно забрасываемым крючьям), а некоторые изредка используются до тех пор, пока не становятся новым стандартом. В целом, с развитием технологий элемент риска снижается. Противники прогресса высказываются против новых идей и изо всех сил пытаются доказать, что необходимости в новых инструментах нет. Однако, в конце концов новшества входят в мэйнстрим. Задачи альпинизма всегда казались ограниченным ресурсом, но вот появляются все новые и более смелые вызовы. Есть ли этому конец? Одно можно сказать наверняка: никто не в состоянии предугадать будущие технологии и предел человеческого духа.

Возможно, все это временно, как стандарт, продемонстрированный Гроссом при восхождении на Дрю. В 1975 году Томас Гросс (Thomas Gross) прошел соло большую стену с гитарой за 18 дней и вызвал некоторое пренебрежение альпинистского сообщества из-за беспрецедентного (хотя по нынешним меркам весьма умеренного) использования 68 шлямбуров. Сам маршрут, как и раздутые им разногласия, был стерт в 1997 году обвалом участка породы высотой в 300 футов, шириной в 100 футов и толщиной в 20 футов, сошедшим со средины стены.

Эта статья прошла конечное редактирование (в частности, был удален последний абзац) и была опубликована в «Ascent (Восхождении)» в 1999 году.

Автор статьи: Джон Миддендорф (John Middendorf)

Источник : Проект ALP

На этот перевод статьи распространяется закон об «Авторском праве». Перепечатка материала на другие ресурсы запрещена!

Очень интересная и познавательная статья! Спасибо!

Отличный обзор! Спасибо за перевод. Правда, хочется, чтобы термины переводились более привычно. Protection все таки не «защита» а «страховка» в данном случае.

Джон Миддендорф, кстати, сромно умолчал о своей роли в техническом прогрессе. А ведь его фирма «А5» в то время совершила прорыв в области бигвольного снаряжения. В частности, выпускала 2-х местые платформы весом 3,5 кг, которую он самолично испытал на Транго в 1992 году.

cool! нельзя оторваться, так интересно.

Роббинс и Ребюффа — красавчеки

Несмотря на значительный объём статьи, материал изложен кратко и интересно. Если бы была возможность, я задал бы пару вопросов автору.

«ледовые шипы (расположенные на подошве ботинок, предшественники кошек, появившиеся в 5 веке до нашей эры)»

Альпы, 5 век до нашей эры. С юга Римская Империя, с севера германские племена. Хотелось бы, чтобы автор написал, кто из них бродил по ледникам в «триконях».

«Вспомогательные средства использовались только в экстренных случаях как зацепы для руки или точки опоры для ноги, ибо оборудование не могло выдержать полный вес одного человека.»

Я сначала подумал, что ошибка перевода и посмотрел в оригинал. Переведено правильно. Тогда вопрос к автору статьи: как восходители использовали ИТО, не выдерживающее веса человека?

«В то время немногие из сильнейших скалолазов доживали до 30 лет.»

Приблизительно как средняя продолжительность жизни людей в каменном веке

Фраза:

«Эллингвуд стал лучшим скалолазом в окрестности, и его невероятное восхождение в 1925 году по северо-восточному контрфорсу Crestone Needle высотой 2000 футов с уровнем лазания 5.7 с Элеонор Дэвис, Стивеном Хартом и Марион Уорнер (Eleanor Davis, Stephen Hart, Marion Warner), с использованием всего одной веревки — стало самым впечатляющим и высоким скальным восхождением в Америке того времени.»

В оригинале:

«Ellingwood became the finest rock climber in the land, and his improbable 1925 route on the 2000 foot northeast buttress of Crestone Needle (5.7) with Eleanor Davis, Stephen Hart, and Marion Warner using only a rope and a braced belayer for safety was the most inspiring and the highest (14,197 feet) rock climb in America at the time.»

«using only a rope and a braced belayer for safety» правильнее перевести, как «используя всего лишь сдвоенную верёвку для страховки», что сущесвенно меняет смысл (верёвка сдвоенная, а не «всего одна»).

Статья написана в 1999 году, поэтому с вопросами автору слегка… задержались )

Интересно другое — какое принципиально новое снаряжение придумали в Европе и в Америке за последние 13 лет?

Вот у нас, в СНГ — якорные крючья, скальные фифы, съемные шлямбура. Можно сказать, стиль кардинально поменялся (для тех, кто его принял)

А у них? Ну, френды Омега Пасифик… Просто больше диапазон, но не революция.

Может, я чего то не знаю?

В этом Таня виновата: в те годы тратила своё свободное время на всякую непотребную ерунду вместо того, чтобы нам к завтраку свежие переводные статьи об альпинизме подавать :)

В каком именно случае? Уточните, пожалуйста.

При имеющемся количестве терминов «страховка» на квадратный сантиметр статьи порою приходится лавировать меж синонимов. Хотя после того, как меня уронили на Болване на 4.5 метра по вертикали я больше не отождествляю эти два понятия ).

AVK

>> «Вспомогательные средства использовались только в экстренных случаях как зацепы для руки или точки опоры для ноги, ибо оборудование не могло выдержать полный вес одного человека.»

Я сначала подумал, что ошибка перевода и посмотрел в оригинал. Переведено правильно. Тогда вопрос к автору статьи: как восходители использовали ИТО, не выдерживающее веса человека?

Не могу говорить от имени автора, но думаю, что но подразумевал частичное нагружение искусственной точки, а не перенос на нее полного веса и уж тем более не прыжки на ней. Опять таки, сие есть ИМХО.

>> «using only a rope and a braced belayer for safety» правильнее перевести, как «используя всего лишь сдвоенную верёвку для страховки», что сущесвенно меняет смысл (верёвка сдвоенная, а не «всего одна»).

AVK, будьте добры, аргументируйте, откуда появилось прилагательное «сдвоенная»? Мое мнение — глагол brace в употреблен в значении «прикреплять (привязывать при наше специфике)», и фраза «using only a rope and a braced belayer for safety» переводим буквально как «используя всего одну веревку с привязанным к ней страхующим для безопасности», после чего литратурно удаляем и так очевидного «привязанного страхующего». Жду Вашего варианта, подумаем вместе.

«Использование восходителями компактной скальной дрели (которая строго именуется перкуссионным перфоратором)»

Вот еще один термин, требующий уточнения.

Дело в том, что слово Drill в альпинистском жаргоне означает «ручной шлямбурный пробойник», т.е. бур с резиновой ручкой.

А перфоратор — это все таки электроинструмент. Разница принципиальная. А в переводе этот нюанс затерялся.

Извините, что умничаю…

Спасибо, это важно, учту. Про английский вариант пробойника попросту не знал, проверю, подумаю над более корректным переводом. Тут явно следует внести изменения, история как-никак. Спасибо автору комментария.

Роман, прошу прощения, я сделал две ошибки: не найдя в словаре слово «belayer», я не потрудился зайти в словарь альпинистских терминов, и «be» принял за приставку «bi», указывающую на сдвоенность.

AVK, все нормально, спасибо, что отписались.

«Далеко на востоке, в пустыне Нью-Мексико возвышался цилиндр вулканического происхождения Shiprock высотой 2500 футов, олицетворявший одну из последних великих альпинистских задач в США конца тридцатых годов. Билл Ормс и Билл Хаус предприняли попытку чрезвычайно сложного восхождения по северной стене (сейчас – Ребро Ормса) в 1937 году, во время которого они столкнулись с уровнем лазания, превышающим 5.9. Защита была минимальной, возможности избежать свободного лазания не было,»…

Я имел в виду этот обзац, про «защиту». Есть еще мелочи…

Но в принципе, все понятно. При таком объеме информации и специальных терминов ошибок совсем немного. Знать точное значение всех сленговых названий может только тот из русских, кто живет в Европе и ходит в горы с буржуями.

Так что спасибо большое за проделанный труд, Роман!

>>»Я имел в виду этот обзац, про «защиту»

Аа, вот где. Ну, здесь, насколько я помню, я сознательно решил заменить «страховку» на «защиту» — так показалось более удобоваримым. Спасибо за мнение.