В конце 70-х французские альпинисты начали лоббировать «инженерный» подход, пробивая маршруты в таких районах, как ущелье Вердон и Бу. Они создавали скалолазные трассы, полностью прошлямбурованные.

Спортивное скалолазание

«Спортивное скалолазание» сильно противоречило понятиям «честных возможностей», уже ставшим традиционными. Спортивные скалолазы не только заранее готовили трассу, причем делали это сверху вниз, но также не гнушались зависаний на точках страховки и отработки движений. Более того, они напяливали на себя штанишки в обтяжку, лазали в закрытых залах и проводили официальные соревнования, с судьями и забавными правилами. Многие американские альпинисты заявляли, что никогда не опустятся до такого идиотизма, и что эти самые французские скалолазишки не более, чем просто трусы. Унизительный термин «French-free» использовался для любых восхождений, в которых присутствовало зависание на точке или нагружение веревки.

Несмотря на то, что большинство американских альпинистов не одобряли подобную практику, еще в 1972 году один из ведущих скалолазов Йосемитской долины Джим Бридвелл (Jim Bridwell) признал, что зачастую ИТО применялись для установки точек, впоследствии страхующих свободное прохождение этого участка, и что отработка движений и предварительная разведка трассы были регулярной практикой, которой суждено было развиваться. Прокладывание маршрута сверху вниз и предустановка точек начали использоваться куда чаще, чем предполагалось раньше. Однако до середины 80-х, когда спортивное скалолазание стало обыденностью в Европе, оно не получало признания в Соединенных Штатах. В частности, оно «выстрелило» в районе Smith Rocks, в Орегоне.

В 1986 году на обложке «Mountain Magazine» было опубликовано фото Алана Уоттса (Alan Watts), проходящего свой маршрут «Цепная реакция», Smith Rocks. В том же году приезжий французский скалолаз проложил первый в Штатах маршрут категории 5.14 (а), «Шлямбуровать иль не быть (To bolt or not to be)». Эти события нанесли противникам спортивного скалолазания в Соединенных Штатах серьезный удар. Американские альпинисты были ошеломлены тем, какие технические трудности можно преодолеть при помощи европейских методов. Мы даже предпочли «лайкру» нашим традиционным малярным штанам, и даже те, кто раньше сторонился подобной тактики, стали зависать на шлямбурах во время «насасывания» маршрута.

Многие альпинисты открыли для себя спортивное скалолазание, а тредовое лазание стало старой школой. Традиционная этика альпинизма, по большей части сформировавшаяся в Йосемитах, не давала большинству скалолазов развиваться технически, а спортивное скалолазание было не только более безопасным, но и куда более приятным. По устоявшемуся определению, спортивное скалолазание – это в основном или исключительно лазание по прошлямбурованному участку, причем расстояние между шлямбурами невелико. Тредовое лазание – это все остальное, кроме боулдеринга и лазания с ИТО.

Термин «тред» обычно ассоциируется с использованием извлекаемых закладных элементов, таких как стоппера и камалоты, однако некоторые прошлямбурованные трассы с болтами, расположенными на большом расстоянии друг от друга, часто также рассматриваются как тредовые. Стиль «тред» в своем каноническом виде подразумевает восхождение с земли, без каких-либо повторов и без использования несъемного снаряжения. В скалолазании же маршруты проходятся с использованием шлямбуров для организации страховки – они устанавливаются перед первопроходом трассы, и при этом допускается зависание на страховке, когда скалолаз отрабатывает какой-то участок, дабы в итоге пройти весть маршрут без нагружения веревки и оттяжек – так называемый «редпоинт».

Впрочем, если взглянуть на сложности истории альпинизма, то все эти различия становятся сомнительными. Не только Йосемитские аборигены экспериментировали со шлямбурованием и прочими методами, ныне ассоциируемыми со спортивным скалолазанием, — то же самое делали и любители половить рыбку в мутной воде на Index, близ Сиэттла, где большинство трасс было проложено как раз сверху вниз. Многие из более сложных трещин на Index стали приемлемыми для свободного лазания лишь после того, как в обиход вошло лазание с ИТО и крючья проделали в трещинах сколы, используемые как зацепы для пальцев. Многие из щелей вообще появились на свет только благодаря усилиям альпиниста, висящего на стене с садовой лопаткой в надежде «раскопать» новый участок для лазания.

Пример того, как тредовые и скалолазные маршруты загрязняются, можно наблюдать в Schawangunks, Нью Йорк. Там существуют пробитые трассы, однако сделано это крючьями, а не шлямбурами. Отработка движений, даже если она подразумевает зависание на точках, стала широко применяться с 70-х годов.

Война против шлямбуров

Несмотря на то, что мы привыкли думать, что «война со шлямбурами» означает «тред vs спортивное скалолазание», американские альпинисты начали контролировать использование болтов около пятидесяти лет назад, задолго до появления спортивного стиля. Так, в 1957 году некий альпинист снял все шлямбура с Lost Arrow Spire в Йосемитах, установленные при первопроходе, посчитав, что в них там нет необходимости. Стив Роупер (Steve Roper) взялся за дело в 1963 году, вытащив около 30 шлямбуров из классического маршрута на Шипрок в Нью-Мексико. Год спустя он написал статью для журнала «Summit», в которой пояснял свои действия и уверял читателей в том, что маршрут остался безопасным, просто стал не таким удобным, как раньше.

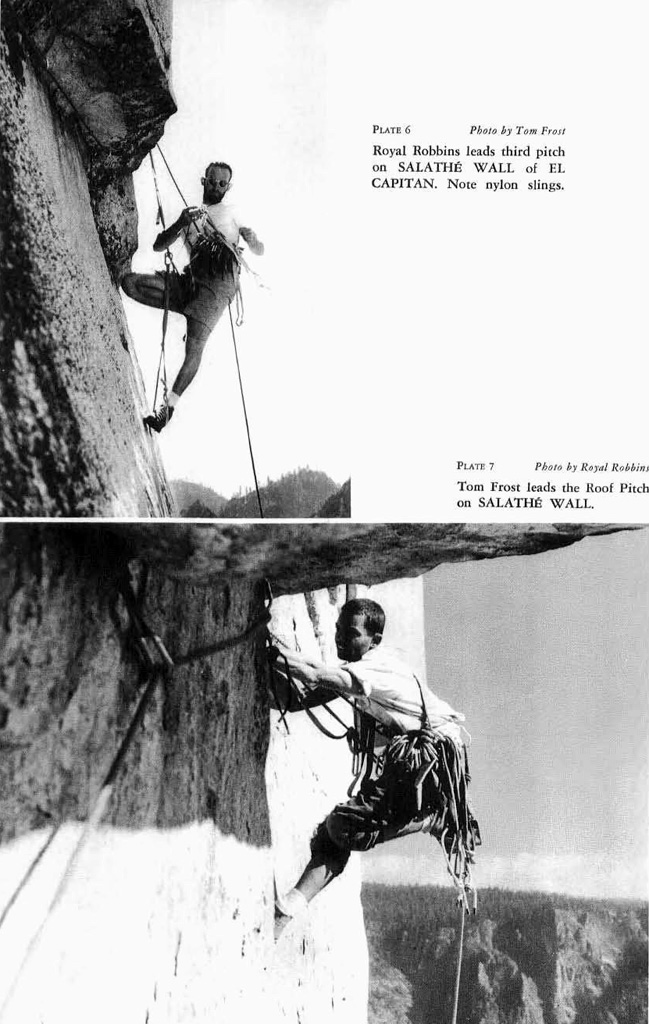

В 1970 году Ройал Роббинс (Royal Robbins) решил подчистить маршрут Уоррена Хардинга (Warren Harding) на Эль Капитан, Стену Рассветных Лучей (The Wall of the Early Morning Light). Это маршрут был проложен в 1959 году и представлял собой прямую линию по самой большой заглаженной скале в округе, и само восхождение стало самым масштабным из всех, когда-либо предпринимавшихся во всей стране.

Фотографии с прохождения маршрута «Warren Harding» на Эль Капитан, по Стене Рассветных Лучей (The Wall of the Early Morning Light).

Фото с сайта: http://outerlocal.com/

|

|

|

|

|

|

Роббинс начал восхождение, утверждая, что использование Хардингом 300 шлямбуров не вписывалось ни в какие рамки. Впрочем, пройдя 4 веревки, Роббинс с напарником прекратили вытаскивать шлямбура и закончили маршрут, оставив другие шлямбура нетронутыми. Позже он признался, что, удалив шлямбура с первых веревок, они задумались, стоит ли это делать. Несмотря на то, что Роббинс так и не ответил, какое количество шлямбуров может считаться чрезмерным, это событие выделяется в истории американского альпинизма. Все о нем говорили. К сожалению, многие восприняли его как личностный конфликт между Роббинсом и Хардингом, а не как вопрос этики альпинизма.

Фото с сайта: http://nickbullock-climber.co.uk

Фото с сайта: www.up-climbing.com

Фото с сайта: www.climbing.com

Со средины 80-х появление новых пробитых участков и установка шлямбуров на существующих маршрутах («retro-bolting») стали тенденцией. Время от времени альпинисты брались контролировать это, удаляя некоторые или даже все шлямбура с маршрута. Такие войны со шлямбурами разгорелись повсеместно на территории Соединенных Штатов. Крестоносцы традиционного альпинизма (с минимальным использованием шлямбуров) в некоторых случаях влияли на политику пробивания маршрутов, а порою их позиция не производила должного эффекта.

Как и в более ранних спорах касательно использования перил и ИТО, альпинисты северо-запада подошли в проблеме шлямбурования сдержанно. Был незначительный конфликт на Smith Rock, где спортивное скалолазание дало свои побеги в 80-х годах. В Вашингтоне появление спортивного скалолазания на Index, изначально считавшемся традиционным альпинистским районом, вызвало некоторую желчность со стороны общественности в конце 80-х – начале 90-х, хотя за кулисами велись ожесточенные споры, относительно шлямбурования и выдалбливания зацепов. Участники этих споров в основном выражали обеспокоенность теми аспектами, с которыми они были не согласны, вместо того, чтобы привлечь внимание к проблеме путем выноса ее на суд других альпинистов и чиновников.

Впрочем, северо-запад не миновал и открытый конфликт. «Война против шлямбуров», которая была, по сути, спором двух индивидуумов, привела к запрету альпинизма в 1991 году в индейской резервации Омак, в северо-центральной части штата Вашингтон, после того, как некий альпинист вовлек в спор членов местного племени. Тяжелый осадок остался после инцидентов, имевших место быть в последние 12 лет в Vantage, Leavenworth и Spokane, где альпинисты брались удалять то, что они называли «возмутительными шлямбурами».

В каждом случае спорящие перефразировали аргументы, фигурировавшие в дискуссиях 70-х и 80-х годов. Однозначное решение вопросов было редкостью, однако в отдельных случаях удавалось решить, где и при каких обстоятельствах могут применяться те или иные техники или средства. Отдельные альпинистские районы перенимают местную этику, с тяготением к ограниченному использованию шлямбуров. Большинство маршрутов по щелям на северо-западе остаются непробитыми, даже в таких развитых в смысле спортивного скалолазания районах как Vantage в центре штата Вашингтон или Smith Rock в Орегоне.

Бескомпромиссное удаление шлямбуров является сильным ходом против использования их без меры, однако нагнетание напряженности и открытая враждебность могут расколоть горовосходительское сообщество и вызвать значительный общественный резонанс. Когда внешние силы вовлекаются в конфликт или обеспокоены им – скалы закрываются для восхождений. Порою альпинисты северо-запада организовывали местные комитеты, дабы координировать оборудование маршрутов и способствовать формальной организации восхождений, решая при этом острые вопросы вроде шлямбурования.

Долбленка и дюльферные кольца

Выдалбливание зацепов и дюльферные кольца стали большой проблемой в 80-х годах. Члены альпинистского сообщества единодушно считали, что выдалбливание породы с целью создания новой трассы – признак дурного тона. Однако, после того, как альпинисты приложили массу усилий, работая над новым проектом, использование выдалбливания для преодоления неожиданно появившейся на их пути зализанной плиты кажется таким заманчивым… Некоторые не видят в этом ничего зазорного, однако, ввиду устоявшегося табу, мало кто осмелится сказать: «Да, я делал это. И считаю, что я был прав».

В 1990 году Дуэйн Релэй (Duane Raleigh) написал в «Climbing Magazine», что несмотря на то, что сам он долбленку не одобряет, следует смотреть на вещи реально. Релэй считал, что, мысля объективно, вряд ли можно считать удаление незначительного количества породы таким уж разрушительным, но ведь при этом оно дает значительные преимущества на непроходимом участке. Более того, писал он, такая практика будет тайно продолжать свое существование, даже если мы попытаемся искоренить ее, так не лучше ли вывести ее из подполья?

Такие же прения велись и вокруг дюльферных колец; многие альпинисты считали, что если делать их аккуратно и с умом, то они только улучшают маршруты. Альпинисты обычно беспокоятся о том, надежны ли крепления и правильно ли они расположены; поэтому первопроходцы должны обладать опытом в установке дюльферных станций и шлямбуров на участках, лишенных возможности заложиться. Несмотря на то, что многие альпинисты порицают дюльферные кольца за их неэтичность, они производят куда меньше разрушений, чем шлямбурование маршрута от низа до верха. Как бы то ни было, многие альпинисты считают их неэтичными еще и потому, что прокладывание маршрута сверху вниз куда менее рискованное, чем традиционное снизу вверх. В дополнение, они считают, что дюльферные кольца утяжеляют металлическую экипировку трассы.

Релэя критиковали за то, что он защищал выдалбливание; критикующие считали, что из-за применения подобных техник грядущие поколения не будут подыматься естественным способом. Другие возражали, что введение подобных догм касательно стиля лазания будет препятствовать улучшению трасс. Они спрашивали, почему те, кто восхваляет славные дни бигвола в Йосемитах, с интенсивным использованием крючьев для ИТО даже после революции чистого стиля 70-х годов, так расстраиваются при виде выдалбливания крохотного участка породы для установки шлямбура или улучшения зацепа. Споры эти не утихают по сей день.

Современные тенденции

Подобно спортивному скалолазанию, важной переменой в развитии современного горовосходительства является развитие скалолазных залов. Большинство новых скалолазов сегодня обучаются на искусственных скалодромах, где все промаркировано и трассы созданы так, чтобы минимизировать риск травм. Такие скалолазы концентрируются на техническом мастерстве, позволяющем проходить короткие отвесные трассы, и традиционные аспекты альпинизма вроде ориентирования на маршруте или правил поведения в небезопасной окружающей среде зачастую попросту отвлекают их от достижения поставленной цели.

На протяжении большей части ХХ столетия, с тех пор, как лазание стало более техничным, под «честными возможностями» подразумевалось равновесие между вызовом и безопасностью. Более умелый или отважный альпинист мог пройти там, где другие терпели фиаско. Прокладывая новые маршруты, большинство лидирующих альпинистов старались свести к минимуму использование ИТО. Храбрость котировалась не ниже технических навыков. Сегодня, ставший традиционным акцент на смелости лазания теряет свою власть на многих скалах, как это произошло на искусственных скалодромах. На многих современных маршрутах обилие шлямбуров делает нецелесообразным риск глубокого срыва. Одни приверженцы старой школы расстроены этим фактором, однако другие спрашивают: «Зачем нам пугать себя?» При оборудовании скал в основном стремятся к спортивному подходу, и лишь немногие трассы оборудуются для треда.

С ростом количества скалолазов и альпинистов их влияние на флору в скалолазных районах становится значительной проблемой. Раньше скалолазы, оборудуя трассы, спокойно вычищали растительность из щелей и лишайник со стен. Даже большие деревья валились именем развития горовосходительства. Так появился Logger’s Ledge (Уступ Логгера) на Castle Rock вблизи Leavenworth. «Резня бензопилой» в Index была еще более драматичной. Кто-то срезал широкую полосу деревьев у подножия утеса и оставил их там валяться. В последнее время такое не случается, однако даже удаление мха и лишайника уже является спорным вопросом. Рейнджеры в Leavenworth, Newhalem и других районов недавно выразили беспокойство тем, как скалолазы удаляют растительность при оборудовании своих трасс. Тропы подходов визуально просматриваются, и очевидно, что именно скалолазы порой наносили вред группам нежных растений или вызывали ненужную эрозию, руководствуясь благими намерениями обслуживания трасс.

Даже если убрать со счетов вред, наносимый растительности, скалолазание оставляет за собой следы. Для скалолазов скала – место отдыха; для кого-то она – живописное место. Яркие дюльферные петли, полосы расчищенного камня посреди покрытой мхом стены или даже сам лезущий спортсмен кажутся кому-то раздражающими, и могут усилить беспокойство ответственных инстанций. Район Twin Sisters в City of Rocks в Idaho был закрыт для восхождений после того, как скалолазы и дюльферные петли были признаны несовместимыми с этой исторической достопримечательностью обозных дней. Нам, альпинистам, нужно постараться увидеть себя глазами других, когда мы лезем возле тропы или места для пикников, или в любом другом месте, интересном тем или иным людям.

Развивается рекреационная сфера. Многие альпинисты полагают, что всегда смогут лазать везде и всегда, однако все может оказаться иначе. Наши альпинистские районы становятся объектом для развития и давления со стороны служб туризма. Ответственность и обеспокоенность охраной окружающей среды приводят к усилению контроля. Мы видим не только строгую защиту обитателей дикой среды и водных ресурсов, но и более официозный подход со стороны ответственных служб. То, что мы в прошлом развивали и рекламировали альпинистские районы, привлекая сотни скалолазов, не думая о вопросах регулирования и даже не извещая землевладельцев, сыграет с нами злую шутку в будущем.

Альпинисты медленно становятся более организованными на уровне потребителей. Несмотря на то, что мы всегда ждали, когда гром грянет, как в случаях с угрозой закрытия скал, некоторые считают, что становление местных горных комитетов и пропагандистских групп – это положительная тенденция, которую следует поощрять и в мирное время. Другие объединения, скажем, конники, пешеходники, охотники и дёрт-джамперы куда организованней, чем альпинисты, у них грамотно созданные местные и национальные движения, которые развивают и сохраняют свои объекты и агрессивно отстаивают свои интересы. В эру увеличения давления со стороны управлений туризма и уменьшения доступных для лазания объектов, нам следует объединиться из этических и практических соображений и пожертвовать частью той свободы, которая была у нас раньше. Делая каждый по-своему, мы можем навредить другим скалолазам.

Этика в перспективе

Если взглянуть на последнюю сотню лет альпинизма, мы увидим, что некоторые из наиболее значительных открытий в техниках и снаряжении были вначале признаны неэтичными. Скажем, на рубеже ХХ века некоторые считали, что использование страховки убивает дух приключения в альпинизме. В 50-х они осудили использование любых, пусть даже незначительных искусственных точек опоры на маршрутах высотою в тысячу футов. В 70-х они спрашивали, не является ли использование камалотов жульничаньем, в 80-х – думали, что появление спортивного скалолазания означает смерть альпинизма. Нам не следует игнорировать мнение тех, кто принимает нововведения в штыки, и тех, кто обеспокоен вопросами этики и чистоты стиля; важно то, как мы лазаем. Суть в том, что нам следует смириться с сегодняшними проблемами, ибо те из них, которыми мы обеспокоены сегодня, могут причудливо измениться или устареть завтра. Мы не должны позволять этическим междоусобицам отвлекать нас от острых проблем или портить наши взаимоотношения с землевладельцами и обществом в целом.

С тех пор, как альпинизм стал спортом, скалолазы всегда будут спорить о том, что подразумевается под «честными возможностями», где проходит допустимая грань безопасности, какие из новых инструментов приемлемы и в каких пределах можно изменять маршруты. Однако итог один: скалолазные районы – ресурс ограниченный, и большинство мест, где мы лазаем, не принадлежат нам. Мы должны заботиться о них, и нам придется либо играть по правилам, либо страдать от последствий. Мы должны избегать неприятностей, то есть не влиять не только на природу, но и на других ее гостей. Мы должны получать разрешения у собственников земли или чиновников, где бы мы ни лазали. Нам нравилась замечательная свобода исследования диких земель Америки и их вертикального мира в последние сто лет. Относясь ко всему бережно, мы сможем еще не одно столетие пользоваться этой привилегией.

Хронология событий:

1970 – появляется экологическое движение. Первый День Земли, создание Управления по защите окружающей среды.

1970 – Ройал Роббинс начинает удалять шлямбура с маршрута Уоррена Хардинга на Эль Капитан, однако после 4-х веревок бросает это дело.

1972 – Том Фрост поднимает вопрос сколов после крючьев в «American Alpine Journal».

1972 – Компания снаряжения Куинарда представляет американцам стоппера.

1974 – Рэй Джардайн изобретает «френды», и некоторые считают, что они являются жульничаньем.

Конец 70-х – прокладка маршрутов сверху вниз и шлямбурование набирают обороты во Франции.

80-е – спортивное скалолазание распространяется по Европе и принимается в Соединенных Штатах.

1986 – спортивное скалолазание на Smith Rocks, в Орегоне, запечатлено на обложке «Mountain Magazine». Аллан Уоттс проходит маршрут «Цепная реакция», Smith Rocks

1987 – открытие первого закрытого скалодрома в Америке – «Вертикальный клуб» в Сиэттле.

Фото: Ларри Кэмпа

1990 – дискуссионная статья в «Climbing Magazine» о выдалбливании.

90-е – в конфликты шлямбурования втягиваются землевладельцы, чиновники и правоохранительные органы.

1991 — rec.climbing создается и становится тематическим форумом по вопросам альпинизма. Это привело к появлению таких интернет-ресурсов как cascadeclimbers.com.

2000 – нормотворческий процесс касательно пробивки скал, инициированный службой лесного хозяйства, заходит в тупик, не принимая должных законов.

Послесловие автора. Какова моя позиция?

Во время подготовки этой статьи у меня была возможность пообщаться со многими альпинистами из разных лагерей, и они часто спрашивали меня: «А какова твоя позиция? Ты про-болт или анти-болт?» Я отвечал, что я про-альпинист. Альпинисты – это разрозненные группы с различными идеями касательно того, что этот спорт означает для нас, и хотя мне не нравится многое из того, что сейчас происходит внутри нашего сообщества, мы должны стремиться к разнообразию в возможностях лазания.

Будучи ответственными гражданами альпинистского мира, мы должны вдумываться в то, что делаем, и вдохновлять на это других. Я верю в то, что мы пойдем дальше, делясь идеями и решая важные вопросы, если воспитаем в себе скромность и вежливость. Я также надеюсь, что отражение нашей истории поможет нам увидеть перспективу.

Автор статьи: Мэтт Перкинс (Matt Perkins)

Оригинал на английском: http://www.mountaineers.org/nwmj/05/051_Ethics2.html

Источник перевода: Проект ALP

Спасибо за интересную и познавательную статью. Но созрел вопрос: разве кроме постсоветского пространства, альпинизм является спортом?

Большое спасибо!!! Прочитал с большим интересом!

Спасибо Роману Богушу за работу!!! Самим то переводить лениво, однако ж такие материалы сильно расширяют горизонт…

Маленькое лингвистическое замечание: у нас давно устоялся термин «шлямбурение». Как то «бурение» более по-русски, чем «бурование».

Может его и употреблять вместо того, чтобы изобретать новые слова вроде «шлямбурование»?

А так … + 100!

По теме:

Я понимаю, что перевод этой статьи появился в связи с новой волной «шлямбурной войны» в Крыму. Во многом мы повторяем историю, уже случившуюся в Америке.. видимо, такая наша доля )))

Но я лично не стал бы делить все лазающее сообщество на скалолазов и альпинстов, хотя формально это существует. (Сам я в равной мере посвятил часть жизни обоим увлечениям имею звания как бы в разных видах спорта)))

Более актуально, мне кажется, разграничение на тех, кто занимается стендолазанием «под крышей», как способом самовыражения, и тех, кто любит естественые скалы, как образ жизни. Какие способы страховки при этом выбирает вторая группа людей — закладки, крючья или предустановленные болты, — со временем перестанет быть критически важным, т.к. прогресс в снаряжении эту разницу стремится нивелировать уже сейчас.

Согласитесь — хорошо установленный в гранитной трещине камалот не уступает по надежности забитому с лазания 8мм шлямбуру.

В Крыму чуть длиннее будет путь, т.к. в известняке трещин нет, а есть промоины, что хуже для закладных элементов. Но зато на арену выступили якорные крючья, что можно считать местной спецификой.

Дело не в этом.

Большинство альпинистов стремятся увеличить долю «свободного лазания» на маршрутах, а многие скалолазы пробуют «трэд» со своими точками. Фактически, идут к одной цели с разных сторон.

Осталось придумать в русском языке термин, аналогичный английскому climber и внедрить его в сознание. Тогда и границы между Ал / Ск будут стираться…

Вот такая фантазия)

«Осталось придумать в русском языке термин, аналогичный английскому climber и внедрить его в сознание»

Ну дословно в переводе на русский этот термин звучит как «лазающий по горам», мне кажется, что это и есть наиболее правильное определение. На Западе давно уже перестали разделять как таковых альпинистов и скалолазов. Альпинизм, как спорт, зародился в СССР.

Спасибо за организацию перевода познавательной статьи.

на западе разделение идет немного по другому: climbing — лазание по скалам, спортивное и тред, и mountaineering — лазание в больших горах.

Спасибо Павлу Швецу за подсказку по термину «шлямбурение». Раньше его не встречал, мы в своем микросоциуме говорим «шлямбурование», а сейчас вот погуглил и обнаружил, что на «шлямбурование» всего-то три ссылки, одна из которых — на мой перевод. Так что теперь буду писать «шлямбурение», раз этот термин уже устоялся, не стоит засорять язык отсебятиной, ее и так в нашем жаргоне хватает — «отредпоинтил», «заложился», «насосал», «возьми меня жестко» — уже люди косятся, как на ненормальных ). Еще раз спасибо.

А что касается клаймеров — ну как их назвать по-русски, объединив альпинистов и спортивных скалолазов? Давайте подумаем вместе. Кто как хотел бы величаться? Горовосходители, горопроходимцы, лазуны, альпиноиды?

Кстати, большая часть обывателей не парится — мы для них просто «идиоты», коротко и ясно. )

Потрясная статья)) Спасибо,

Спасибо Тане и особое — переводчику — Роману.

Статья — потрясающая и очень актуальна для нашего времени и поколения.

Видно, что проблемы как в обычной жизни, так и альпинизме, в спорте, для честных людей, будь то американцы, русские, украинцы, французы, ОДНИ! Моральная сторона вопроса — самая главная! Беречь нашу Землю, наш мир!

Я не касаюсь вопросов технических — это дело специалистов.

Но важна сама идея этой статьи —

цитата с вашего сайта:

«Будучи ответственными гражданами альпинистского мира, мы должны вдумываться в то, что делаем, и вдохновлять на это других. Я верю в то, что мы пойдем дальше, делясь идеями и решая важные вопросы, если воспитаем в себе скромность и вежливость. Я также надеюсь, что отражение нашей истории поможет нам увидеть перспективу.»

С уважением, Людмила Л.