Эта статья написана известным альпинистом СССР и России Павлом Павловичем Захаровым летом 2006 года и немедленно разлетелась по многим сайтам. Актуальность ее несомненна и по сегодняшний день. Публикация данной статьи вызвана активным применением для целей страховки в достаточной мере скомпрометировавшего себя схватывающего узла (узел Прусика). Проблема имеет довольно солидный возраст — около 40 лет.

Эта статья написана известным альпинистом СССР и России Павлом Павловичем Захаровым летом 2006 года и немедленно разлетелась по многим сайтам. Актуальность ее несомненна и по сегодняшний день. Публикация данной статьи вызвана активным применением для целей страховки в достаточной мере скомпрометировавшего себя схватывающего узла (узел Прусика). Проблема имеет довольно солидный возраст — около 40 лет.

На сегодняшний момент многие инструктора старой советской школы неумолимо требуют использование узла Прусика для самостраховки. Это вызывает недовольство среди прогрессивной молодежи, и не только. Думаю, эта статья поможет разобраться во многих вопросах и расставить точки над «и».

В начальном периоде использования веревок и репшнуров из синтетических материалов отдельным случаям не срабатывания системы «схватывающего узла» не придавали особого значения. Переход от веревок изготавливавшихся из растительных материалов (пенька, манильский сизаль и пр.) на веревки совершенно другого качества и уровня, определенным образом сглаживал проблему. Еще не было наработок и опыта в использовании веревок из нового материала, еще мало кто знал (а скорее — просто не знали) новых качеств и их способностей в работе при различных условиях. К этому времени был наработан психологический стереотип отношения к системе «схватывающий узел» + веревка».

Прежние веревки, имевшие весьма большую внешнюю шероховатость, а соответственно и повышенную «зацепляемость» схватывающего узла из репшнура подобного же материала на основной веревке. Этот стереотип автоматически переносился на веревки нового поколения. Альпинисты еще не были готовы к кардинальному изменению ситуации.

По сути дела, острой (как сегодня) проблемы проскальзывания двух скользких веревок друг по другу даже не возникало. В те времена система «схватывающий узел» имела весьма узкий диапазон приемов. К новым веревкам пока еще не прикладывались сверх нагрузки, например возникающие при резких (прыжками) спуски по закрепленной веревке. Повышенное скольжение репшнура по такой же синтетической («скользкой») веревке, на первых порах воспринималось как своеобразное благо. Отсюда происходила и определенная заторможенность реакции на редкие случаи отказа системы «схватывающий узел» и развития отрицательных явлений.

Резкий качественный скачок в решении проблем сложных восхождений, применение новых (наработанных) или модернизированных (старых) приемов работы с веревкой, привели к тому, что очень скоро, безо всякого участия со стороны альпинистов, новые веревки и репшнуры стали проявлять скрытые до поры до времени свойства — чрезмерную «скользкость» оплетки. Нарастание отрицательных явлений в системе «схватывающий узел + веревка» заставляло искать способы предотвращения этих явлений.

Начало 70 гг. минувшего века характеризовалось всплеском дискуссий о целесообразности дальнейшего применения для страховки схватывающего узла. «Американский альпинистский ежегодник» поместил большую статью о своих наблюдениях и результатах испытаний прусика. Выводы публикации были далеко не радужными, скорее отрицательными. Примерно в это же время известный советский альпинист и изобретатель новых видов снаряжения Б.Л.Кашевник (Ленинград) начал серию испытаний схватывающего узла. Причем эти испытания проходили под руководством Госкомспорта СССР, ФА СССР и Управления альпинизма ВС ДСО профсоюзов — т.е. были абсолютно официальными и входили в ежегодно утверждаемый план работы этих организаций.

Следует отметить, что в те времена в советском альпинизме была своеобразная мода на создание комиссий по проверке и испытаниям, как выпускаемого серийного снаряжения, так и образцов вновь разработанных. В разные годы комиссиями не безуспешно руководили: Р.И.Вейцман, П.С.Зак, Б.Л.Кашевник, В.К.Винокуров, Е.Н.Городецкий и В.И.Языков (оба из ВИСТИ), серии испытаний проводились на страховочных стендах УМЦ «Эльбрус» (А.Ставницер) и альплагеря «Узункол» (П.Захаров), Новошахтинским институтом ШТИБО (И.Бринк). Немало важный факт — выводы рабочих комиссий «ложились под сукно». По результатам исследований практически не создавалось (и не публиковалось) методических разработок и соответствующих рекомендаций. По видимому, выводы комиссий, касающиеся качества и ассортимента выпускаемого профсоюзными предприятиями снаряжения, были настолько отрицательными, что публикация, и тем более выдача рекомендаций по их использованию, никоим образом не соответствовали существовавшему тогда положению дел.

Но вот что было странным — после известных событий, произошедших в стране в начале 1990 гг., положение также не изменилось. Это наглядно подтверждается положением дел со схватывающим узлом. Последние разработки комиссии (рук. Б.Л.Кашевник) настолько наглядно показывали не только ущербность узла Прусика, но и демонстрировали опасность дальнейшего его широкого применения, но даже столь категорические выводы не стали причиной для их обнародования.

Практически одновременно похожая ситуация сложилась и в туризме (а почему бы и нет!?) — ведь и туристы пользуются одним и тем же снаряжением, применяют технические приемы, одинаково вяжут узлы. Судья Всесоюзной категории по туризму Э.Е.Циперсон отмечает, что случаи обрыва элементов полиспаста, развала блоков, и даже обрыва натягиваемых перил начались с конца 60 гг. минувшего века, когда ленинградские туристы впервые в стране в ходе соревнований стали самостоятельно организовывать переправы, а для ускорения процесса натяжения веревок, изготавливать все более мощные полиспасты. При этом бывали и травмы, но не такие тяжелые, как произошедший НС в 2004 году с А.В Коробовым в АЦ «Ак-Тру».

Примечательно, туристы объявили тревогу практически в те же годы, что работали указанные комиссии альпинистских организаций. Но активность туристской общественности и подчиненность другому ведомству, явно пересилили подобную ситуацию. Начиная с 1976 года (принята первая редакция Временных правил СТПТ) и по настоящее время, туристскими организациями выпущен и введен в действие, обязательный для исполнения на местах, ряд нормативных документов, регламентирующих применение систем полиспастов при организации перил и переправ. В 1987 году Ленинградский Клуб туристов выпустил брошюру о безопасности СТПТ, составленную И.А.Бритаровым и Э.Е.Циперсоном. Затем была составлена «Инструкция по безопасности» для Всесоюзного Слета по пешеходному туризму. Она же в полном объеме вошла в книгу Э.Н.Кодыша «Соревнования туристов» (ФиС М.1990).

В 1997 году значительная часть брошюры 1987 года, вошла в «Руководство для судей и участников соревнований по пешеходному и лыжному туризму» (составитель В.В.Теплоухов, «Русский турист» № 5). Наконец, под тем же наименованием, этот материал (в редакции 2000 года) стал Приложением к Временным правилам соревнований по туристскому многоборью на 2002-2005 годы.

Следует отметить, что во всех указанных материалах красной нитью проходит тема повышенной опасности при организации натяжения перил (полиспаст). Начиная с 1987 года, когда были введены, оставшиеся без изменений во всех последующих редакциях, требования по конструкции, числу и допустимому диаметру применяемых блоков, типу карабинов, сортаменту и качеству веревок. При этом особое внимание уделено системе закрепления полиспаста на перильной веревке, в частности — системе «схватывающего узла».

Немаловажный вопрос — сколько человек должны тянуть веревки системы полиспаста, чтобы рабочая веревка была натянута достаточно для ее использования? Есть еще один важный момент. Во всех редакциях туристских «Правил» и инструкций, количество участников, работающих на полиспасте, не регламентируется вообще (в альпинизме этого тоже нет). Это связано с тем, что в команде «туристского многоборья» не бывает больше шести человек (включая женщин), исходя из этого, и рассчитывались нагрузки и требования к элементам полиспастов.

Беда заключается в том, что на местах эти требования часто не соблюдаются. Уместно спросить доморощенных организаторов «низовых» соревнований, которые стремятся сделать воздушные переправы «потуже» да «позвонче» — сколько человек они «впрягают» в полиспаст, а сколько участников и просто любопытствующих торчит в этот момент вокруг веревок по обоим берегам реки? О наличии касок у них говорить просто глупо. Все ли они представляют, какому риску себя подвергают?

А может, мы просто не знаем о многом, не ставшим достоянием газетных очерков? И еще один аспект того же вопроса. На особо сложных этапах соревнований по Поисково-спасательным работам, в частности — при наведении больших (до 60 м) навесных переправ, организаторы ПСР широко пользуются методом «объединения» нескольких (до трех) команд. Таким образом, они предоставляют возможность одновременно «впрячь» в один полиспаст до 12 — 15 спортсменов. (Последний подобный случай Э.У.Циперсон наблюдал на Чемпионате СЗФО по ПСР в 2004 году). А задумывался ли кто из руководителей и организаторов подобных «экспериментов» о том, сколько при такой нагрузке выдержит рабочая веревка, по которой с девизом «давай, давай!» будут отыгрываться секунды, не задаваясь вопросом, когда лопнет эта веревка? Нужны ли еще комментарии?

Конец 70 гг. минувшего века. Сбор в альплагере «Узункол» (рук. Б.Л.Кашевник) ставил своей целью испытание различных схем применения схватывающего узла, в частности:

— установить пределы нагрузок выдерживаемых системой «вертикальные перила + схватывающий узел» при падении груза весом 80 кг (рис.1);

— выяснить пределы вероятностного срабатывания схватывающего узла при неожиданном срыве при спуске дюльфером по закрепленной веревке (рис.2 и 3).

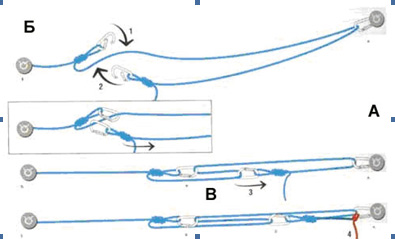

Рис. 1. Схема испытаний «перила + схватывающий узел» (расстояния в метрах)

А — положение до сброса груза;

Б — положение после сброса груза;

1 — груз весом 80 кг, диаметр — 1 м (автопокрышка типа КрАЗ);

2 — динамометр;

3 — шлямбурный крюк;

4 — карабин, имитирующий промежуточную точку на перилах;

5 — петля прусика из репшнура.

Пояснения к рис.1:

— а схема построена по классическому варианту: пройден участок перил выше промежуточного крюка и там произошел срыв;

— фактор рывка (соотношение высоты падения груза к длине веревки, находящейся под нагрузкой) составлял 1,93;

— каждый бросок груза проводился на петле длиной 0,5 м;

— любая очередная петля делалась только из совершенно нового репшнура (кусок нужной длины отрезался от бухты).

Обобщенные результаты данного испытания дали следующие результаты: разрыв петель репшнура схватывающего узла составлял более 80% при среднем усилии разрушения 620 кгс.

Рис.2. Схема испытаний при имитации срыва на дюльфере:

1,2,3 — шлямбурные крючья;

4 — петля основной веревки, закрепленная на дереве на высоте груди;

5 — карабин, через который проскальзывает веревка при имитации срыва (закреплен на петле на дереве);

6 — карабин на крюке для верхней страховки экспериментатора;

7 — страховочная веревка;

8 — укороченная веревка для спуска;

9 веревка для самостраховки спускающегося схватывающим узлом;

10 — крюк и карабин, за которые крепится конец спусковой веревки.

Рис.3. Схема испытаний при имитации срыва на дюльфере:

— позиции с 1 по 10 аналогичны схеме № 2;

11 — разрушаемое звено — тесьма или стропа и запас спусковой веревки (его длина выбирается по месту занятия или испытания).

Пояснения к рис.2:

— испытания проводились на скале высотой 20 м с отрицательным участком 10 м:

— спуск добровольного экспериментатора производился с верхней судейской страховкой (причем страховка шла с опережением скорости спуска и образовывался некоторый запас веревки на неожиданность падения;

— на стене навешивались две параллельные веревки: одна для спуска экспериментатора, вторая для его схватывающего узла;

— экспериментатору разрешалось производить спуск любым известным ему способом, но все без исключения предпочли обычный дюльфер;

— если в рис.2 спусковая веревка была просто короче глубины скалы, то в рис.3 она прикреплялась к нижнему крюку отрезком стропы, которая для создания эффекта внезапности и неожиданности «срыва» перерезалась ножом;

— для большей чистоты эксперимента, полностью исключался осмотр маршрута каждым экспериментатором и возможность обмена информацией и их ощущениями;

— после срыва экспериментаторам предлагалось всеми им доступными способами приподняться, распустить прусик и продолжить спуск; Практически этого не получалось: оплавление схватывающего узла приводило к его прилипанию к основной веревке. Это происходило в более чем 50% случаев спусков, когда экспериментатор зажимал в кулаке схватывающий узел и не отпускал его, пока не останавливалось «падение». После этого он просил дать ему нож, чтобы разрезать петлю схватывающего узла. Кроме этого, нож просили даже в случаях легкого прилипания репшнура к основной веревке, т.к. распустить схватывающий узел уже не представлялось возможным.

Данное испытание дало следующие результаты:

— во всех случаях, когда имел место эффект неожиданности (рис.2), срабатывание узла не превышало 29-33%;

— испытания по рис.3 дали результат 38-40%;

— приведенные данные на самом деле являются безусловно завышенными, хотя бы в силу того, что, несмотря на все предпринимавшиеся меры, оказалось весьма сложным соблюсти эффект неожиданности срыва, т.к. экспериментаторы, даже не зная всей схемы испытаний, все равно были «заряжены» на срыв или другой подвох со стороны проводящих испытания;

— на роль экспериментаторов были приглашены альпинисты-разрядники (2-1 спортивный разряд) из числа участников альплагеря «Узункол», а также альпинисты и инструктора приехавшие специально на сбор.

Даже не взирая на то, что руководители до начала испытаний не считали прусик всепригодным узлом, результаты испытаний намного превзошли их ожидания (надо полагать, в худшую сторону, прим. КБС).

К слову о всепригодности — прусик в плохую погоду, да еще на мокрой или заледенелой веревке, практически в 100% случаев не держит и не может быть помощником альпинисту для целей страховки.

Информационный сборник Союза альпинистов и скалолазов России «Вестник гор» № 4 (М., ФиС, 1990) завершил публикацию на данную тему следующим словами:

«Вполне понятно, что имеющимся рекомендациям по применению прусика в учебно-спортивном процессе, нужно следовать, помня о некоторых приведенных здесь особенностях. Пока приходится говорить вполне осторожно, т.к. последнее слово должно быть за Федерацией альпинизма и скалолазания СССР, да и подобного рода публикация в практике отечественного альпинизма делается впервые».

Осторожность вывода и рекомендации были вызваны тем, что к моменту публикации (полная инициатива авторов) никакой официальной реакции со стороны ФАиС СССР не было получено. Точка. И в свое время ее преемница ФА России не сделала ни одного шага для решения данной проблемы.

Для того чтобы показать диапазон отказа и уровень ненадежности прусика, приведем небольшой набор происшествий произошедших в разное время и в АМ разного типа.

Альплагерь «Домбай» (Зап.Кавказ).

Время — где-то 50 лет тому назад.

Место проведения занятий: у слияния рек Аманауз и Алибек.

Характер выполнявшейся работы: отделение приступило к натяжению рабочей и страховочной (верхней) веревок для навесной переправы.

Сторонний момент: командир отряда отвлекает внимание молодого командира отделения от хода работ, каким-то второстепенным вопросом, а последний не останавливает действия своих учеников.

Последствия этого: наиболее активный участник отделения в это время предлагает (пока инструктор не видит) сделать несколько сильных рывков и натянуть страховочную (верхнюю) веревку.

Продолжение событий: в это время инструктор, окончивший разговор с командиром отряда, поворачивается лицом к отделению и успевает только крикнуть: «Иван! Падай!» Этой команды хватило, чтобы стоявший первым в цепочке тянувших веревку через полиспаст, буквально упал на корточки.

В чем дело? Инструктор успел увидеть, что тянущий схватывающий узел стянул оплетку основной веревки (и, зная возможные последствия этого явления, — сам говорил об этом во вводной беседе) дал такую нелепую команду, чтобы вывести участника из зоны летящего конца разорвавшегося репшнура тянущего схватывающего узла.

Все, истории конец.

Приэльбрусье, учебно-спортивные армейские сборы.

Время — лето начала 50 гг. минувшего века.

Характер проводимых занятий: «Организация переправ через горные реки». Отрабатывался прием перехода через поток по перекинутому бревну. Одинарная нитка перил была натянута выше от бревна по течению воды.

Развитие событий: В момент перехода по бревну участница учебной группы, поскальзывается на мокром бревне и теряет равновесие. Наклоняясь в сторону перил, она инстинктивно хватается за перильную веревку и падает в реку. Поток воды затягивает ее под бревно. Самостраховочная петля (достаточно длинная и с прусиком на перильной веревке) не дает ей возможности вылезти на бревно. Предпринятые попытки оказания ей помощи не дали результата.

Альплагерь «Узункол» (Зап. Кавказ).

Время — где-то середина 70 гг. минувшего века.

Место происшествия: Восточная вершина Двойняшки. Спортивная группа сбора Северодонецка, под руководством инструктора, мастера спорта, готовилась к спуску с вершины (нарушая при этом свой же тактический план — они решили спускаться не на юг, а в сторону Большого Кичкинекольского ледника).

Сопутствующие события: в те времена была такая мода — иметь в своем арсенале снаряжения парочку самостраховочных петель «самопально» изготовленных из оплетки (рубашки) основной веревки. Перед выходом на это восхождение, инструктор снабдил свою группу подобными петлями, сделанными из совершенно новой основной веревки, отрезанной от бухты.

Развитие событий: наладив спусковую точку, инструктор сел на дюльфер, и перед тем как начать спуск с полочки, взглянул на точку закрепления веревки. Что-то ему там не понравилось. Он, выбрав снизу слабину веревки, поднялся к точке закрепления веревки (около 1 м) и стал проводить какие-то манипуляции с ней.

Еще одно сопутствующее явление: эта работа проводилось во второй половине дня, когда северные стены Двойняшки уже освещались (и обогревались) солнцем. Полки, с которых группа предполагала начать спуск (как и большинство других полок с этой стороны вершины), имели небольшой наклон в долину и были присыпаны скальной мелочью, под которой вполне мог быть тонкий слой замерзшей за ночь воды (идеальная смазка).

Завершающая фаза событий: проверив точку закрепления веревок, инструктор отошел на край полки и (по-видимому), решив проверить правильность расположения прядей спусковой веревки, взялся двумя руками за нее и с усилием потянул на себя. Его ноги проскользнули, и он начал падать навзничь вниз с полки. Никаких особых движений, чтобы закрепиться, он не делал, т.к. похоже, надеялся на схватывающий узел (он и у него тоже был из оплетки новой веревки) и близко расположенную внизу очередную полку. После удара спиной об эту полку, падение продолжалось, пока не вытянулась под нагрузкой спусковая веревка.

Завершающая фаза: по словам участников группы, они услышали негромкий хлопок и увидели свободно падающее тело своего инструктора вниз, вдоль стены. Когда на леднике спасатели стали готовить его к транспортировке, они увидели закрепленную на грудной обвязке оборванную и разлохмаченную петлю схватывающего узла, изготовленную из этой самой «рубашки» основной веревки.

Итог: Случай более чем нелепый, сам по себе не давал ответа на множество вопросов. Тогда было решено провести натурные испытания подобных петель на страховочном стенде альплагеря «Узункол», благо исходного материала (петель) было более чем достаточно. Хотя к этому времени часть подобных петель участниками группы была припрятана. На стенде смоделировали место происшествия, и вместо тела сбрасывали груз весом 80 кг. Все подвергнутые испытаниям петли (6 штук) разорвались, не выдержав нагрузки более 165 кгс.

Все, конец истории.

Окрестности туристской базы «Теберда» (Зап.Кавказ).

Время: то ли 62, то ли 64 гг. минувшего века.

Место происшествия: скалы вблизи турбазы, на которых через несколько дней должны быть проведены соревнования команд спасателей на первенство Домбайского района.

Само происшествие: одна из команд, решив потренироваться на похожем на основной рельеф места соревнований, приехала на несколько дней раньше (что запрещалось Правилами соревнований) и приступила к тренировкам. В программе соревнований был прием подъема «пострадавшего» с сопровождающим при помощи подручных средств (полиспаст). Чтобы приблизить нагрузки к тем, что будут во время соревнований, была налажена следующая схема тренировки:

— вытягивание груза решили производить на двойной веревке;

— для ускорения и облегчения вытяжки, на тянущие карабины подвесили нестандартные ролики;

— поскольку на конце вытягиваемой веревки (расстояние подъема 40 м) был привязан груз, намного превышающий вес будущего «пострадавшего» и сопровождающего (судьи всегда щадящее относились к такому подбору), то было принято решение вытягивать не силами двух-трех участников команды (как по тактическому плану работы), а всей командой — 6 человек;

— при всем при том, схватывающие узлы были навязаны из одинарного репшнура;

— а раз в ходе тренировки присутствовал элемент игры, так сказать «несерьезности», то при натяжении веревок их как следует «рванули». Этому конечно хорошо помогли ролики.

Итог: конечно, тянущий схватывающий узел лопнул, контроль за веревкой был потерян, а затем разорвался и страхующий (держащий) узел, и «пострадавший» с «сопровождающим» улетели к основанию стены. Все хорошо, что хорошо кончается — ведь на конце веревки был привязан куль с камнями.

Комментарии не нужны.

Окрестности альплагеря «Алибек»(Зап. Кавказ).

Время — май месяц, 1959 год.

Место происшествия: скалы выше Алибекской хижины.

Что происходило: в тот год в Домбае работал Всесоюзный сбор работников альпинистских и туристских спасательных служб (около 300 человек). В данном случае проводились практические занятия по транспортировке пострадавшего различными способами на сложном скальном рельефе силами малой группы.

Одна из учебных групп сбора (состав ее весьма примечателен: один ЗМС, два МС, начальник спасотряда крупного альплагеря в Приэльбрусье, еще один начспас из Сев. Осетии и ответственный работник туристской спасслужбы).

Тема задания: отработка подъема пострадавшего на самодельных носилках на высоту в 60 м по скальному отвесу при помощи полиспаста налаженного у основания стены, с последующим выводом носилок (с живым человеком) на вершину скалы и осуществление спуска к месту начала работы (страховка — тем же полиспастом).

Суть происшествия: после выполнения всей программы подъема и начала спуска носилок, где-то на середине скалы, внизу был потерян контроль за натяжением веревки и она была вырвана из рук двоих страхующих. Больших отрицательных эмоций этот факт не вызвал, т.к. два схватывающих узла давали гарантию быстрой остановки падения носилок вниз (так все думали и, более того, были уверены в этом). Но после звука двойного «выстрела» — это разорвались обе петли схватывающих узлов, надежд на благополучный исход не было. Но беды не случилось.

Предваряющий происшествие момент: по окончании налаживания всей системы, командир данного отделения, молодой начспас из альплагеря «Домбай» высказал сомнения по поводу надежности страховки всего двумя схватывающими узлами (уж очень значительна была высота учебного объекта) и конечно стали бы чрезмерны нагрузки на веревку и полиспаст, случись что-либо неожиданное. Авторитет именитых участников учебной группы не то чтобы его убедил, но все же оставил определенные сомнения. Эти сомнения были подкреплены еще двумя прусиками, завязанными в непосредственной близости после полиспаста.

Завершающая фаза событий: когда лопнули оба репшнура собственно системы полиспаста, то находившиеся вслед за ними схватывающие узлы из двойного репшнура, приняв на себя уже частично ослабленную нагрузку, полностью остановили падение носилок.

Вот так-то, а если бы не остановили?

Урочище Таш-Джарган — под Симферополем.

Время — сентябрь 2005 года.

Мероприятие: Чемпионат Украины среди высших учебных заведений.

Проводящие организации: комитет по физкультуре и спорту при министерстве образования Украины, Федерация спортивного туризма Украины.

Происшествие: при подготовке дистанции ТГТ (техника горного туризма, прим. КБС), при натяжении судейских перил (двойная веревка) на этапе «Скальная переправа» разорвался тянущий карабин (Абалаковский треугольник). Полиспаст натягивался силами 8-10 человек (все кто был в этот момент «под рукой»). Карабин был Челябинского производства 1989 года.

Последствия происшествия: одному из судей «осколками» карабина оторвало 2 пальца на руке и проломило нижнюю челюсть.

Выводы: поскольку прусики (сомнительного качества и происхождения) неоднократно рвались в подобных ситуациях, то тянущий карабин стали подстраховывать вторым прусиком, дабы исключить его свободный полет в случае разрыва основного прусика.

Крым. 19-й километр трассы Севастополь-Ялта, «Сухая речка».

Время — середина 90 гг.

Мероприятие: соревнования по ТПТ (техника пешеходного туризма, прим. КБС) Севастопольского спелеоклуба «Кристалл» (в настоящее время прекратил свою работу).

Происшествие: при натяжении одинарных перил использовался самодельный кулачок (зажим, прим. КБС), имеющий название «левистан» (прошедший испытания).

Допущенная ошибка: данные кулачки, как правило, применялись для организации ИТО (искусственных точек опоры, прим. КБС) при движении по вертикальным перилам (спелеология). В связи с тем, что кулачок подпружинен, эта особенность давала основание для его частого применения в качестве замены прусика на 2-й страховочной веревке (при натяжении 2-х веревок) или как «стоповик» (замена страхующего схватывающего узла).

Итог ошибки: при натяжении нитки перил лопнул «левистан» и еКрым. 19-й километр трассы Севастополь-Ялта, «Сухая речка».

Время — середина 90 гг.

Мероприятие: соревнования

Время — июль 2004 года.

Место происшествия: площадка на территории АЦ.

Что произошло: во время занятий по теме «Переправы через горные реки» (натяжение рабочих веревок и ознакомление с принципами работы полиспаста) вследствие приложенной чрезмерной нагрузки на тянущий схватывающий узел (точнее — австрийский схватывающий) лопнули петли узла «заячьи ушки», а вырвавшимся карабином была нанесена тяжелейшая травма участнику отделения НП-1 А.В.Коробову.

Пояснение: узел «австрийский проводник» — изобретение австрийских спасателей и применяется преимущественно в спасательном деле. Известный практик и теоретик спасательного дела в СССР Фердинанд Кропф, всегда подчеркивал, что этот узел не пригоден для учебных целей (подчеркнуто — П.З.). Узел «австрийский проводник» — с довоенных лет и поныне, ни в одной Программе подготовки (обучения) альпинистов не числится в категории подлежащих разучиванию и тем более — применению.

Узел «заячьи ушки» (название по принятой в туристской практике транскрипции), на самом деле является известным узлом «двойной проводник». При всей его надежности, он может быть крайне опасным. Дело в том, что, завязывая узел, невозможно добиться полной одинаковости выходящих из узла двух петель. Одна из них, даже незаметно для глаза, будет короче другой.

Это означает, что при чрезмерной нагрузке в первую очередь лопнет наиболее короткая петля. Кажущаяся надежность (в точке закрепления лежит двойной репшнур!) не соответствует истине, рвется одинарная прядь репшнура, а вторая может лопнуть вслед за первой.

Рис. 4. «Австрийский схватывающий» узел (по Э.Е.Циперсону):

А — общий вид узла с петлями для тянущего карабина. В альпинизме принято вязать проводник из этих концов возможно максимально ближе к самому узлу. В узел проводника завязываются все пряди репшнура выходящие из схватывающего узла;

Б — на фото отчетливо видны четыре пряди репшнура выходящего из петли узла — это значит что узел завязан двойным репшнуром. Если на выходе из петли узла только две пряди — узел завязан одинарным репшнуром.

Сопутствовавшие НС факты:

— на складе АЦ не было расходного репшнура, поэтому инструктор был вынужден взять необходимые репшнуры у участников отделения;

— никто из хозяев репшнуров не мог сказать, сколько лет они ими пользовались: репшнуры были сильно потертыми, отдельные пряди оплетки разлохмачены;

— в момент обрыва репшнура и нанесения травмы, инструктор находился вне поля зрения и не осуществлял контроль за работой участников отделения, т.к. сам находился за деревом и оттуда подал участникам команду «Дернуть посильнее!» т.к. ему якобы не хватало веревки для ее закрепления;

— именно в этот момент и лопнул репшнур тянущего узла — «заячьи ушки» (сленг);

Итоги: лишь мастерство врачей оказывавших помощь А.В.Коробову предотвратило летальный исход подобной травмы — ведь сорвавшийся карабин вошел ему в голову на глубину 4,5 см! А.В.Коробов стал инвалидом 1 группы и на всю жизнь потерял трудоспособность.

Еще один итог: на частные определения, внесенные судом в адрес соответствующих организаций, большая их часть дала ответы формального характера, направленные на сохранение собственного лица и «чести» мундира. ФА России до сих пор не провела разбора настоящего случая, в отношении инструктора и начальника учебной части так и не сделаны оргвыводы.

Комментарий: участники соревнований по туризму (ТПТ, ТГТ, ГТ) отмечают, что

прусики часто разрывались и в ходе соревнований, когда перила натягивались силами команды, как правило, 3-4 тянущими полиспаст одновременно. Еще одно немаловажное наблюдение — тянут веревки с подобными усилиями, приводящими к разрыву прусиков, как правило, в тех случаях, когда точка закрепления расположена на дереве. Это тоже понятно — есть простор для выстраивания длиной цепочки тянущих веревку полиспаста. Те же участники туристских соревнования отмечали, что если полиспаст располагается на неудобной и наклонной скальной площадке (полочке), а точка закрепления полиспаста навещена на забитых в скалу крючьях, то пропадает «фанатизм» тянущих веревку, а сблокированные крючья вырвать не удавалось ни разу.

По уточненным наблюдениям (в разные годы) разрывы репшнуров при натяжении веревок (без тяжких последствий) происходили в основном во время тренировок, когда использовали прусики, связанные из «второсортного» репшнура (б/у, долгое время находившегося в эксплуатации). Мотивация подобного отношения: на тренировках жалко «убивать» нормальное снаряжение. Во время соревнований, когда организуется судейская страховка, случаев разрыва репшнура практически не наблюдалось, т.к. судьями применяется снаряжение нормального состояния.

Еще один комментарий: известный немецкий альпинист Карл Прусик в 1904 году ввел в практику альпинизма целый ряд приемов работы с веревкой, которую он назвал системой «Сан-Бернард». Впоследствии система нашла свое место в отечественном альпинизме: натягивание перил и воздушной переправы через горные реки; широкий круг использования в спасательном деле; вытягивание грузов на отвесных участках горного рельефа. Но, прежде всего, «Сан-Бернард» (то что мы называем полиспастом) — это прием подтягивания партнера по связке одним человеком, не допуская при этом обратного хода вытянутой веревки. В последние годы система полиспаста нашла широкое применение и в промышленном альпинизме.

Завершая разговор о ненадежности «всепригодного» схватывающего узла, следует отметить, что сегодня в практике изготовления альпинистских веревок произошли достаточно серьезные изменения в лучшую сторону. Фирмы-производители стали осваивать новый материал, который на порядок выше всех материалов из которых делаются веревки. Разговор идет о новом материале под условным названием «Кевлар». Это органическое арамидное волокно на базе поли- парафенилентерефталамида было создано фирмой «Дюпон» еще в 1965 году. Материал имеет торговые марки: «Кевлар» (США), «Тварон» (Голландия), отечественные аналоги — арамидные волокна «Терлон», «Армос», «СВМ». Материал обладает высокими механическими свойствами, термической и стойкостью к воздействию кислот и щелочей, не плавится, не корродирует, экологически безопасен. При одном и том же разрывном усилии, арамидная веревка по весу, в 5 раз меньше стального троса.

В начале 90-х гг. минувшего века термостойкие веревки и шнуры с использованием волокон стали использоваться при изготовлении новых образцов современного группового и индивидуального аварийно-спасательного снаряжения, выпускаемого для альпинизма, пожарных, спасателей МЧС, промышленного альпинизма, и антитеррористических подразделений спецназа. В частности, веревки и репшнуры разного диаметра для альпинизма выпускает французская фирма «BEAL».

Петли для самостраховки, выполненные безоплеточным сквозным плетением (диаметр репшнура 7,8 мм) из волокна «Армос» и обладающие прочностью разрыва 4000-4500 кгс, отлично зарекомендовали себя во время сложных спасательных работ. Схватывающие узлы, завязанные из таких петель, хорошо «держат» даже на обледенелой веревке, не плавятся сами и не портят веревку при проскальзывании. Подобные петли имеют высокую степень надежности при натяжении перил. Веревки из арамидных волокон имеют малое (до 8%) удлинение при разрыве.

Проведенные испытания петель схватывающего узла проводились по следующей схеме:

— прусик (из готовой петли) завязывался на основной веревке (12 мм) и полуверевке (9 мм);

— нагрузка на веревку прикладывалась через узел проводника на петлю прусика и через карабин к тянущей машине;

— пределы нагрузки для полуверевки (9 мм) были в пределах 300 кгс, при отмеченных недостатках — частичное проскальзывание узла и при 700 кгс происходило разрушение веревки под схватывающим узлом;

— для основной веревки (12 мм) начало разрушения самой веревки при нагрузке в 1050 кгс, происходило в месте ее охвата верхней (первой сверху) петлей схватывающего узла;

поскольку все готовые петли, прошедшие через испытания не имели видимых следов разрушения, дальнейшие их испытания проводились через коуши до полного разрушения петли, которое наступало в диапазоне нагрузок 2300-2340 кгс.

Следует помнить, что изделия из арамидных волокон пока достаточно дороги для рядового альпиниста. И еще: использование системы «схватывающий узел + веревка» лучше проводить на однородных материалах — в таком случае полнее соблюдается физико-механические качества и близость параметров при нагрузке рывка.

В качестве определенного выхода из положения, можно обратить внимание на предложение фирмы «PETZL» по организации навесной переправы (см. рис.5). В любом случае организации навесной переправы фирма требует применения статической веревки стандарта EN 1891 и перед переправой людей, проведения тестирования уровня натяжения веревок. Груз весом в 100 кг пропускается по натянутой веревке (веревкам). В средней части дороги провис веревок не должен допускать цепляния груза за рельеф или попадания в воду реки.

Рис. 5. Натяжение переправы с использованием минимального количества снаряжения (Из проспекта Петцля).

1 — подготовка системы;

2 — закладывание веревки в карабины;

3 — необходимость параллельности прядей системы;

4 — натяжение и закрепление конца тянущей веревки на дереве, сблокированных крючьях и пр. рифовым узлом (шкотовый узел);

А — точки закрепления подвески системы;

Б — точки закрепления на противоположном берегу;

В — карабины только с муфтами (контролировать их закрутку).

И последнее. Принимая во внимание остроту проблемы со схватывающим узлом, натяжением воздушной переправы при помощи полиспаста, не пора ли внести в «Программу подготовки альпинистов» уточнения:

— исключить из «Программы подготовки альпинистов» обязательного разучивания схватывающего узла;

— исключить из «Программы подготовки альпинистов» элементы занятий: «Воздушная переправа» из общей темы «Организации переправ через горные реки» (НП-1);

— внести в «Программу подготовки альпинистов» вновь разработанный порядок организации системы полиспаста на различных формах горного рельефа (включая снег);

— создать (прописать) правила обеспечения безопасности в альпинизме;

— создать (прописать) единые требования по конструкции, числу и допустимому диаметру применяемых блоков, типу карабинов, сортаменту/качеству веревок и пределам допускаемых на них нагрузок (включая систему полиспаста);

— создать (прописать) правила отбраковки и утилизации пришедшего в негодность снаряжения, и в первую очередь веревок и репшнуров.

Для реализации данных предложений, следует создать комиссию из компетентных методистов, с включением юристов, подготовить соответствующие документы, утвердить их в ФАР и внести необходимые изменения в учебные пособия.

(Статья подготовлена с привлечением материалов Б.Л.Кашевника, Э.Е.Циперсона (текст и фото), Н.Н.Охримовича (Украина) И.Ю.Бринка и судебных материалов по делу А.В.Коробов против АЦ «Ак-Тру»).

Автор статьи: П.П.Захаров (начальник учебной части альплагеря «Узункол» с 1958 по 1988 гг.)

Мегамногословная статья для доказательства очевидного факта, что скользкие ситетические верёвки скользят друг по другу. А что предлагается взамен прусика, я так и не понял. Может я невнимательно просмотрел?

Разрешите высказать свое личное мнение.

Скажу о тех средствах, которые использую я:

1) На спуске (дюльфер) шант «Shunt» (по «пецелевому» методу, если на одинарной веревке);

2) На подъеме (жумаринг) два пристрахованных жумара. Если маршрут простой, тогда достаточно и одного жумара. Но если рельеф начинает принимать вертикальное положение или отвес, тогда только 2 жумара.

Мое отношение к Прусу тоже очень и очень негативное.

Таня, а можно по-подробней про этот shunt?

О_о

http://www.azimut.com.ua/product_info.php?products_id=67

Ну и самом каталоге Petzl описано, как правильно и где пользоваться «шантом»

Да ну, тягать с собой шант — он тяжеленный. На дюльфере вполне прусик подходит на сухой веревке. В больших горах дюльфер как правило с нижней или с верхней страховкой!

На вертикальных перилах, не важно два жумара или жумар и грудной — прусик факультативен. Если на перилах только один жумар — прусик лучше завязывать — всетаки какая-то подстраховка

> жумар и грудной

Ну да, верно. Речь идет о 2-х жумарах или одном жумаре и кроле. У меня нет кроля. Но в данном случае, как ни крути, я не доверяю «прусику». Мне намного спокойнее и проще отжумарить на 2-х жумарах с педалью или стременем.

Но обязательное наличие пруса в кармане я не отрицаю. Если произойдет утеря всего снаряжения, тогда можно отжумарить и на одном прусе.

На мое мнение, век «тряпчаных» схватывающих, уже прошел. Нужно использовать новые, прогрессивные устройства и способы страховки. А иначе, зачем тогда дядюшка Петцль так старательно тестирует и производит все большее количество новых устройств. Думаю, что не просто от скуки. Есть спрос — есть товар.

Дядюшке Петцелу нужно денюшку зарабатывать. А вам на себе его железячки тягать — если брать шант и прочую новотехнологичную тряхомудрию только для подстраховки то тогда не хватит места для основного снаряжения.

ЗЫ

А что? Правда прусик в кармане носите. Обычно на системе его носят. Из кармана доставать — ну может быть слишком поздно !

> Из кармана доставать – ну может быть слишком поздно!

А с системы снимать по Вашему быстрее?

> прочую новотехнологичную тряхомудрию только для подстраховки то тогда не хватит места для основного снаряжения.

Странно, у всех хватает, да и чувствуешь себя спокойнее. А что касаемо занимаемого места и веса шантом, то не поверите — он занимает столь мало места по сравнению с молотками, крючьями, якорями, оттяжками, камалотами, закладными, бурами… думаю, перечислять не нужно дальше?

> Дядюшке Петцелу нужно денюшку зарабатывать.

Pux, а Вам за Дядюшку Петць обидно стало?

Кто и Вам мешает зарабатывать деньги так, чтобы Ваша продукция тоже пользовалась спросом?!

Из обсуждения видно, что альтернатива прусику, подстраховывающему железку — вторая железка. На подъёме это — второй жумар или кроль, на спуске – шант.

Вопрос к Тане. Предположим, перила проходят по рельефу переменной крутизны и сложности. На простых некрутых участках целесообразно переходить на лазанье для экономии сил. С двумя жумарами лезть очень неудобно. Снимешь ли ты временно с верёвки второй жумар и заменишь ли его прусиком?

Теперь о спуске. Шант страхует спускающегося только в случае, если он опустит руки в результате внезапной травмы попавшим в него камнем. В случае перебивания дюльферной верёвки или дюльферной петли, срыва дюльферной станции шант не поможет. Перечисленные мною варианты ЧП в сумме более вероятны, чем обездвиживающая травма спускающегося. Поэтому по правилам безопасности требуется дюльферяющим сделать верхнюю страховку на отдельной станции и в этом случае шант не нужен. Если по каким-либо причинам верхняя страховка не была организована, тогда можно пустить в ход малополезную железку за полштуки гривен.

Отвечаю Александру К:

1) Подъем по веревке — в случае описанном Вами когда рельеф не однообразен, я буду идти сложные участки с 2-мя устройствами (в данном случае — жумарами), там где рельеф становится проще — я снимаю 2-й жумар и прохожу лазанием. Он у меня постоянно (как и 1-й) пристрахован к системе усом. Чтобы снять второй жумар и пристегнуть на полку системы, у меня уходит не более 10-15 секунд.

2) Про спуск Вы сказали совершенно верно, обычно дюльфер в больших горах происходит со страховкой, но если сложилась неординарная ситуация и есть только одна дюльферная веревка, а спускаться срочно нужно, тогда лучше это сделать с тем же шантом, чем без ничего. Но признаюсь честно, что я очень часто нарушаю эти правила. Причина — либо нет времени вешать шант, либо шант забываешь банально в лагере. Я не спорю, что это правильно и безопасно, но в горах когда порой нужно спасаться от более масштабной опасности, не думаешь о локальных опасностях.

Ваша проблема лежит в плоскости психологии.

На досуге пересмотрите каталог «дядюшки Петцля» в разделе «Спуск поверевке».

Коротко: Прусик используется как нормальное средство, а не в случае, когда

«Петцль» сломался.

Шурик, а мне кажется, что Ваша проблема в том, что у Вас нет денег на Петцль. Простите, ничего личного но когда читаешь в сети массу статей про ненадежность пруса и слышишь от некоторых утвердительные опровержения, появляется откровенное желание подарить человеку новый жумар, пусть даже и не от дядюшки Пецеля, думаю от BD — тоже не обидится :)

зы: в конце-концов, думаю не стоит уделять столько времени обсуждениям моего мнения. Я так считаю и это мое личное право. Тут обсуждается статья, которая заметьте, написана не мною.

Забыла добавить, к чему же я прокоментировала все это.. Жумар можно использовать вместо прусика и на спуске. Не очень удобно, но зато довольно надежно. Кстати, подобный способ первыми начали применять спелеологи.

Получается, что ни Захаров, ни Петцль не дают уверенного ответа, чем подстраховываться. Пэтому для нас, альпинистов, вопрос чем предохраняться — это вопрос веры.:-) Кто-то больше доверяет скрученной верёвочке, а кто-то второй железке.

P.S. В этом году на восхождении я нашёл второй жумар (малопользованный петцелёвый!), так что будет выбор способа.:-)

Отклоняясь от жутко спорной темы, хочу спросить у Вас, Александр, а где конкретно Вы нашли этот жумар (гора, название маршрута например)? Нет, я не к тому спрашиваю, что после вашего ответа сразу заявлю, что это как раз я потеряла там второй жумар :-D

Я из простого любопытства.

Вставлю свои 5 копеек:)

В описанных в статье НС речь в большинстве случаев идет о натяжении переправ. Действительно, существует множество других более безопасных способов натяжения. Но для подстраховки системы, думаю, прусики еще нигде не повредили.

Да и тесты на разрыв репшнуров проводились, как указано в статье, в конце 70-х. С того времени изменились не только основные веревки, но и материал репшнуров. Действительно ли все так плохо и сейчас? Это интересно. :)

Сам всегда придерживался мнения — что главное это универсальность, то есть умение пользоваться всем набором технических средств которые есть под рукой. А дальше человек в процессе спортивного роста уже сам выбирает чем ему удобнее пользоваться. Ну и конечно почитывает каталоги Петцеля на досуге)))))

В зависимости от ситуации могу на восхождении пользоваться и 2 жумарами, шантом (но обычно не беру — тяжелый блин ), другими зажимами, итд… Но и схватиков никогда не стесняюсь. Могу и над жумаром завязать, и над восьмеркой и под восьмеркой — как сейчас рекомендуют, или станцию им подблокировать снизу… короче вариантов множество. Все от ситуации зависит. Поэтому пользоваться -не пользоваться пусть каждый сам решает, ну а вот знать все возможные способы его применения — рекомендую.

И последнее, на мой скромный взгляд — жумар на спуске это онанизм.))

> И последнее, на мой скромный взгляд – жумар на спуске это онанизм.))

А кто будет утверждать, что такой формы само… успокоения не существует в природе? :)))) Главное, что оно работает.

Тане: Джентльменский набор жумар с восьмёркой на карабине я нашёл на новой 3Б пик Шогенцукова. Это посередине между Узунколом и Безенги.:-)

Толяну: онанизм — лучший способ предохранения:-))

Спасибо за ответ! Хороший трофей ;)

Так много девайсов сразу в одной куче найдено.. наверное кто-то решил завязать с альпинизмом в один миг и намеренно оставил его там :))))

Вертикальные спелеологи, сидя в темноте, тихонько хихикают :D

Они-то знают…

PS: «On rope» что ли почитайте, или Серафимова…

Или учебник физики. Или, лучше те абзацы, где не про дурь молодецкую при натяжении троллеев, а про то, как прусс на срыве «работает», превращаясь в монолит с рапелью.

PPS: «Для того, чтобы вступить в рукопашную, солдат должен про*бать всё вверенное ему оружие, включая сапёрную лопатку»© То же самое и с пруссиком, как крайним средством :)

Кстати, для наглядности и чтобы подлить «масла в огонь», рекомендую прочесть полезную статью о тестировании различного альп. снаряжения при срывах с разными факторами рывка:

http://alp.org.ua/?p=8888

И еще дополню наше обсуждение замечательной фразой моего друга — Маtvij, если быть точнее, то относительно тяжести «лишнего» железа:

> дофига нормальных железок есть, и даже самая тяжёлая — всяко легче, чем пострадалец, спускаемый с горы.

Не надувайте щеки, если Вы такая багатая и можете всем неимущим подарить по жумару. Только те, кто используют прусика делают это вовсе не из бедности.

А в отношении меня, то выстрел мимо. Моя проблема не в деньгах.

На жумар хватает, но дарить не собираюсь.

Реплика моя была не о том (перечитайте ее там — букфов совсем мало) — даже Ваш любимый «дядюшка» не брезгует юзать (и всем рекомендует) прусик. Вопреки исследованиям советских

ученых прошлого века.

Не доверяете прусику — не используйте.

Жумар на обледенелой веревке тоже может подвести.

Два жумара сразу конечно вряд ли.

Вот нашла в недрах сети …

Всем поклонникам «Пруса» посвящается — классический жумаринг на «прусах»! (1969 год)

http://alp.org.ua/wp-content/uploads/2010/09/582848.jpg

(фото умышленно не уменьшала, дабы можно было рассмотреть все тонкости в большом разрешении).

Вот это стоящий онанизм :-D

«Вот нашла в недрах сети …»

На фото мужик использует жумар, подстрахованный прикреплённым к жумару прусиком. В качестве второй точки опоры используется петля под ногу из страховочной верёвки. Так и сейчас иногда из трещин вылезают несколько метров. Его конвульсии обусловлены наличием только одной грудной обвязки (без беседки) из куска основной верёвки. С двумя жумарами, конечно, удобнее, но на практике большинство альпинистов второй не берут с целью экономии взлётного веса.

Не вижу я там жумара, хоть убейте, но прус видно очень хорошо. Оттого и впечатление, что он идет на 2-х прусах. На счет «вылезают так из трещин», знаем, пробовали… Если нет нижней обвязки — это будет более реальный пострадавший, чем тот, которого пытаются вынуть из трещины. :)

Со мной был аналогичный случай на занятиях по спасработам, когда меня тянули по скале больше 30-ти минут. На мне было две системы: нижняя и верхняя, но что-то не так организовали там наверху со страховкой, что меня начали вытягивать не за основную веревку, сблокированную на обеих системах, а за страховочную веревку, которую мне тоже бестолково прикрепили — только за грудную обвязку. Когда меня подняли наверх, я думала, что сейчас стану реальной пострадавшей… мои ребра…. дальше не хочу даже вспоминать :)

Насчет «вылезают так из трещин» я имел ввиду не наличие только одной грудной обвязки, а один жумар (с прусиком или без) и в качестве второй точки опоры — петля под ногу из страховочной верёвки, формируемая на каждом шаге путём прижимания одной рукой к нагруженной страховочной верёвке ниже жумара её свободного конца. Но этот способ для тех, у кого клешни сильные:-)

«мои ребра…. дальше не хочу даже вспоминать»

От такого сильного сдавливания грудной клетки можно было задохнуться за полчаса:-( Странно, почему процесс не остановили и не перевязали правильно. (Не верится, что ты терпела молча:-)) Предполагаю, что тебя хотели удушением довести до обморока, а потом отработать искусственное дыхание:-)

Саша, если клешни не сильные, никто не мешает вязать стремя — геморно — но нога стоит

По поводу шанта — то Танина фраза про то как она его все время забыват — улыбнула — логика чисто женская — схватывающему не доверяю но шант забываю.

Сам срывался на прусик на статике. 10 метров полета — и репшнур сплавился. Но реп был достаточно толстым, узел в два обхвата а статика тонкой и скользкой. В горах как правило по статике не ходят. Реп лучше брать меньшего диаметра по отношению к основной и вязать как минимум в три обхвата — на сухой динамике классно хватает, и как говорил Орест — «не ссяти» :)

«10 метров полета – и репшнур сплавился»

Есть смысл вязать прусик в два оборота: несколько метров полёта, верёвки сплавляются и образуют неразъёмное соединение:-) Правда, в полёте можно обо что-нибудь долбануться, но главное – тело на верёвке останется:-)

> Не верится, что ты терпела молча

А я не терпела — я кричала, чтобы остановили процесс, потому что сейчас будет реальный труп. Но на верху работали 2 команда по 5-8 человек в каждой и все так шумели между собой, что меня явно не слышали. А когда услышали наконец, я уже была в 15 метрах от земли, а до верху оставалось всего 5, потому меня просто начали быстро выбирать наверх.

> Предполагаю, что тебя хотели удушением довести до обморока, а потом отработать искусственное дыхание:-)

Странно, и как мне такой вывод раньше не приходил в голову :)