Эта статья задумывалась как ликбез для новичков, поэтому основной упор в ней сделан на закладные элементы, чаще всего применяемые в современных условиях альпинистами, из-за чего редко используемые или ставшие рудиментами искусственные точки опоры — только лишь упомянуты.

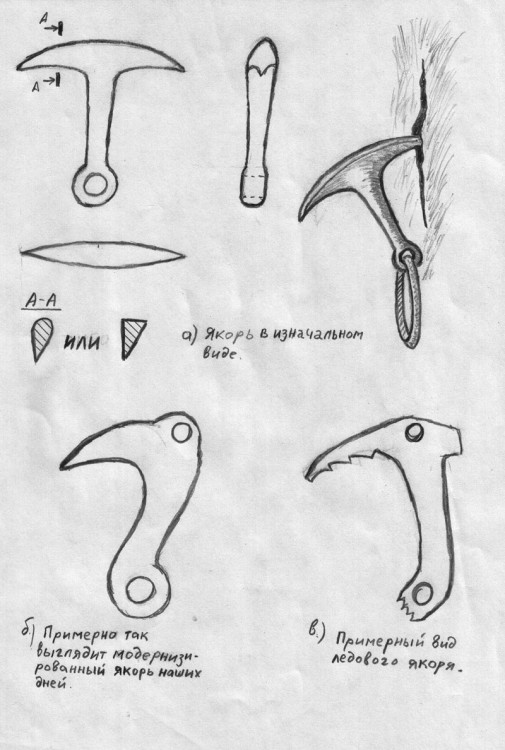

В настоящий момент фотография классического «якоря» отсутствует, но проекцию и профиль сечения данного приспособления можно видеть на рисунке ниже (вариант А).

Первоначально такие «якоря» были кованые, потом их вытачивали из легированной стали, двух-трёх размеров. Стальной острый клюв позволял загонять «якорь» в трещины, залепленные грязью или глиной. Основной недостаток — это их вес, громоздкость и, возможно, некоторые трудности в изготовлении. Наверное, именно поэтому на смену классическому «якорю» пришла их современная модификация (рисунок выше, вариант Б) — крюк для самостраховки на скалах, а так же как разновидность, ледовый «якорь» (рисунок выше, вариант В), который можно слегка подбить в лёд айсбайлем или молотком.

Любопытно, но в начале 80-х годов самодельные ледовые молотки очень часто именовали ледовыми «якорями». Изображение старого классического «якоря», я думаю, можно найти в старой альпинистской литературе (до 85-го года включительно), изображение современных аналогов (в том числе и ледового) дано в каталогах альпинистского снаряжения различных фирм (в частности Salewa). Возможно, есть они и в каталогах «Канта», «Триала» и т.п.

Крюк для самостраховки на скалах. Последний раз пару классических «якорей» я видел среди альпинистского «железа» в сарае одного КМСа в году так восемьдесят седьмом. Уже тогда на мой вопрос «что это?», — был дан ответ: «Да, так — теперь уже история». Хотя как знать, говорят же, что новое — очень часто хорошо забытое старое.

* Дополнительная информация о современных якорных крючьях

* Дополнительная информация о нагрузке на якорные крючья при срыве

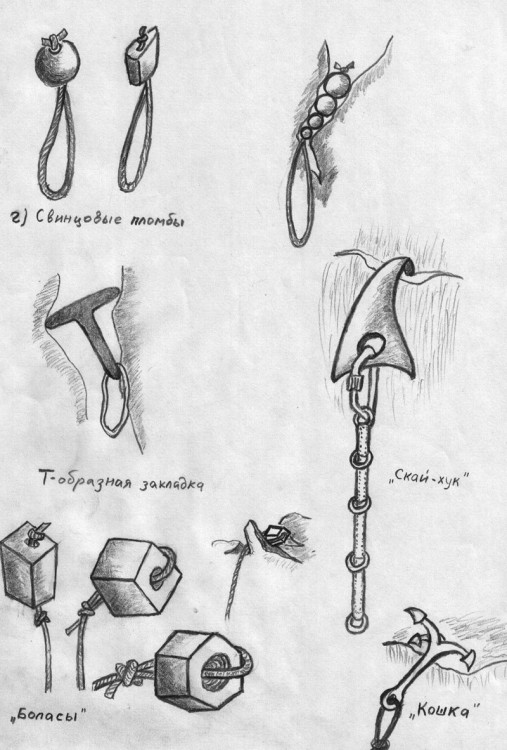

Далее к таким альпинистским рудиментам можно отнести свинцовые пломбы (рисунок ниже, вариант Г). Возможно, вышли из употребления из-за своего веса и разового применения. Часто после использования свинец деформировался и дальнейшей эксплуатации не подлежал. Зато, думается, такая пломба, забитая в трещину молотком, принимает все очертания трещины и расклинивается там намертво, что довольно таки удобно для организации спусков.

Т-образная закладка в настоящее время практически вытеснена из употребления эксцентриками и секторами, а в 70-е годы, если верить Герману Хуберу, была очень популярна в Европе. Такие закладки считались очень удобными с точки зрения экономии веса, но миниатюрные модели этого типа недостаточно хорошо выдерживали рывки.

Скай-хук. «Скай-хук» — узкоспециальное вспомогательное средство для прохождения гладких участков скалы с минимальным количеством мелких зацепок. «Скай-хук» в сочетании с лесенкой или «дорожкой» для крюко-ноги применяется в качестве промежуточной искусственной точки опоры, чтобы избежать траты времени на забивку шлямбурного крюка.

* Дополнительная информация о кам-хуках

А теперь немного о технике «аванте» и приспособлениях, используемых в ней. Основана эта техника на забрасывании верёвочных петель (аркан), различных грузиков в виде многогранника, «кошек» на конце шнура или верёвки за уступы скалы или в расщелины и подъём по закреплённой таким образом верёвке. «Кошкой» в данном случае называют небольшой трёх-лапый якорёк, считается, что он расклинивается лучше четырёх-лапого и немного легче. (Пример «кошки» см. на рисунке выше «Закладные элементы страховки на скалах»)

В роли «боласа» может быть любой многогранник достаточного веса, чтобы потянуть за собой верёвку. Иногда для этого используют обычную гайку.

1 — лассо;

2 — разный характер возможного зацепления;

3 — болас;

4 — импровизированный болас на 8-мм шнуре.

Понятно, что подниматься по верёвке, закреплённой подобным образом, достаточно рискованно. Видимо по этому техника «аванте» в современном альпинизме используется редко. Но если судить по кинохроникам 40-х годов и по воспоминаниям воевавших в горах, подобная техника горовосхождений широко практиковалась горными стрелками из дивизии «Эдельвейс».

В Советском Союзе, где шла борьба за «безаварийный альпинизм», подобная техника была признана «чисто буржуазной заразой, опасной и вредной, советскому альпинисту никоим образом не нужной». Поэтому в альплагерях об «аванте» даже не заикались. А вот туристы иногда пользовались ей, особенно при наведении переправ.

Допускаю, что «мастера» знали о подобной технике и даже применяли её иногда (в повести Ю. Визбора «Вершина «Ключ» группа мастеров проходит ключевой участок, на никем ранее не покорённую гору, только умудрившись забросить то ли петлю, то ли «болас» за единственный выступ). Знали, но особо об этом не афишировали, избегая ненужных эксцессов. Тогда это было очень серьёзно, под угрозой могла оказаться спортивная карьера. Сейчас всё более свободно, практически запретов нет. Так что дерзайте! Пробуйте новое, или «хорошо забытое» старое! Но необходимо помнить, — залог успеха кроется в постоянных и методических тренировках, с разбором и анализом неудач.

Автор статьи: Дмитрий Пожарский

Материал предоставлен для: Проект ALP

Использование данного материала на других ресурсах возможно только с разрешения администрации сайта!