Художественно-технический отчёт

о горном походе 1 к.с. в Крыму 26 апреля – 2 мая

Участники:

Серёга

Оля

Денис

Саня

Ярина

Андрей

Ниже будет идти много текста и фотографий о нашем весёлом походе, а также паспорта перевалов, выделенные другим шрифтом, дабы можно было легко читать только описание, без лирики.

Маршрут похода: Перевальное — г. Терке – т/с Джурла — перевал Хаос 1А – т/с Демерджи — Ангарский перевал –Холодный кулуар 1А – юго-восточный кулуар Эклизи-бурун 1А — родник Саурган — — пос. Розовый- р. Талма – Бабуган яйла яйла – Гурзуфская яйла- Ялтинская яйла – т/б Кичкине – ст. Ай-Петри — Кепек Богаз Сохах Зап. 1А

Идея повести свой первый спортивный поход в моей голове родилась ещё давно. Но вот реализация всё время откладывалась. То сессия, то харит, то исследование существования жизни на Марсе или подобные жизненно-важные вопросы. Но как говорится, если гора не идёт к Магомету, заставим. Так и случилось со мной.

Всё началось за месяц до похода, когда мне вдруг сообщили, что я веду поход. Вот так вот, не попросили, а именно сообщили. Поговорив с Вовой и выслушав несколько раз Иваныча о том, как космические корабли бороздят просторы Большого Театра, составили маршрут, закупили еду, выпустились в МКК и сели в поезд.

В поезде я всё-таки решил убедиться, что мои участники не взяли фен и джинсы с платьями («это как же я в Одессу возвращаться грязная-вонючая буду?!»). И не зря. Высвободив из рюкзаков килограмм 5 (и это только из 3-х рюкзаков, у других не удалось проверить), остался доволен. Оставили вещи в камере хранения на вокзале и пошли в КСС.

Ты туда не ходи, ты сюда ходи!

А то лесник башка попадёт, совсем мёртвый будешь!

В КСС нас обрадовали, что те места, которые мы планируем посетить, оказывается, посещать нельзя, постановление какого-то кабинета каких-то министров. Нельзя и всё, без вариантов. Видите ли, заповедная зона. Бюрократы хреновы… Говорят, будем менять маршрут. Сели с ними за стол и начали искать на карте Крыма те места, где всё-таки ещё пока можно ходить. Этих мест осталось не так-то и много. Но благо, ребята из КСС оказались небезразличными и помогли накропать «новый» маршрут. Попросили не попадаться на глаза лесникам и отпустили с миром. И печатью.

Но мы-то товарищи упёртые! Кто ж сказал, что мы пойдём по новому, неисследованному, необработанному маршруту? Нет уж, мы как-нибудь сами, как подготовились.

«Ребята! Я знаю короткую дорогу!»

Разобравшись с КСС, сели в троллейбус и направились к Перевальному. Погода благоприятствовала нам в наших начинаниях, и мы весело вошли в лес. Первая фраза, которая запомнилась участникам, была «я знаю короткую дорогу». После этой фразы в душе начинало расти беспокойство и чувство приключений на пятую точку. Так как я часто общался с чудо-машиной GPS, мы долго не блудили, а выходили сразу на тропу (ну, или почти на тропу; ну или почти выходили, а чё, по азимуту тоже нормально!). Но всё же в скором времени поднялись на Демерджи и устроили обед. Немного перекусив и сфотографировавшись, побежали дальше. К вечеру подошли на т/с Джурла, где решено было сделать ночёвку.

Утро второго дня выдалось теплым и безоблачным. Вышли в 8.15. К 9.00 подошли к в. Южная Демерджи и начали спуск к пер. Хаос.

Перевал Хаос, 1А, высота 950 м.

Местонахождение на хребте, отроге, реке (север-юг, запад-восток).

Западный отрог Демерджи-яйлы

Временные характеристики:

Общее время прохождения – 2ч

Преимущественное направление прохождения – ЮЗ

Описание прохождения.

Спуск к перевалу от вершины Ю. Демерджи осуществляется по тропе по кромке скал. Вначале ровная, затем заходит в лес и становится немного круче. Спускается на ровную поляну и слева под скалами наблюдается проход вниз. Начинается крупная неживая осыпь, по которой необходимо двигаться предельно аккуратно. Идём вдоль скал метров 100-150, немного сбрасывая высоту, затем спускаемся к небольшому лесу и двигаемся вниз, петляя между деревьями. Лес заканчивается через 150-200 м, и начинается средняя и мелкая осыпь, местами живая. Двигаемся по ней на юго-запад и выходим к поляне кустарников. Пробираемся через них метров 10 и выходим на утоптанную тропу, по которой часто ходят лошади (это видно по навозу). Спускаемся по ней и выходим к болоту, наполненным жабами, и домику с конюшнями.

Рекомендации:

Наличие касок, а также защищающей одежды, т.к. достаточно много колючих веток.

Дополнения: Спускались на индивидуальной технике движения по осыпным склонам, без применения верёвки.

Спустившись с перевала, направились к Холодному кулуару, что на Чатыр Даге.

Холодный кулуар, 1А, 1450 м.

Маршрут начинается от Ангарского перевала. Напротив поста ГАИ в лес уходит дорога. Метров через 300 выходит к зданиям (КСС, магазин, т/с Школьная поляна, летающая тарелка). Справа от летающей тарелки видим дорогу, уходящую вверх. Идём по ней минут 20 и пересекаем небольшую речку. Далее дорога поворачивает направо, но мы продолжаем двигаться вверх. Через минут 10 выходим к заброшенному 2х-этажному домику. Двигаемся наверх вдоль канатной дороги минут 10. Вправо в лес уходит тропа, на которую нужно не забыть свернуть. Далее ориентирование не представляет особой сложности. Двигаясь по ней, выходим к г. Сахарная головка, и сворачиваем немного левее, двигаясь по маркерам. Затем двигаемся вдоль скал, оставляя их слева, пока не выходим к кулуару. Время от дороги к кулуару час – полтора. Начинаем движение по кулуару. Осыпной склон, местами покрытый снегом, градусов 30-35. Осыпь средней величины. В верхней части осыпи под скалами – буковый стланик. Время прохождения 60-70 минут.

Выбравшись наверх, я заметил спину уходящего вдаль человека в камуфляже. Чё-то он мне не понравился. Ну не ходят туристы в одиночку, без рюкзака и в камуфляже. Когда все поднялись устроили перекус, посмотрели на Демерджи, на которой мы были ещё сегодня, вздохнули «ну мы и лоси…» и пошли дальше. Быстренько пробежав Чатыр-Даг, нашли наш перевал, юго-восточный кулуар Эклизи-бурун (ну, или очень на него похожий). Итак.

юго-восточный кулуар Эклизи-бурун 1А (не правый)

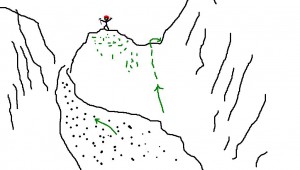

От в. Эклизи-Бурун движемся на восток вдоль кромки скал (по тропе). Метров через 500-600 виден хорошо просматриваемый осыпной склон. Начинаем спуск по нему. Сыпуха живая, поэтому двигаться вплотную и в касках. Метров через 50-60 необходимо траверснуть склон метров 5-7, чтобы продолжить движение по сыпухе (иначе двигаясь дальше, наткнёмся на скальный сброс не меньше 50 метров, на котором только дюльферять, а это уже не 1А). Двигаемся по живой мелкой сыпухе метров 100 и видим раздвоение тропы (вниз продолжает идти кулуар, направо – небольшой травяной холмик)*.

Сворачиваем на холмик и двигаемся вдоль скал(скалы справа) на юго-запад и вскоре, метров через 100-130 выходим на завершающую сыпуху. Спускаемся по ней метров 150 и оказываемся в лесу. Далее находим тропу, двигаясь на юго-запад, юг и идём куда необходимо.

*В принципе, скорее всего можно было двигаться и вниз по изгибам кулуара, и тоже выйти на ту же сыпуху, но было уже поздновато и темнело, а я не хотел нарваться на очередной скальный сброс, поэтому решил пойти так, что собственно ничего не меняет.

Выйдя к лесу и в очередной раз вздохнув «ну и лосей ты из нас делаешь», доверились чудо-машине и карте и вскоре вышли к дороге, которая ведёт к т/с Саурган. Выйдя на поляну Узун-Алан, начали искать родник. Ребята! Родник Саурган на новых картах обозначен, гад, не там, где должен быть! На старой карте увидел (это уже после похода), что он находится немного юго-западней г. Казу-Кая, на полянке. Так и не найдя воду, стали на ночёвку, поужинали обеденной колбаской и попили чайку, и сразу завалились спать. Утром, немного отоспавшись, пошли в пос. Розовый. Дойдя до него, нашли магазин.

И тут Остапа понесло!… Печеньки, йогурты, соки, пива-воды, колбасы, апельсины-мандарины, гели для душа и другие важные предметы походного быта. Сделав дневную (или месячную?) кассу магазина и немного покатавшись на качелях, а также устроив незапланированный полуобед, пошли дальше покорять запретные места.

Шли мы долго и усердно, по всяким буеракам, которые на тропе обозначены как туристский маршрут, и наконец, к восьми вечера, на ночь глядя, выперлись на Бабуган. Красота – как всегда неимоверная. По плану мы должны были двигаться ещё через весь Бабуган, чтобы утром раненько встать и проползти мимо спящих лесников на Гурзуфском седле, ехидно посмеиваясь. Но было решено остановиться в ближайшем гостеприимном леске с большими запасами снега, которые мы и использовали для наших нужд. Место оказалось очень уютным и тихим, ну прямо как у хоббитов в Новой Зеландии: высоченные и внушительные деревья, лиственное покрывало, камни, снег… Ну всё как в сказке, чёрных всадников только не хватает (лесников, то бишь), и хорошо. В группе также выделились 2 бобра-полоскуна, которые не лень было натопить снега на костре, чтобы постирать носочки (зачем?) и футболки, им воняло…

Встали не в 4 утра, как планировали (чтобы минуть лесников),а в 7, забив на это дело. Обещанного Одессой дождя к счастью не было, а сияло ярко солнце и дул лёгкий февральский ветерок. Выперлись мы на Куш-Каю (кстати, их 3 в Крыму, по нашим подсчётам) и перед нами открылся шикарный вид заснеженного Бабугана. Пейзаж напоминал камчатское суровое лето, только вулканов не хватало. В прошлом году в это время снега уже почти не было, а сейчас лежал огромными кучами.

И почапали мы по яйле. Нашли достаточно крутое место, покрытое снегом, и послали одного бойца демонстрировать свою технику самозадержания на снежном склоне. Удачно выполнив задачку, и получив конфетку, боец опять одел рюкзак, и мы пошли дальше.

Подойдя к Гурзуфскому седлу, мы стали тише и меньше дышать, чтобы не привлекать внимание возможных лесников. Сверху на нас находила огромная туча, которая уже поливала соседние леса. Как ни странно, на седле не обнаружили ни одного лесника и с радостью побежали дальше (ведь не 1 мая ещё, чё им там штаны протирать?). Нас накрыло туманом, но нам это не помешало засветло добраться до т/с Кош и разложить лагерь до того, как нас начал поливать дождик. Однако к этому времени, костёр горел на всю, палатки натянуты, а вода принесена. Мы бодро готовили у костра под дождём, наслаждаясь сухими под ветровкой (спасибо секонду) вещами (ну, кто как…). Поужинав двумя борщами, пошли укладываться спать. Дождю тоже надоело нас поливать, и он пошёл искать других туристов.

Настало утро. Туман, изредка пробивающееся сквозь него солнце, и выползающие, как зомби, из палаток туристы. Утро оказалось очень длинным, аж до 13:00. Напоминая фильмы про ходячих мертвецов, туристы бесцельно тынялись от одной мокрой вещи к другой, не зная, какую одевать, а какую кинуть тухнуть в рюкзак.

Но всё же с горем пополам, в час мы всё-таки выдвинулись. И тут утренние зомби-недолоси превратились в настоящих Лосей! Им бы удостоверения соответствующие выдавать! Ходьба, плавно переходящая в бег, режим 50/10 (я думаю, ещё пару деньков, и перешли бы на режим 57/3!), всё как полагается настоящему лосю! Добежав к 17:30 к перевалу Копек-богаз-сохах западный (пришлось выучить), начали спуск. (в Закалдаеве не кОпек, а кЕпек, Кепек-богаз западный) . Итак.

Кепек-богаз западный 1А, 1160м.

1,5 км к западу от г. Купол – 1239 м

Внятного описание (да хоть какого-нибудь) в Интернете я не нашёл, пришлось полагаться исключительно на авторитет Вовы и здравый смысл.

Итак, если от г. Купол, на котором расположена военная часть, пройти метров 500, по кромке скал на запад, выйдем к перевалу Кепек Богаз Сохах Вост. Так вот. Нам туда не надо. Мы идём дальше по тропе, по Закалдаеву ещё километр (по ощущениям, где-то 800-900 м), которая вначале идёт по безлесой местности, а потом спускается в ложбинку в лесу, и обратно поднимается. В общем двигаемся по ней указанное расстояние и поднимаемся к окончанию леса, и тут нам сразу же налево, вниз.

Начнём с того, что перевал очень логичен, сильно блуждать не приходилось, практически всегда один простой путь решения задачи «куда идти».

С яйлы метров 60-70 спускаемся по довольно крутому участку 40-50 градусов. Склон камнеопасен, поэтому каски и плотное движение группы обязательны. Тропа идёт по каменистой местности, местами прижимаясь к скале справа, сквозь ветки деревьев и кустов, постепенно выполаживаясь. Через эти 70 метров, она спускается к ровному участку леса, можно сказать, поляне. Тут сворачиваем направо и движемся метров 12-15, затем возвращаемся к прежнему направлению (скалы оставляя сзади). Справа по ходу движения видим небольшую ложбинку и огромные каменные глыбы. Двигаемся так ещё метров 100-150 (сложно сейчас оценить), пока не упираемся в скальный сброс. В принципе, движение очень логичны, тропа видна интуитивно. Двигаемся вдоль сброса (он справа по ходу движения), пока не находим пологий спуск вниз, метров через 10. Спустившись, движемся на юг, к морю, и выходим на явную тропу, которая движется зигзагом по склону. Она, кстати, очень облюбована велерами, видны были свежие следы (нет, не крови, что вы!). Двигаясь по ней, спускаемся к Еврейской тропе, ну а дальше по карте.

Спуск с перевала к Еврейской тропе – час-полтора.

Итак, сделав свой заключительный перевал, мы расслабленно спускались к трассе и морю. На пятки наступала ночь, и к 20:30 мы вышли к трассе, к повороту на Алупку. Отправив двоих бобров-полоскунов в 2-ку к Иванычу и пожелав им удачи, начали спуск к морю. Так как у нас был ещё день в запасе, хотели поваляться на гальке

(нет, не на Гальке), почувствовать себя матрасником (или бомжом? грань очень узкая…).

Но мы не могли и здесь не найти приключений на пятую точку. Как оказалось, это была самая опасная ночёвка за весь поход. Наш пляж находился недалеко от быкотеки, у которой почему-то именно сегодня было открытие сезона. Ну в общем, наслушались мы ночью качественной интересной музыки, задушевных разговоров («да я тебя!…», «да кто ты такой?!», «Идём поговорим!» и другие философские темы) и даже одну историю любви…

Но под утро все «отдыхающие» расползлись по домам, и мы спокойно могли понаслаждаться тихим и чистым морем, галькой, и свежим морским воздухом.

Поматрасничав немного, за часов 5 собрались и пошли на автовокзал, с которого уехали в Симферополь чтобы сесть на поезд в Одессу.

В этом походе было всё: пихачка и расслабуха, солнце и дождь, ночной альпинизм и вальяжные пешие прогулки по тропам, море и снег, смех и немножечко стрёма, сыпухи… и ещё раз сыпухи… Только одного не было – лесников. В общем, опыта было получено хоть отбавляй, вполне достаточно для летнего Кавказа.

Спасибо участникам за столь удачный весёлый поход, КСС, которые всегда готовы помочь, Вове за помощь в разработке маршрута, Александру Иванычу за моральную поддержку и Олегу за толчок (или пинок?) к реализации похода.

Брошеван Сергей, 5.05.2011

Приложение 1

3 самых стрёмных фразы похода:

-Ребята, я знаю короткую дорогу!

-Чё ты боишься, я сто раз так делал!

-Да тут фигня осталось!

Приложение 2

Сонник туриста.

Если вам приснились авторитеты, отчитывающие вас, что вы не так повели группу, и что вообще ты нехороший человек, и что ты-де, «с нами, малый, в горы больше не ходишь» — быть вечером дождю.

О, интересно. А как себя повела в походе палатка HUSKY? Слышала, что легкие у них модели и ветроустойчивые. Если сравнивать со среднестатистическим штурмовым Ханнахом, то какие преимущества можно выделить у Husky?

Забыла добавить, почему привела сравнение с Ханнахом. Просто у меня в прошлом году стоял выбор между этими двумя фирмами производителями, что купить.

…а ледорубы зачем? (ну, кроме той демонстрации самозадержания)

на клике 11картинко вылазит следующая, с натюрмортом красных тапок

2 boffin

странно, если ты выбирала, то Husky Flame2 гораздо лучше RIDER. …даже визуально)

Ну так и цена у Husky выше, чем на Hannah. Вот потому меня и интересовало, на сколько существенно лучше аналогичные модели палаток Husky чем Hannah. Иногда разница даже в 500 грн. может стать критичной.

да, есть такой момент. я тебе там отписал на счёт Rider`а, немного доделать и будет норм

Ок, посмотрю

Хаски показала себя хорошо, однако не было таких серьёзных условий, которые могли бы её характеризовать. Под дождём не промокла, дно не промокло, про ветроустойчивость сказать ничего не могу, ветра не было (высоковата только она немного).

Ледорубы «посоветовал» взять Вова, чтобы ребята могли научится хождению по травянистым и осыпным склонам.

Согласна, ледоруб — штука очень полезная и надежная. А многие даже не знают, что при помощи ледоруба можно вполне успешно страховаться на крутом травянистом склоне.

Почему авторы решили, что это горный поход?

Им кто то подсказал в мкк или они сами приняли такое решение?

Ни в России ни в Украине в классификаторе нет горных маршрутов в Крыму, даже единичек?

Дмитрий! Удивлён, что Вы не слышали о горных походах в Крыму. Горный поход классифицируется сложностью перевалов. Они в Крыму имеются. И даже не только единички. Давайте хоть на тему единички не будем спорить, что этот поход горный. У нас было 4 перевала 1А, а этого достаточно для горного похода.

Также переходим по ссылке и смотрим ГОРНЫЕ походы в Крыму и изучаем.

http://www.tkg.org.ua/node/2824

http://www.tkg.org.ua/node/2802

И кстати, опыт ЭТОЙ единички в Крыму никак не сравним с единичкой на Кавказе. Единичка на Кавказе, как по мне, пустая трата времени (в плане опыта, такой же можно и поближе, в Крыму получить). К сожалению, потратил целый год (условно говоря, т.к. ещё раз же в этот год на Кавказ не поехал), поехав в единичку на Кавказ. Не могу сказать, что обогатился там огромным опытом или попробовал чего-то нового. Да, там есть ледники, передвижение по которому (в единичке) не представляет особой трудности (не по ледопаду же!). И это всё, что отличает Кавказскую единичку от крымской (ну да, конечно, высота ещё, совсем забыл).

Ну а так, да, красиво походили, но ничего ТЕХНИЧЕСКОГО или нового.

Я тоже считаю, что на Кавказ нужно ехать, чтобы начинать ходить как минимум с 2-ки (если это касается горного туризма). Все, что ниже — просто красиво и высота, но опыта не более как в простом пешем походе. Но на сколько мне известно, в туризме, как и в альпинизме, если не сходил 1-ку, то тебя не выпустят на 2-ку.

По аналогии с альпинизмом (восхождения в больших и малых горах) походы в Крыму следует называть малогорные:-)

защищаешь?) я в курсе как используются ледорубы) вопрос был: зачем они ИМ.

2 Strannik:

я ни в коем случае не хотел обидеть или ставить под сомнения чей-то опыт) Просто глядя на фотки (как, кто и где использовал ледорубы, хват ледоруба и т.д.) сложилось впечатление, что они вам там просто мешали) А тренировка — да, тренировка — вещь полезная)

Так я и не обиделся:)

Да, согласен, если смотреть на фотки, как мы занимаемся вандализмом или собираем цветочки, то да, применение ледоруба здесь неуместно:) Зато весело и удобно:)

На этих фотках действительно не видно реальное применение ледоруба на местности, но это уже огрехи нас, как фотографов. И таки да, иногда в воздухе возле участников висел вопрос «на фига нам эти долбаные ледорубы?»

Тут нет фоток с Холодного кулуара, где ледоруб использовался в прямом своём назначении. Эти фотки, к сожалению, пока в Крыму.

В двух словах, хоть какие-никакие навыки хождения с ледорубом получены были, а это уже гуд.

Хорошая идея, кстати, давно в воздухе витает, но как-то всё никак

А что не так с хватом? (Если не считать фотку с Хаоса, там где девочка держит его за клювик (позор тебе, Оля! Что же я теперь людям скажу?:)))

Да нет, не защищаю. Я просто сказала о том, что ледоруб можно использовать не только как открывашку для консервов, а еще и как страховку на травянистом склоне. :)

[шепотом] я им ещё как-то дрова рубил, лопаткой)))

Опять-таки, незаменимая вещь для солистов — можно спину чесать.

…а ещё достаточно увесистый аргумент при общении с не очень развитыми жизнеформами :)

> а ещё достаточно увесистый аргумент при общении с не очень развитыми жизнеформами

Да, есть ценный опыт применения своего Grivel Jorasses к таковым :)

а дрова рубить не пробовал, надо попробовать (на чужом), наверное,очень увлекательное и продуктивное занятие:)

нууу, не сказал бы что продуктивное… но то что чертовски увлекательное — эт да!)))

правда это было лет 12 назад, на кавказе, когда ледоруб был как раз тем самым «увесистым» — ВЦСПСовским)) конечно, щас бы я хрен это делал Пецлом)))

Что можно делать ледорубом, помимо страховки на снежно-фирновых, осыпных и травянистых склонах:

1) Чесать спину (себе и товарищу)

2) Открывать консервные банки

3) Рубить дрова

4) Выкапывать снежную пещеру, место под палатку в снегу

5) Отбиваться от хулиганов

6) Размешивать сахар в чае, кофе

7) Использовать как зубочистку, если клюв еще не затупился

8 ) Выкапывать большие камни, расчищая площадку под палатку

9) Забивать гвозди, колышки от палатки (если таковые используются)

10) Колоть орехи ….

Вот думаю, чтобы еще предложить? :)

:)))) Особенно 6й и 7й пункт понравился))

Всё правильно, устройство должно быть многофункциональным, чтобы оправдать свою массу:)

11) работать в шахте

12) использовать как вскапывающее устройство в комплекте с лошадью на поле (забыл, как называется)

13)…

дык, не только открывать консервы, им ещё и есть вполне удобно.

ещё можно использовать в качестве домкрата, чот поднимать тяжёлое, если плечо длинное (т.е. шакалы вряд ли подойдут).

да, гвозди забивать, но и вытаскивать их тоже можно)

ещё удобно клювом выкалупывать мелкие острые камни из подошвы вибров.

ну и святое: сдувать с него (из дырочек) снег в лицо ближнему; стучать ближнему по каске (без постукивания, фраза «а я ведь говорил, что лучше тут не лезть!» выглядит просто никакой); зимняя весёлая игра «поцелуй свой ледоруб»

ааа, самое главное!: фотографироваться!)))) ну, для солидности)))

> зимняя весёлая игра «поцелуй свой ледоруб»

:-D :-D :-D

Ещё удобно грязь из под ногтей доставать:)

Ну и стучать по каске это да)) в качестве нравоучения:)

…я вообще считаю, что тот кто не целовал ледоруб на морозе (ну хотя бы в -20) не может носить гордое звание альпинист

:D

2 Strannik:

вскапывающее устройство — плуг)

13) … я один раз играл в гольф в помощью ледоруба и пустого газового балона) При чём, пустой баллон архинужная вещь! …ну ооочень хотелось по нему шандарахнуть) …потом долго искал((

итак: №13 — Гольф.

Ох и нафлудили :)))

Разрешите тогда и мне вставить свои 5 коп.

Цитата из википедии:

«Ледоруб напоминает по внешнему виду кирку, он состоит из головки, штычка и рукоятки. Головка имеет также клюв и лопатку.»

Что может подумать новичок, прочитав это? :)

Наверное то, что ледоруб должен выглядеть именно как тощий пингвин …. впрочем, если представить тощего пингвина, то моему предположению можно верить ;)

А у меня тут еще один вопрос созрел к автору темы. Это вот столько он ехал по снегу при самозадержании? О_о

http://alp.org.ua/wp-content/uploads/2011/05/IMG_0285.jpg

Точно, плуг! Как я мог забыть!))

Вики не врёт, ледоруб действительно похож на кирку:)

Нет, это он несколько раз срывался и зарубался:)

> Нет, это он несколько раз срывался и зарубался:)

Ну тогда нормально.. а то ведь иногда на такой дистанции скольжения по склону могут только уши доехать до низу, если например это не чисто снежный склон, а с камнями

В альплагере за 3 недели (очень повезло с погодой) закрыли 3 разряд и сделали превышение, сходили 3Б. Считаю, такая школа будет лучшей подготовкой для горных походов 2-3к.с., чем горная 1-а.

Ну Вы сравнили!:)) Это если сказать «5-ка на Алтае лучше подходит для 2-ки на Кавказе, нежели Крымская единичка»)) Конечно это несомненно лучший опыт, там атмосфера совсем другая, опыт, настоящий! Там действительно человек получает опыт! Про это же речь даже не шла! Просто Крым близко. И как сказано в одной из вышеданной мной ссылке (http://92.249.121.172/node/5135), не все новички (не зная, понравится им горный туризм или нет) готовы потратить определённую сумму денег для поездки на Кавказ. Поэтому идут в Крым, дабы убедится, что это их занятие.

Я сравнивал с горной 1-й на Кавказе, потому что не вижу в ней большого смысла. В обоих случаях нужно тратить деньги на дорогу, но опыт, количество технических препятствий и их сложность несравнимы. Крым необходим, спору нет.

Учитывая расходы на кавказ (а поездка и начальная закупка нормальной снаряги — это больше штуки $), неплохо определиться уже здесь. Ехать на кавказ с дедушкиной (клубной) снарягой, чтобы понять, хочешь ли ты этим заниматься, удовольствие сомнительное.

Да, со всем согласен. Об этом как раз и речь:)

Поздравляю, Серёга, хорошо сходили!

Спасибо, Колян!:)

Хороший детальный отчёт!

По вашему маршруту надо зимой ходить эдак в январе, и снега по развилку и егеря в спячке, сам был на Роман-Кош 27-го декабря и 6-го января, ни одного лесника не видел, зато турья шныряло видимо-невидимо, как-будто не в горы вышел, а на рынок :)

И зимой пойдём, если всё будет ок:)

Пойдем! Куда мы денемся)

А мы вот с 2-ки вернулись)

Зимой такой поход лучше делать с дневными выходами из базового лагеря в Алуште. Это значительно безопасней и есть транспорт для подъездов и значительно дешевле Карпат.

Любители в выходной могут и искупаться.

Это будет называться не поход, а однодневные прогулки в горах.

Горным этот поход называть никак нельзя. Иначе если опираться только на перевалы, то перевал высотой метров 600, но со сложными скальными спусками и подъёмами давайте тоже считать «горным» препятствием. Ну смешно, учите географию. Определяющим является ещё и район, высотность. Нахождение именно в ГОРНОМ районе, а не в среднегорье и малогорье. Ну никто же эти географические понятия не отменял!

Да ещё и прохождение перевалов в условиях высотной адаптации! Вот это ГОРНЫЙ поход.

Никто не спорит, что эти перевалы легки и являются скотопрогонными тропами, но они не в высотном и массивном горном районе, их прохождение не в условиях высотной адаптации с попеременным набором и сбросом набора высоты и соответственно восхождение на такие перевалы не является протяжённым.

Короче, посмеяться, а новичков пожалеть. Ведь они реально решат, что теперь Кавказ им что раз плюнуть.

Марина (Гость)

дык, эта… а чивой та жалеть-та? мож сразу на кол? неча бедолагам жить и мучатся такими. Внемли мне Гость-Марина, ибо глаголю истинно: НЕЧА!

…паки, паки, помолимси :(

Ну всё верно, Марина, тропа выше 3000м гораздо круче технического препятствия высотой 600м. Всё правильно. Давайте ходить по тропам (это ж по географии-то — перевал!). И не будем тренироваться в Крыму, а сразу будем ехать «покорять» Кавказские «перевалы». А ходить на перевалы выше 1Б не будем (ведь там уже скот не гонют). А тех, кто ходит крымские псевдо-недо-перевалы очень похожие на некоторые Кавказские (на которых по крайней мере можно ощутить,что такое сложный перевал) — всех на костёр за ересь!

Ура, товарищи!:)

(Простите за пафосность, уж очень обрадовал меня Ваш пост)