8-го августа 1786 года доктор Michel Gabriel Pacard и Jacque Balmat покорили Монблан. Часто утверждается, что в этот день был рожден альпинизм, другие же утверждают, что в этот день была рождена эра альпинистских гидов, но конечно же эта дата не объявила рождение ледоруба. Картинка показывает Balmat, который держит длинный шест с металлическим шипом, а топор с короткой рукояткой пристегнут к его поясу.

Ледоруб был создан около 1840 года, объединив эти два предмета в одно целое. В течение некоторого периода времени лопатка ледоруба напоминала тесло и имела вертикальное направление, продолжая линию древка, так же как у топора. Такой же была и конструкция ледоруба, который использовал Michel Croz, гид из Whympher в 1860 году.

Заявление, что приспособление, используемое гидом из De Saussure, Jean-Pierre Cachat по прозвищу Игла (The Aiguille) было первым ледорубом — весьма сомнительно (рис. 3). Мы видим крюк с острой кромкой, закрепленный крупными гвоздями к древку. Изогнутый наконечник скорее выступает в роли крюка, а не лезвия ледоруба.

Один из сакральных текстов альпинизма «Fiorio e Ratti — Опасности альпинизма и правила их избегания — итальянского Альпийского Клуба (центарьный офис) Турин, 1989 год» («Fiorio e Ratti — The dangers of mountaineering and rules to avoid them — by the Italian Alpine Club (central office) Turin 1889» ) говорит о шестах и ледорубах: эти два инструмента — неизменные спутники альпиниста в зависимости от трудности и типа восхождения. Также является очень полезным иметь группе альпинистов топор для льда во время крутых подъемов по снегу или льду«.

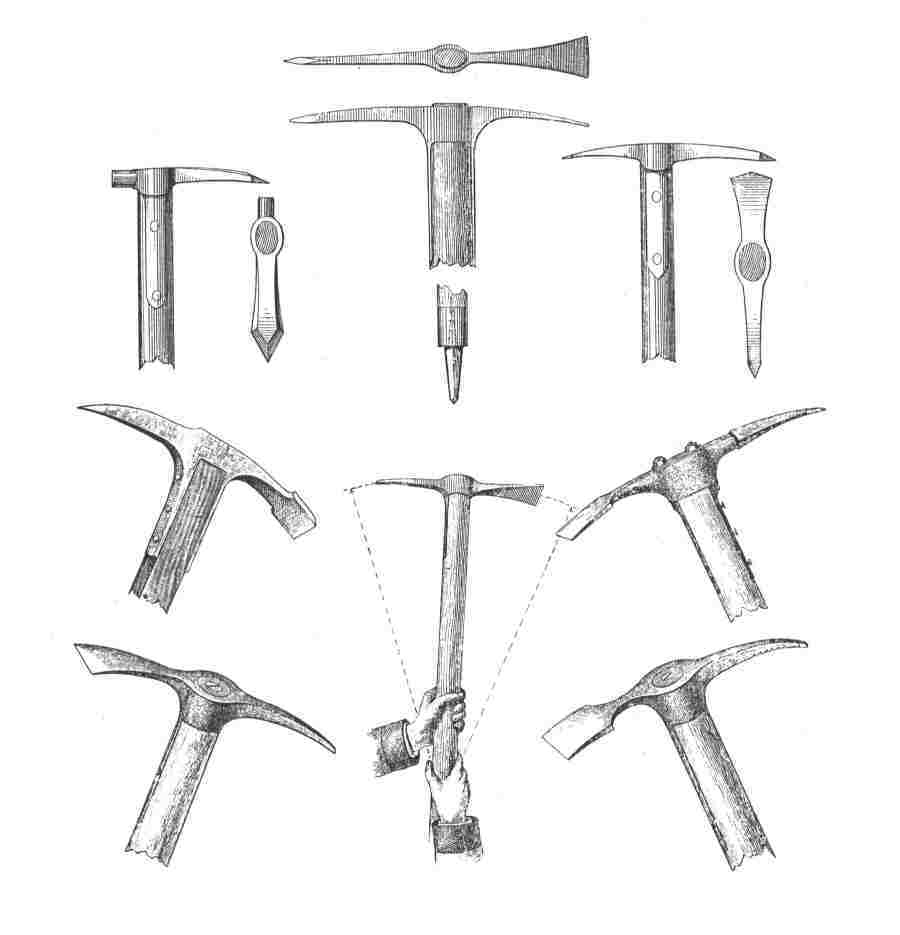

Прежде всего, инструмент должен способствовать рубке ступеней при отсутствии кошек, которые вошли в употребление гораздо позже. Ледорубы должны быть достаточно тяжелыми, около 2-х килограмм, для легкой рубки льда, и лопатка должна быть соосной лезвию, которое в свою очередь перпендикулярно древку, ледоруб напоминает по весу и размерам кирку» (рис.5) . Видны различные интерпретации инструмента до появления кошек. Вот что написал Mr. Leslie Stephen в Альпийском журнале (Alpine Journal) в 184 году,- он рекомендует клиентам, использующим альпенштоки следующие: «я должен взять на себя смелость утверждать из наблюдений, что я никогда не вырубаю ступени, так как я могу заставить гида делать это для меня, во-первых, потому что гид может сделать это намного лучше, и, во-вторых, потому что ему платят за это (…)«.

Очень важно обратить внимание, на то, что много «новых изобретений», которые мы видели за последние годы, уже использовались более чем столетие назад: треугольные струги или возможность снятия головки точно так же как на ледорубе Zgsmondy, массой 2 килограмма, или ледоруб, принадлежащий первому гиду Courmayeur — Julien Grange , «the Berge «, на шоу в музее гидов в Courmayeur.

Главный поворот в развитии произошел в начале 19 века. Широко распространяющиеся кошки приводили к сокращению потребности в рубке ступеней во льду, альпинисты все чаще заканчивали свои восхождения на более сложных участках, чем раньше. Начала меняться и техника восхождений. Стала уходить в прошлое необходимость в рубке ступеней. 354 ступени на Mur de la Cote в 1838 году понадобилось Marie-Henriette d’Angeville для восхождения на пик Монблан и 3000 ступеней, или 90 000 ударов ледорубом понадобилось бы Grosshorn в 1930-х.

Появляются ледорубы, у которых длина клюва вдвое длиннее лопатки; древко сокращается примерно до 2/3 высоты альпиниста, появляются головки с зубьями, улучшающими фиксацию:

Годы между двумя мировыми войнами прошли в усовершенствовании конструкции и техники использования кошек, сокращая длину и вес ледорубов, но, не приводя к значительным изменениям дизайна.

Конец 2-й мировой войны ознаменовался увеличением интереса к альпинизму. Инструменты укорачивались, становились более легкими, улучшались их характеристики в рамках традиционного дизайна вплоть до середины 1960-х. Вопросы безопасности и технических возможностей стали частично дифференцированными.

Дискуссии по нормам безопасности начались OAV -Kosmath в 1960-х годах и были продолжены DAV — Schubert в 60-х и 70-х годах. Соглашение по нормам было достигнуто только в 1978 году Комиссией Безопасности UIAA. Эти обсуждения закончились принятием металлических сплавов для изготовления древка вместо традиционной древесины.

Все чаще слышались призывы к использованию технически более агрессивного и изогнутого наконечника ледоруба. Но это было не так легко осуществить, поскольку Yvon Chouinard (Climbing Ice) говорит в 1966 году «требуется вмешательство Donald Snell , чтобы убедить очень консервативные фабрики Charlet изготовить 55 сантиметровый ледоруб с изогнутым наконечником для сумасшедших американцев. В те дни 55 сантиметровый ледоруб был сам по себе достаточным сумасшествием, а не только изогнутый наконечник! » Идея была правильной и успешной. Шотландцы производили значительно более изогнутые и более короткие ледорубы, которые удовлетворяли их специфическим потребностям.

В начале 1970-ых концепция «piolet traction» становилась все более и более популярной, и, в 1975 американец Forrest (Mjollnr) и француз Simond Chacal (создатель модульного лезвия) предложили идею изменить форму головки на форму, напоминающую банан — форма, которую используют и по сей день. В 1976 Lowe предложил трубчатое сменное лезвие — источник дебатов противников и приверженцев данного вида головки ледоруба и по сей день. В начале 1980-х годов получили распространение модульные инструменты благодаря Simond, Grivel, Stubai, Lowe. Спустя несколько лет была представлена первая модульная головка из легкого сплава (Charlet), а в 1986 году сначала Grivel, а позже и Charlet использовали старую английскую идею (EBOC) эргономичного изогнутого древка.

Как нам представляется, следующий этап развития будет состоять в ориентации к экстрему: микст льда и скал, тонкий либо натечный лед, трещины и плиты; другими словами — эволюция микстовых восхождений. Это исследование стало основополагающим фактором в разработке новых «специализированных» инструментов (Grivel Anchorage 1996 год, и Grivel Mixte 1997), обеспечивающих безопасные восхождения по скалам.

Источник: grivel.com.ua