Эта тема поможет разобраться с основными названиями, понятиями связанными с веревками. Здесь не будет сравнения производителей и отдельных веревок это скорее ликбез на тему «что такое веревка и с чем ее едят». В первую очередь стоит разделять веревки по сфере их применения. Это динамическая веревка, статическая и репшнуры. Нас интересует первый вид — динамическая веревка или просто динамика, т.к. именно с ним нам и приходится иметь дело чаще всего. Замечу лишь, что статическая веревка предназначена для спуска/подъема по веревке (каньенинг, спелеология, промышленный альпинизм) и как правило имеет толщину 9-12 мм, репшнуры являются вспомогательными веревками (различного диаметра 4 — 8 мм) и сами по себе для непосредственной страховки (верхняя, нижняя, спуск по веревки и т.д.) не применяются.

Стандарты и нормы

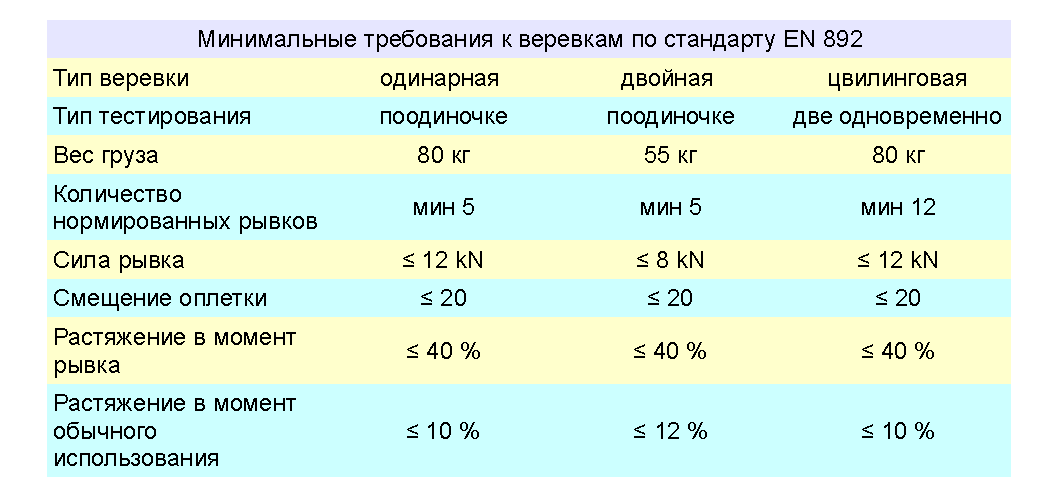

Все веревки предназначенные для страховки в горных видах спорта сертифицированы в соответствии с европейскими стандартом EN 892. Т.е. не стоит такой значек на веревке, лазить с ней нельзя. Дополнительно существуют нормы УИАА (UIAA 101) для страховочных веревок, но они во много совпадают с EN 892, а так как нормы EN являются обязательными, а UIAA нет, то производители веревок тестируют веревки лишь по одному EN стандарту.

Разновидности веревок

Одинарная веревка

![]() С этим типом нам приходится сталкиваться чаще всего. Предназначена (в зависимости от характеристик) для альпинизма, скалолазания, ледолазанья и прочего. Как следует из названия для страховки достаточно использовать одну веревку. Толщина веревок колеблется от 9 до 10,5 мм, весят 53-83 гр./метр. Служат в среднем от 3 до 5 лет в зависимости интенсивности и условий использования. Выпускаются длинной от 50 до 70 метров. Тестируются с весом в 80 кг.

С этим типом нам приходится сталкиваться чаще всего. Предназначена (в зависимости от характеристик) для альпинизма, скалолазания, ледолазанья и прочего. Как следует из названия для страховки достаточно использовать одну веревку. Толщина веревок колеблется от 9 до 10,5 мм, весят 53-83 гр./метр. Служат в среднем от 3 до 5 лет в зависимости интенсивности и условий использования. Выпускаются длинной от 50 до 70 метров. Тестируются с весом в 80 кг.

Двойная веревка

![]() Легче и тоньше одинарной. Однако для страховки применяются сразу две веревки, которые могут быть вщелкнуты в оттяжки в шахматном порядке (сначала одна, потом другая) или сразу обе в один карабин. Такие веревки применяются в основном в альпинизме. Часто в горах приходится дюлферять на всю длину веревки (50-60 м), где тащить из-за этого 2 тяжелых одинарных веревки не целесообразно. К тому же вероятность перебить сразу две веревки камнем ниже, а значит хоть какая то страховка да и останется. Еще одно преимущество техники хождения на двойной веревке это снижение трения и спрямление страховочной веревки, что дает ряд преимуществ и влияет на качество страховки. Диаметр двойных веревок 7,7-9,5 мм, весят 38-53 гр./метр, выпускаются длинной 50-70 метров. Срок службы сопоставим с одинарными веревками. Допускается применение данных веревок по одиночки, но исключительно для верхней страховки. В отличие от одинарных веревок двойные тестирую с весом в 55 кг (каждую в отдельности).

Легче и тоньше одинарной. Однако для страховки применяются сразу две веревки, которые могут быть вщелкнуты в оттяжки в шахматном порядке (сначала одна, потом другая) или сразу обе в один карабин. Такие веревки применяются в основном в альпинизме. Часто в горах приходится дюлферять на всю длину веревки (50-60 м), где тащить из-за этого 2 тяжелых одинарных веревки не целесообразно. К тому же вероятность перебить сразу две веревки камнем ниже, а значит хоть какая то страховка да и останется. Еще одно преимущество техники хождения на двойной веревке это снижение трения и спрямление страховочной веревки, что дает ряд преимуществ и влияет на качество страховки. Диаметр двойных веревок 7,7-9,5 мм, весят 38-53 гр./метр, выпускаются длинной 50-70 метров. Срок службы сопоставим с одинарными веревками. Допускается применение данных веревок по одиночки, но исключительно для верхней страховки. В отличие от одинарных веревок двойные тестирую с весом в 55 кг (каждую в отдельности).

Цвилинговая веревка

![]() Еще легче и тоньше чем двойная веревка. Но допускается вщелкивание обоих веревок только в один карабин (никакого шахматного порядка!). Выпускаются диаметром 7-8 мм, вес 37-45 гр./метр, длина 50-70 метров. Тестируются на рывок с весом в 80 кг, но обе одновременно. В целом же этот тип веревок идентичен двойным.

Еще легче и тоньше чем двойная веревка. Но допускается вщелкивание обоих веревок только в один карабин (никакого шахматного порядка!). Выпускаются диаметром 7-8 мм, вес 37-45 гр./метр, длина 50-70 метров. Тестируются на рывок с весом в 80 кг, но обе одновременно. В целом же этот тип веревок идентичен двойным.

Для чего нужно такое разнообразие?

В погоне за облегчением теряется прочность веревки. К тому же чем меньше диаметр, тем выше вероятность разрыва на остром перегибе (край скалы, камня). По этому у каждой веревки свое предназначение, где экономия веса должна быть обдуманна и продиктована предстоящими условиями восхождения.

Тесты

По каким критериям тестируются веревки? Для показателя надежности достаточно принять во внимание четыре критерия: количество нормированных рывков, сила рывка, растяжение и смещение оплетки.

Нормированный рывок — это рывок с фактором 2. Чем больше может их выдержать веревка, тем лучше и надежнее она.

Нормированный рывок — это рывок с фактором 2. Чем больше может их выдержать веревка, тем лучше и надежнее она.

Сила рывка — максимально допустимая энергия, которая передается на страхуемого (сорвавшегося). При нагрузке свыше 6kN (килоньютонов) или 600 кг опасность получить травмы мышечного корсета, внутренних органов и костей очень велика. Т.е. веревка должна поглотить энергию за счет своего растяжения.

Растяжение — удлинение веревки в момент рывка. Это показатель влияет на силу рывка чем больше растяжение, тем меньше сила рывка.

Смещение оплетки — максимально допустимое смещение оплетки относительно центральных (основных несущих) жил. Чем больше смещение тем ниже надежность и срок эксплуатации веревки.

Есть еще один важный критерий, который не учитывается в стандарте EN 892 это нормированный рывок (фактор рывка 2) через острый край 3-5 мм. Этот критерий учитывается стандартом UIAA 101, но он не является обязательным.

Срок использования

Что же касается срока годности, то как упоминалось выше здесь релевантным является интенсивность использования. При нормальных условиях хранения, умеренной интенсивности использования (об этом свидетельствует износ оплетки), отсутствии химических загрязнений (краски, кислоты, щелочи) срок службы веревки составляет около 5 лет. Однако стоит учесть, что производители дают гарантию максимум 3 года. Да же при идеальных условиях хранения, не большой интенсивности использования и отсутствии каких либо внешних повреждений рекомендуется отбраковывать веревку после 7 лет использования.

Фактор рывка

Основным критерием надежности веревки являет ее способность выдержать пять и более нормированных рывков при это сила рывка (нагрузка на сорвавшегося) не должна превышать 12kN. Нормированный рывок это симулируемый срыв с фактором рывка равным 2. Фактор рывка это коэффициент серьезности (опасности) срыва. Существует элементарная формула для вычисления фактора рывка: высота падения разделенная на все длину веревки между страхующим (его страховочным устройством) и страхуемым.

Силу рывка, которая приходится на сорвавшегося, (напомню, что выше 6kN риск получить травму велик, а максимальная допустимая нагрузка не должна превышать 12kN) вычислить «на лету» очень сложно. Важно знать, что на силу рывка в большей степени влияют три фактора: вес страхуемого, фактор рывка и свойства веревки (коэффициент жесткости или способность растягиваться).

Дополнительно снизить силу рывка можно применяя динамическую страховку, т.е. осознано протравить некоторое количество веревки через страховочное устройство или иными манипуляциями («движение навстречу», прыжок верх и т.д.) плавно(!) погасить энергию рывка. Противоположностью динамической страховки является жесткая фиксация веревки во время срыва, например на станции.

Отсюда можно сделать следующие выводы:

Фактор рывка меньше 0,3 — риск минимален

фактор рывка 1 — большая степень риска

фактор рывка 2 — очень высокая степень риска

Фактор рывка выше 2 — большая вероятность разрушения точек страховки, обрыва веревки, получения травм внутренних органов и скелета (не зависимо от контакта с поверхностью скалы)

Автор статьи: Максим Фойгель

Источник статьи: goclimb.info

«Фактор рывка выше 2 – большая вероятность разрушения точек страховки, обрыва веревки, получения травм внутренних органов и скелета»

Я не могу сообразить, как фактор рывка может быть больше 2. Во время полёта сорвавшегося страхующий быстро-быстро выберет пару метров верёвки, а перед рывком жёстко закрепит?

Да в скалолазании такого быть не может по определению. Однако вероятность фактора рывка выше 2 существует. В качестве примера возьмем фиаферата:

Вертикально натянутый стальной трос — расстояние между пунктами закрепления 5м.

Самостраховка длиной 1м.

Срыв происходит в верхней точке закрепления троса. Сорвавшийся пролетает 6м, при этом длина веревки 1м. Даже амортизатор не в состояние погасить рывок с фактором 6.

Ага, еще при высотных работах может быть.

Тогда, какой смысл в тросе? Руками придержаться, если нет_зацепок/не_можешь_найти? Иллюзия страховки.

На вертикальных участках виа фераты по-моему не бывает 5метровых пролетов.(могу и ошибаться)

Кроме того, используется специальная самостраховка с компенсатором. Даже специально пишут, что с обычным самострахом нельзя ходить виаферраты.

Статья интересная, но очень уж короткая, малообзорная. Автор не задавался целью рекламировать никакой фирмы, и на том спасибо, но мог бы прокомментировать и другие свойства верёвок. Хотя возможно он решил оставить некоторое поле деятельности и для других…

Одно утверждение автора мне кажется не совсем точным:»…репшнуры являются вспомогательными веревками (различного диаметра 4 — 8 мм) и сами по себе для непосредственной страховки (верхняя, нижняя, спуск по веревки и т.д.) не применяются.»

Чуть чуть поправлю автора. Репшнуры применяются не только как вспомогательные веревки, но и как активные элементы страховки (а это далеко не вспомогательная роль)

1.как элемент блокировковки точек страховки на станциях. Например способом Корделет. В данном случае рекомендуется репшнур диаметром 7.5 -8.0 мм.

2.Из репшнуров вяжут узелковые закладки. (для этого и предусмотрено такое количество диаметров репшнура). Собственно с этого и начиналось понятие «закладка».

3.Репшнур используется для подстраховки в качестве схватывающего элемента а) при спусках (диаметр 7.5-8.0 мм) б) при спасательных работах «метод двух схватывающих узлов» (7.5-8.0мм)

4.При устройстве «микрополиспаста» для «расстяжения станции» (диаметром 6.0-8.0мм)

4.Для устройства реверс-станции при «наращивании верёвки». (диаметр 8.0 мм)

Фактор 2 теоретически существует при расчете. фактически он в пределах 1.86-1.9((по разным источникам), связано это с наличием элластичных отрезков страховочной цепи — динамические свойства верёвки, небольшие растяжения в станции, оттяжках, беседке, ну и в конце концов податливость самого тела, это если не «протравливать» верёвку в страховочном устройстве. А некоторые устройства «так любимые многими из нас» не позволяют осуществлять эффективного протравливания. Но статья не об этом.

Фактор 0.33 можно получить при правильной страховке только в верхней части верёвки, если речь идет о «лидировании» а не о подходе на станцию снизу. При отходе от «станции» с нижней страховкой, при стремлении к этой цифре, у нас между точками будет очень очень близкое расстояние, (то есть будет необходимость таскать дополнительное железо). Именно поэтому в расчет удобнее применять фактор 1. При факторе 1 и волки сыты и овцы целы.

Спасибо Серега. Теперь информации даже с избытком!

AVK, я не любитель виафераты (не одной еще не ходил), по этому объяснить не могу почему так вот ходят. Однако люди ходят и в основном абсолютно нулевые в горном спорте, от того и происходят ЧП. Да это действительно иллюзия страховки — виаферата один из коварнейших активных видов отдыха, вроде все безопасно, но не тут то было.

sas, даже при участки в 3м фактор будет равен 3, а этого более чем достаточно. Я очень сомневаюсь, что амортизатор сможет погасить такой рывок. Дальше больше, карабин самостраховки в момент контакта с нижней точкой закрепления троса будет работать на излом. Сколько он держит в таком случае? Думаю не боль 6 kN. Но если честно, то на таких потенциально опасных участка используют дополнительно страховочную веревку.

Ну и дело то не виаферате. Это был всего лишь пример на вопрос о факторе рывка выше 2. Он маловероятен, но возможен. От обсуждения нюансов хождения виафераты я устраняюсь:)

terrorist, спасибо за дополнение к статье. Конечно же я понимаю зачем нужны репшнуры. Возможно я подобрал не самое лучшее выражение. Мне хотелось подчеркнуть, что репшнур нельзя использовать ни для нижней, не для верхней страховки. Ваше рассуждения о факторе рывка основываются на альпинистском опыте это комментарий совершенно верный. Но опять же вы все стараетесь переложить в «один карман». Статья ведь обще познавательная. Мне показалось, что человеку не искушенному будет полезно узнать о некоторых фактах. Что он с это информацией будет делать это уже отдельный вопрос. И по поводу фактора рывка, и методов страховки, и о нагрузках возникающих в момент срыва можно целую лекцию прочесть, часов на 6:) Единственный вопрос к вам, какие свойства веревок я не упомянул, которые заслуживают внимания?

Господа, спасибо за критику! Вы опытные альпинисты и разбираетесь в вопросе, прошу не забывать, что статья рассчитана не на вас:)

Уважаемый Фойгель!

Я не считаю, что я критиковал вас. Мне статья понравилась. Думаю, что достоверной информации, много не бывает. Потому я и написал: «Статья интересная, но очень уж короткая, малообзорная». Если бы в статье были ещё пункты о водооталкивающих свойствах верёвки или особенностях плетения рубашки разных верёвок, или конструктивные особенности внутреннего строения, статья бы только выиграла. Эти нюансы интересуют не только опытных но и начинающих альпинистов. Понятно, что трудно объять необъятное, но попробовать можно.

За попытку спасибо.

Я бы еще добавил о факторе рывка. При факторе 1,5 и выше опасность кроется следующем: (1) самое основное это нагрузка на последнюю точку на которой произошел срыв; (2) сила рывка (не путать с фактором рывка), которая действуют на конец веревки с сорвавшимся; (3) Та же сила, но на другом конце, т.е. где страхующий;

Если нагрузки представить так:

F1 — сила действующая на страхуемого (сила рывка)

F2 — сила действующая на страхующего

F — сила действующая на последнюю точку страховки

Fтр — сила трения на перегибе последней точки страховки

То получается, что большая опасность кроется в вырыве верхней точки и разрыве оттяжки, потому что F=F1+F2.

Страхующий чувствует только F2=F1-Fтр. Fтр составляет около 30% Это говорит о еще одной проблеме. А именно мы не чувствуем всю силу рывка и не можем страховать динамически в альпинистских условиях. Не говоря о том, что на станции это практически не возможно. К этому можно добавить трение о выступы и другие точки. Другими словами срыв с фактором 1 на альпинистском маршруте может оказаться фатальным.

Вот результаты тестов немецкого альпийского клуба, там много чего приводится, ограничусь одни страховочным устройством ATC от BD. Наверное все знают

Симулирован срыв с фактором 0,4 на скалодроме, вес сорвавшегося около 80кг:

— с протравливанием вышло так, почти 2м протравил на верхнюю точку нагрузка 2,7 kN

— без протравливания (непроизвольное протравливание 20см) на верхнюю точку нагрузка 5 kN

Остальные страховочные устройства иду по возрастающей: восьмерка, узел УИАА, григри.

Не трудно представить нагрузку на верхнюю точку в реальных альпинистских условиях при срыве с фактором 1.

Действительно очень важным параметром срыва является фактор рывка. Если вспомнить то он выводится из формулы

к=H/L/

Где Н — глубина падения груза

L — длина вовлеченной в работу верёвки.

Реально L=L+Lr

Где L вовлечённый в работу отрезок верёвки

Lr -растяжение вовлеченной в работу верёвки при восприятии нагрузки (иногда при отсутствии спрямления верёвки в работу включается только отдельный участок верёвки несмотря на то что выдано со станции гораздо больше.Этот реальный фактор окажется больше , и нагрузка на верхний крюк соответственно больше)

Lr -верёвки обычно пренебрегают, из-за не очень значительных приращений нагрузок, по стравнению с L.

Не смог найти статью с испытанием при к=0.4 от (DAF) потому пришлось самому просчитать в обратном порядке глубину падения человека весом в 80 килограммов. Получилось 3.75 метра.

Считал по приведённым формулам

R=F+F1= 500кг=5kN

где F=P x H P=80кг H= неизвестная величина

F1=2/3F

Какие страховочные прибамбасы выдержат данную нагрузку?

-Камелот 05 выдерживает по паспорту 8kN, (1 и более уже 14 kN)

-закладка тросовая с тросиком диаметром 4-4.5 мм выдерживает 08-10 kN,

-с крючьями не всё так хорошо, но статистические 30% из всех правильно забитых (вертикальных или горизонтальных крючьев) выдерживают те же 9-10 kN.

-Якоря и топорики выдерживают ту же нагрузку.

Давайте рассмотрим предлагаемый «безопасный» коэффицент 0.33.

Предположим что «нулевой» или он же «собирающий карабин станции стоит на высоте 1.1м над полкой. Первую точку которую может поставить человек среднего роста прямо со станции примерно на высоте 2.1м дальше чтобы соблюдалось соответствие К=0.33 вторую надо ставить через 0.2 м от первой, третью через 0.25 от второй извините дальше не стал считать потому что это не относится к альпинизму.

Вариант при К=1.0 При тех же условиях «нулевая» на 1.1 первая на 2.1 вторая через 1.0 метр от перой. Третья через 2.0 м от второй, ну и так далее.

Нагрузка которая будет на «третью» точку при падении с фактором к=1 при весе 80 килограммов примерно 1070 кг (R=2/3F=F F=80х8м=640кг.

Что выдержит такую нагрузку? -очень многие элементы страховки, тем более их пока ещё много на полочках.

Рассмотрим вариант «мягкий»

выдано с установкой точек страховки 40 метров, после последней точки лидер пролез 5 метров и не успев встегнуться улетел на 10 метров, плюс растяжение, плюс какое-то расстояние в страховочном устройстве ( очень хорошо когда протравливают веревку переводя энергию падения в тепло, но сегодня народ просто намертво зажимает верёвку в АТС или Восьмерке или ещё в чём, и получается только непроизвольное протравливание). Ну да ладно пренебрегаем этими мелочами и получаем к=10/45 = 0.22 то есть даже меньше чем 0.33. Безопасно? По фактору да! Точно? Подумаем.

Нагрузка на верхнюю точку 800+532= 1332. Практически все тросовые закладки не выдержат этой нагрузки, камелоты мелких размеров тоже вне работы, остаются только крупные элементы они выдерживают нагрузку 1.4кN но подходящей щели не было и пришлось ставить тросовую закладку. Как можно уменьшить опасность разрушения данной точки? Поставить компенсатор рывка. Но у меня его нет! Остаётся «протравливание» верёвки, а этому приёму сейчас практически не учат надеясь на динамические свойства верёвки.

Как бы вывод: если от станции идти примерно с такой установкой 1+1+2+4+ сколько? то если вы не выбегаете болшьше чем 5 метров, за последнюю точку страховки, то ничего особо серьёзного с вами при свободном полёте не произойдет. При некоторых допусках конечно. Например что вы не будете при 10 метровом срыве ставить закладку несущая способность которой 2 kN. или по ходу падения под вами не появится «внезапно» полка (или другое препядствие).

Ещё один вывод, не всегда возможно соблюсти даже то что я сейчас написал, потому стартуя со станции лучше использовать закладки с большей несущей силой. А если известно что со следующей станции очень трудно организуется страховка элементами, и при этом достаточно трудное лазание сразу от «нуля», тогда делайте «Clip-up» -забегайте на следующую верёвку с предыдущей, делайте там первую точку, потом возвращайтесь на станцию и собирайте её как и планировалось. Что это даст? Вы даже не стартовав с верхней станции имеете более безопасные условия по фактору рывка, чем если бы вы просто стартовали со станции.

Первоначально статья была о том, что необходимо знать о динамических веревках. (Минимальный набор знаний) все что вкоментах уже выходит за пределы начальной подготовки но тоже интересно.

Практически — страхуясь через 2-3 метра, вы фактора 2 не получите (исключение — начало движения от станции) Бороться с этим просто. Перед тем, как принять второго, вылезти выше и установить первую точку на след. участке.

Естественно если начало сложное и есть риск падения.

Про виа феррату — видел только одну, спускался по ней после восхождения на Чиветту — это восновном, простые и средней трудности скалы, крутизна градусов 50-60, везде трос, точки закрепления метра через 3, там где полого — реже. Там где отвесные стенки (метров по 5) в скалу вмурованы металические ступени.

Но при этом НС довольно часты.

Вот ссылка на статью с тестами DAV: http://www.alpenverein.de/template_loader.php?tplpage_id=85&mode=details&id=1226

Далее, я не совсем уверен, что L+Lr справидливое выражение. Не уверен, потому что нельзя учитывать растяжение вервки для подсчета фактора рывка. И еще, большое трение на пергибах и на точках влияет конечно на качество страховки, но сказывается ли это на факторе рывка математически… я не уверен. Это может быть хорошим поводом для теста таких вот ситуации. Было бы не плохо провести испытания со всеми вытекающими.В общем это интересный вопрос, но ни опровргнуть, не согласится я с ним не могу.

А вот эти формулы мне не совсем понятны:

R=F+F1= 500кг=5kN

где F=P x H P=80кг H= неизвестная величина

F1=2/3F

Можно по подробнее, чтотакое «не известная величина» и как понимать F1=2/3F, и перменная Р это что?

Может я сам себя запутал?

И последнее. Точка может выдержать рывок с фактором 1 сама по себе, т.е. нагрузки выдержит материал из которого она изготовлена, а вот порода? Все ведь зависет от размера щели, угла схождения (конусности) стенок щели. Ну понятно, что теория и практика красходятся часто. По этотому и выразился, что фактор 1 уже весьма опасен.

P.S. фойгель это я:)

Статья хорошая, но выводы о факторах рывка странные.

1. При падении с небольшим фактором, но большим полётом, к примеру, 10 метров полёта при работе 50 метров верёвки — фактор рывка теоретически 0.2, а практически можно костей не собрать. Полёты условно безопасны только в нависаниях или вдоль гладких вертикальных стен. И всё равно, если пролететь метров 30 вдоль гладкой стены, то может приложить мама не горюй.

2. Теоретический фактор рывка не учитывает трение в карабинах. Если верёвка не идёт вертикально вверх, то реальный фактор может быть произвольно большим. Скажем, если верёвка заклинит где-нибудь.

Вот здесь ukclimbing.com/articles/page.php?id=647 говорят, что если угол изгиба верёвки 20 градусов, то при прохождении 5 оттяжек фактор 0.3 возрастает из-за трения вдвое.

Спасибо за ссылку. К сожалению я не владею немецким. Но все равно спасибо.

Для начала. Важность влияния фактора падения на само падение, по сравнению с другими параметрами было подмечено попутно при испытаниях на прочность и носило характер эмпирический, то есть сначала были цифры, а потом под них подвели формулы. Другое дело что эти цифры проверены неоднократно и в разных лабораториях. При этом некоторые параметры из окончательных выводов убирались. Например удлинение верёвки, например разница в весе, и так далее.

Я не имея данных об испытании с k=0.4 решил теоретически рассчитать с какой высоты упал предмет весом в 80 кг. Н — высота падения.

R -так обычно обозначают «реакцию» на «силу» .

К примеру R=F это означает что силы уравновешены, точка либо стоит неподвижно, либо движется равномерно (без разнознаковых ускорений) по заданой траектории.

30% если записать в десятичных получается 0.33 если в дробях 1/3

«Далее, я не совсем уверен, что L+Lr справидливое выражение. Не уверен, потому что нельзя учитывать растяжение вервки для подсчета фактора рывка» — При испытаниях принимаются к сведению все параметры в том числе и эти. Другое дело, что для широкого «круга пользователей» оставляют только те параметры, которые влияют на ситуацию кардинально. Например нагрузка при падении 80кг составила 1330, но при этом если учитывать динамические свойства верёвки, часть этой нагрузки погашена именно ими. Составлять это может ну к примеру килограммов 50. Вот эти 50 в сравнении с этими 1330 незаметны, то есть на общую картину не влияют. Сильно отличаются 1330 от 1280 кг. Если в цифрах да, если в смысле это один и тот же вес.

«еще, большое трение на пергибах и на точках влияет конечно на качество страховки, но сказывается ли это на факторе рывка математически… я не уверен.» — сказывается, не буду искать источник (но если очень потребуется, то поищу вечером), попытаюсь показать на примере. Вы лезете 20 метров прямо вверх веревка нигде не тормозится, после этих 20 метров вы под углом 90 или чуть больше траверсируете на 5 метров вправо потом снова лезете строго вверх. ну метров 5. Потом вы поворачиваете влево метров на 5 и «бурлацким способом» тянете веревку вверх ну на те же 5 метров. Картина знакомая для многих альпинистов, а для новичков так вообще «стандартная».В результате «бурлацких забав» Вы упадёте. Теоретический фактор рывка мы можем посчитать k= (5+5)/(20+5+5+5)=0.283. Практически же в данном варианте скорее всего при срыве, уже в первом повороте на 90 градусов верёвка будет зажата силами трения. То есть реальный (от реально вовлеченной в работу верёвки, а не от выданной со станции) фактор будет k=(5=5)/(5+5+5)=0.666. Прошу заметить я пишу СКОРЕЕ ВСЕГО, но если это произойдет, а вероятность именно такая, то реальный фактор больше теоретического.

Есть мнение и оно озвучено в литературе (с ним можно соглашаться можно не соглашаться), что если по углам перегиба верёвки набирается 180 градусов то возникает эффект «ложного фактора».

«И последнее. Точка может выдержать рывок с фактором 1 сама по себе, т.е. нагрузки выдержит материал из которого она изготовлена, а вот порода?» -стопроцентно согласен с этими выводами, но к веревке это отношения не имеет.

Почему я склоняюсь к фактору меньше или около 1 -потому что если руководствоваться k=0.33 наше «теоретическое» снаряжение, то есть то которое требуется для обеспечения этого фактора, будет превышать разумные пределы как по весу так и по объёму, что само по себе небезопасно. При факторе 1 (учитывая прочность породы) вам на маршрут любой сложности хватит 10 оттяжек, ещё две добавите, одну на раздолбайство, одну на подкрепление верхней точки перед сложным местом -итого 12. Сможет ли человек пролезть 6А с таким супнабором? Кто-то да, кто-то нет, но безопасть при этом обеспечивается.

Второй «подводный момент» который мало учитывается, но который очень сильно влияет на на ситуацию. В расчетах принимается вес 80 килограмового альпиниста. А если клиент в мокрых трусах весит 90? Плюс одежда плюс снаряжение вот он заветный центнер. А для центнера совсем другие данные по нагрузкам и значительно отличающиеся от «недоцентнера». Тут и пригодится совет от Лаврика через сколько метров ставить точки страховки.

Для Saintcat: а вы просто реально посмотрите на такую ситуацию вы пролезли большую часть веревки, ну метров так 40 -45 и при этом страхуетесь через 2.5- 3.0 метра. Теоретически ваше падение уже 6.0 к этому добавьте теоретическое растяжение верёвки (10% в средней динамической веревке? а при срыве это значительно больше) ещё 4.0-4.5

метра. Еще какое-то количество набежит при «спрямлении» верёвки, но даже если она прямая как линейка давайте посчитаем Н =6.0+4.5+ =Уже больше десяти. Вопросы какие нибудь ко мне имеются?

По поводу статьи DAV. Главное заключено в таблицах. Суть статьи сводится к тому, что по итогам тестировани в условиях скалодрома рекомендуется выбирать страховочное устройство изходя из сил страхующего, т.е. на сколько уверенно и эфективно он может сжимать веревку рукой. Дополнительно делаются выводы влияние протравливания на верхнюю точку.

В таблицах: Bresmkraft — тормозное усилие, Umlenkung — последняя точка, Durchlauf — протравливание.

Для тестирования использовалось устройство заменяющее страхующего — таблица 1, учавствовали реальные люди — таблица 2, таблица 3 показывает нагрузки и непроизвольне протравливание при усилии сжатия рукой (в данном случаи специальное устройство) 100 N, 250 N и 400 N.

Так же в статьи ссылаются на докторскую работу одного господина в котрой он указывает, что в среднем (доказаон опытным путем) человек обладает силой сжатия 209 N.

В общем так в двух словах.

Что касается L+Lr, то ваши доводы звучат убедительно. Это была полезная информация. Надо будет персмотреть некоторые моменты для себя:)

В целом же считаю, что благодаря комментариям статья пополнилась весьма исчерпывающей информацией относительно фактора рывка (теория и практика), влияние трения на фактор рывка и качество страховки, а так же некотромы размышлениями о частоте постановки точек.

Подводя итог, внушительная пища для мозгов!